Matthieu Gousseff

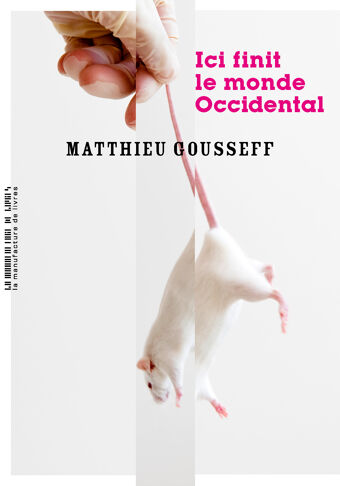

Ici finit le monde occidental

Atlantest est un laboratoire pharmaceutique mystérieux installé à Brest. Au sein du bâtiment B2, des tests sont organisés en partenariat avec l’armée pour mettre au point un nouveau patch contre la fièvre et d’autres substances aux finalités moins louables. Mais la tête de cette entreprise, Thierry Lorentz, a fui. Et avant de disparaître, il s’en est pris au ministre de l’Économie et au secrétaire général d’un grand syndicat. Maintenant nombreux sont ceux prêts à tout pour mettre la main sur lui.

Dans ce roman noir fantasque, Matthieu Gousseff orchestre une valse trépidante pour souris, médecins, marins russes, spécialistes animaliers, militaires et investisseurs de tous bords. Et c’est ainsi que vacille notre monde occidental.

- Revue de presseMatthieu B. Gousseff orchestre peu à peu la montée des périls vers une apocalypse nucléaire.Un drôle de polar. C’est un livre qui mêle tous les codes du roman noir, intéressant, dans l’ère du temps et que je vous recommande.

- téléchargez l’extrait

On imagine que ça se passe ailleurs, dans les prisons de Guantánamo ou d’Abou Graïb, dans le sous-sol d’un bâtiment officiel en plein cœur de Damas ou de Moscou, de toute façon pas dans une vraie démocratie, enfin, au moins, pas chez nous, on se dit que ça n’arrive qu’aux traîtres, aux héros, ou aux lanceurs d’alerte, qui sont sûrement un peu les deux, en tout cas à des types qui l’ont un peu cherché d’une façon ou d’une autre, et on se retrouve ligoté à sa chaise de bureau, à compter les secondes avant le prochain coup de serviette mouillée. Au premier coup, c’est le poids qui surprend, et le froid, mais si on laisse la tête partir sur le côté, sans trop résister, ça ne fait pas si mal et on se dit qu’un simple coup de poing serait plus efficace. – Thomas, vous n’êtes paîs idiot, n’est-ce pas ? Il y a encore une heure ils l’appelaient Monsieur Le Corre. Ils ont tort de passer à Thomas. C’est encore un peu tôt pour la jouer gentil flic, un peu tôt pour la familiarité. Monsieur, ça avait quelque chose de flippant. L’eau froide ruisselle sur la joue de Thomas Le Corre, son cou et trempe son T-shirt, l’alourdit, et il sent le col tirer sur ses épaules. – Vous avez envie que ça s’arrête ? Moi aussi. Monsieur Sadio aussi. N’est-ce pas, Monsieur Sadio ? Monsieur Sadio répond « oui, Mon Colonel », mais il a l’air ennuyé. Pire, il a l’air de s’ennuyer. Il avait déjà amoché des types, et des plus fluets, des toxicos – les toxicos ont toujours l’air fragile, mais ce sont les plus dangereux, parce que contrairement aux poivrots fêtards, c’est quand ils ne sont pas défoncés qu’ils s’en prennent à vous, et alors ils sont en manque, et alors ils sont vicieux – mais c’était quand il bossait au Mélo, quand il était videur.

Déjà, quand il était adolescent, avant de quitter le Sénégal, quand il jouait les gros bras à l’Iguane Café, à Saint Louis, au bord du fleuve, les blancs qui faisaient le plus de dégâts n’étaient pas les expatriés alcoolos que sa carrure suffisait à mettre dehors. C’était les rares blanches à qui leurs gigolos fournissaient de l’héroïne, et qui finissaient par essayer de vous crever un œil en vous traitant de négro. Ça lui avait servi d’entraînement quand il avait débarqué à Brest, au Mélo, la boîte de nuit où il avait trouvé du travail. Au black, ironie du vocabulaire. Et puis Le Mélo avait fermé, il était entré à Ouest Sécurité, il avait vieilli, et, depuis 4 ans, chaque jour ouvrable, il avait regardé le badge de Thomas Le Corre. Chaque jour, Thomas l’avait regardé dans les yeux, l’avait salué poliment et avait essayé d’entamer la conversation. Monsieur Sadio, chaque jour, s’était contenté d’un « je vous ouvre, bonne journée », parce que la sollicitude du blanc bien placé pour le noir vigile ou aide-soignant ou technicien de surface, on sait que c’est juste une façon de se donner une bonne conscience. Mais Monsieur Sadio s’était rendu compte que Thomas parlait de la même façon aux standardistes blanches, ou au docteur Lorentz. Thomas Le Corre était un cas rare d’authentique gentil. Il avait un visage trop rond, des cheveux trop blonds, trop longs, maintenus en queue-de-cheval par un élastique trop lâche, et seule une barbe clairsemée rappelait que ces yeux clairs et étonnés étaient ceux d’un adulte. Maintenant, Monsieur Sadio évite de croiser ce regard étonné et il lui tape sur la gueule. L’authentique gentil, lui, essaye de rester concentré. Lorsque la serviette arrive, il faut accompagner le mouvement. Si on part trop tôt, la serviette vous cueille en fin de course, et c’est pire, parce qu’on ne peut plus du tout absorber le choc. Ça tire sur les muscles du cou, et le tissu imprime plus profondément son motif dans la joue, on sent la bordure de la serviette, ses plis irréguliers, et même la texture avec les poils

épais gorgés de liquide glacé.Si on part trop tard, c’est le choc qui fait bouger la tête. C’est plutôt moins pire, il faut résister un peu pour éviter l’élongation, et ça va. Mais la peur du choc fait qu’on part trop tôt la plupart du temps. Thomas voudrait parlementer, il reste concentré sur l’absorption du choc, et il n’est pas équipé pour faire deux choses à la fois. – S’il vous plaît, juste une minute, juste pour expliquer. Un coup de serviette, le militaire reprend : – Je n’ai besoin d’aucune explication, je veux juste savoir où se trouve Thierry Lorentz. Vous me dites depuis une heure que vous ne savez pas, et depuis une heure je ne vous crois pas. Monsieur Sadio garde les yeux sur la trotteuse de l’horloge, au-dessus des paillasses, et toutes les quinze secondes, il met un coup de serviette. C’est long quinze secondes, mais il faut ça pour laisser la trouille se recharger après le choc. Tous les 3 ou 4 coups, le vigile trempe la serviette dans l’évier rempli d’eau. Le colonel est assis-debout, appuyé contre la paillasse. – Vous me dites que vous n’avez pas revu Monsieur Lorentz depuis qu’il a quitté son poste, et pourtant, nous avons géolocalisé son portable chez vous la nuit dernière. Vous auriez même mangé avec lui ce midi, et pas très loin d’ici si les relevés qu’on m’a fournis sont exacts. Sont-ils exacts, Monsieur Le Corre ? Il repasse au monsieur Le Corre avec sécheresse, mais il porte une charlotte en non-tissé bleu sur la tête. Ses chaussures ainsi que celles de Monsieur Sadio sont recouvertes de petits sacs de la même matière, de la même couleur. Ils ressemblent aux inspecteurs vétérinaires qui viennent visiter une ferme où on soupçonne des cas de vache folle, et cette ressemblance nuit pas mal à leur crédibilité de tortionnaire. Alors qu’il avait un pistolet sur sa tempe, Thomas les avait convaincus qu’il fallait se protéger des miasmes des souris, des serpents et des lapins autant que les protéger des nôtres. Sans parler des mini-porcs. C’est l’évocation des mini-porcs qui avait convaincu, et maintenant Monsieur Sadio et le colonel ont une charlotte sur la tête.

– Appelez Lorentz, appelez-le ! Vous comprendrez pourquoi vous avez cru le loger chez moi.

– Vous pensez qu’il va répondre ? Qu’il va nous dire : oh, non, laissez mes employés tranquilles, je vais me rendre tout de suite pour que vous abrégiez leur supplice ? Un coup de serviette.

– Appelez… Monsieur Sadio a compté quinze secondes et quand le coup interrompt le jeune homme, il regarde le militaire. Je continue ? Est-ce que je dois le laisser parler ? Je débute, moi, en torture. Le militaire sort un téléphone portable et Monsieur Sadio, qui n’a pas reçu les instructions que ses yeux demandaient, garde le rythme. Quatre coups par minute, cinq secondes dans l’eau, quatre coups par minute. Plaf. Plaf. Plaf. Plaf. Sploutch. Plaf… Les muscles de ses avant-bras commencent à brûler. Il ne les a pas sentis depuis longtemps. Il se rappelle la muscu de rue sur la corniche de Dakar. Je vieillis, je suis devenu un peu paresseux à la salle. Je me suis contenté des grands muscles, j’ai laissé tombé ce qui fait la vraie force, les fléchisseurs des doigts, les muscles du cou, les adducteurs, je me suis laissé aller aux classiques, bicepstriceps, pectoraux-épaules, toujours travailler les antagonistes, lombaires-abdos.

– Écoutez ! Il a laissé passer quinze secondes, plaf, et il regarde l’animalier remettre sa tête droite. Cela irait plus vite s’il disait où se trouve le patron. « Colonel, il y a une sonnerie qui vient du couloir ». Monsieur Sadio regarde le colonel sortir, comme s’il était possible que Thierry Lorentz soit caché dans les vestiaires, ou dans la salle de repos.

– Continuez, je vais voir. La sonnerie vient de loin, d’au-delà des portes qu’il fallait franchir pour traverser le couloir, peut-être au-delà du banc sur lequel on devait s’asseoir pour enfiler les sur-chaussures et la charlotte, et d’encore plus loin : du fond des années quatre-vingt-dix, parce que c’est la sonnerie d’un vieux Nokia 3210. Le répondeur. « Thierry Lorentz » suivi d’une voix féminine : « is not available, please leave a message ». Le colonel raccroche, rappelle, la sonnerie reprend, et il trouve le téléphone antique dans la poche du sweat-shirt à capuche que Thomas Le Corre a suspendu dans son casier. Monsieur Sadio a continué à taper, toutes les quinze secondes et Thomas lui dit :

– Arrêtez le zèle, on est tous les deux.

– Désolé, j’ai pris le rythme.

Monsieur Sadio fait une pause. Il déplie la serviette, la replie différemment, pour essayer de se faire une poignée plus fine, plus pratique à prendre en main. Il remonte sa manche sur la peau de son avant-bras, noire, luisante d’eau et de sueur, et en découvrant sa montre, il fronce un sourcil. Le mercredi, Monsieur Sadio part toujours à seize heures trente. Il récupère les enfants de sa fille au centre de loisirs. Les autres jours, il reste tard, et si Thomas reste pour des prélèvements la nuit, il leur arrive de partager une cigarette. Mais le mercredi, c’est son luxe, la preuve de sa réussite sociale, il part à quatre heures et demie. Il sort son téléphone. Le portable le moins cher possible, celui qu’on vous fourgue avec l’abonnement le moins cher possible. Thomas sourit en constatant qu’Alcatel ne fournit plus que l’armée d’un côté et de l’autre les pauvres types comme Monsieur Sadio. Les doigts du vigile sont engourdis à force d’avoir serré la serviette, et il peine à taper le message qu’il envoie à sa fille. Thomas se demande comment le téléphone peut capter. Le bâtiment de l’animalerie est coincé entre les bâtiments de l’hôpital d’un côté, et le tablier massif du pont de l’Harteloire de l’autre.– C’est l’heure d’aller chercher les enfants ?

– Mes petits-enfants.

– Pour un grand-père, vous tapez fort.

– Dites-lui où est Monsieur Thierry, qu’on en finisse, là, vraiment !

– Mais j’en sais rien, moi. Il doit s’être barré depuis longtemps. Vous pensez qu’il reste là, bien sagement, à attendre que je le dénonce ? Et s’il était là, vous pensez qu’il se serait confié à moi, juste parce que je nettoie les cages de ses souris ? La porte s’ouvre, le colonel revient avec le portable de Lorentz, il regarde celui que Monsieur Sadio tient à la main.

– J’allais faire sonner à nouveau mon colonel, pour que ce soit plus facile pour vous, mon colonel. Sadio envoie le SMS qui prévient sa fille qu’il ne pourra pas aller chercher les enfants, et il reprend les coups de serviette avec la même facilité que le lieutenant-colonel Hamelin reprend son interrogatoire.

– Bon, vous avez son téléphone dans la poche, et on doit croire que vous ne savez pas où il est ?

– Il m’a demandé de le garder sur moi, comme ce n’est pas un smartphone, il m’a dit de bien le laisser allumé, de le recharger, qu’il soit connecté au réseau pour que vous le croyiez encore à… La phrase est trop longue, ou le coup de serviette plus fort : depuis que Monsieur Sadio a replié la serviette, il a une meilleure prise. La tête de Thomas part un peu plus loin sur son épaule, puis retombe sur sa poitrine et y reste. Un filet de sang vient se diluer dans l’eau qui imbibe le T-shirt sur lequel on peut lire « Skate Or Die ». Quand Thomas l’avait enfilé ce matin, il pensait plutôt à la première option. Hamelin explose :

– Bravo, fantastique, vous le cajolez pendant une heure et demie, et vous me l’assommez quand il s’apprête à parler.

– Peut-être qu’on peut reprendre demain ? Il sera réveillé.

– Demain ? C’est une blague Monsieur Sadio ?

– C’est que je n’avais pas prévu de torturer quelqu’un tard aujourd’hui. Je dois prendre mes petits-enfants au centre aéré, et…

– C’est un cas de force majeure, Monsieur Sadio, vos enfants ? Vous pensez que la France ne se remettra pas qu’ils patientent une heure au centre aéré ? Monsieur Sadio penche sa tête à droite, puis à gauche, comme s’il réfléchissait à la réponse à donner, comme s’il avait réellement un choix à faire.

– Vous ne connaissez pas sa fille colonel !

Les têtes encharlottées se tournent dans un même mouvement vers la voix un peu aiguë, à la fois pleine de détresse et d’ironie, encore un peu groggy. Thomas a profité d’avoir plus de quinze secondes pour composer une phrase. – Personne ne lui fait aussi peur que sa fille. Laissez-le aller chercher ses enfants, pendant ce temps-là je vous dis tout ce que je sais, tout ce qui pourrait vous aider à trouver où se planque Thierry Lorentz. Vous devrez juste me frapper vous-même. Monsieur Sadio, vous voudrez bien lui montrer comment on prend la serviette ? Monsieur Sadio répond :– C’est mes petits-enfants, pas mes enfants. Lorsque la serviette s’abat sur le visage de Thomas, il est évident que le « colonel » n’a besoin des conseils de personne pour torturer des civils.

Comme tous les commerces qui demandent de la surface, Le Monde Animal se trouvait dans une zone d’activités à la périphérie de la ville, évidemment près du Jardiland, et, de façon plus surprenante, juste derrière Ikea. L’arrivée du marchand de meubles suédois avait été vécue par les Brestois comme un événement culturel. Ils avaient besoin de compenser la laideur des façades par l’agencement de leur intérieur. Chacun trouvait une astuce pour oublier que l’hiver dure huit mois, et l’été huit semaines. Dans le meilleur des cas. On mettait un ficus dans un pot à arbre et un poisson rouge dans un aquarium. Le poisson rouge, sans doute par manque de lumière, mourrait tous les ans, et serait remplacé par un autre, jusqu’à ce que l’enfant se lasse, ou quitte la maison : Némo, Némo 2, Némo 3, etc. On ne nommait jamais le premier poisson Némo 1 parce que ce serait prendre conscience qu’il mourrait et serait remplacé par un autre Némo. Ensuite, de Némo i en Némo i + 1 on les appellerait toujours simplement Némo, si bien qu’on s’offrait l’illusion que Némo continuait à vivre. Le fils du docteur Lorentz, Théo ne quitterait pas la maison avant quelques années, mais il commençait déjà à se lasser de l’immortalité de bocal. Il n’avait plus demandé de poisson après Némo 4, que le docteur Thierry Lorentz avait simplement jeté dans la poubelle de la cuisine, ne se donnant même pas la peine d’un encuvettement suivi de l’habituel adieu à la chasse d’eau. La même année, Théo avait demandé à ses parents de dégager ses boîtes de Playmobil de sa chambre, parce que quand même il allait avoir treize ans, et que ça lui mettait l’affiche quand ses potes venaient à la maison. Depuis, ses potes ne venaient plus à la maison, ils se retrouvaient en ville, et l’aquarium était resté vide. Ou plus exactement sans poisson.Le docteur Lorentz continuait à y entretenir un écosystème végétal, à nettoyer les parois, à régler le bulleur, à choisir des néons optimisés pour la photosynthèse aquatique, comme s’il espérait que la vie animale finirait par être inventée à nouveau dans cet écosystème parfait. Lorsque sa femme Catherine recevait – des investisseurs, des officiers, des politiques, parfois en même temps – elle faisait semblant de ne pas remarquer combien ils louchaient à la recherche d’une trace de vie halieutique dans l’aquarium. Thierry, pourtant, y avait caché un Playmobil en scaphandre, qui tenait un petit poisson à la main. Depuis que Théo avait décidé qu’il était un adolescent, Thierry Lorentz vidait sa chambre, pièce par pièce, figurine par figurine, et Théo ne s’en rendait pas compte. Remplaçant les Playmobils par des consoles de jeux, les Lego par des paires de chaussures. Parfois, Thierry cachait une figurine Lego dans le sac de sa femme, en général avant une réunion importante, et elle n’en parlait jamais à Lorentz, juste pour ne pas lui faire ce plaisir. Il se demandait si les vendeurs du Monde Animal le reconnaîtraient. Quand il poussa la porte il se rendit compte que lui ne les reconnaissait pas. Or, il n’avait eu à retenir, ou à oublier, que les visages de quatre ou cinq employés. Eux voyaient plusieurs centaines, enfin, peut-être quelques dizaines, enfin, au moins plusieurs clients chaque jour. Il était donc très fortement improbable qu’ils le reconnussent. Cette fois, il ne venait pas chercher un poisson, il venait chercher des souris. Beaucoup de souris.

Assez de souris pour commencer par chercher un vendeur. Il fallait un vendeur qui ne se rendît pas compte que ce beaucoup de souris serait rapidement un trop de souris. Thierry Lorentz ne portait pas de jugement de valeur sur les gens. Ils étaient plus bêtes que lui, voilà, ils n’y pouvaient rien, il ne leur en voulait pas. Il était, lui, sûrement moins dégourdi, ou moins moral, chacun avait ses faiblesses, mais voilà, il était intelligent, eux pas. Mais aujourd’hui, alors qu’il lui fallait un vendeur idiot tous montraient d’inquiétants signes de vivacité mentale. Bien sûr, elle avait l’air d’une cruche, cette vendeuse, avec son piercing, ses cheveux teints en noir, et une salopette en jeans. Elle devait l’avoir achetée dans une friperie. Le terme même de salopette était en train de disparaître du langage. Mais elle avait eu l’intelligence de faire caresser cette gerbille, non par la petite fille qui la demandait, mais par sa mère, qui était réticente. Le rongeur était à peine plus grand qu’une souris, et il remonta sur la manche de la jeune maman, qui sourit. Un autre vendeur discutait « pythons » avec un client dont la peau semblait ne pas avoir vu la lumière du jour depuis un temps où l’on vendait encore des salopettes. Il établissait un diagnostic pour un spécimen devenu aveugle. « C’est soit une persistance de la lunette précornéenne, soit une pseudobuphtalmie. C’est arrivé après une mue ? » Lorentz s’éloigna des terrariums, et s’approcha de la volière. Il n’y avait pas de vendeur, sans doute parce que le pépiement des oiseaux était insupportable. Il semblait qu’il n’y eut que trois perruches et deux perroquets, enfin cinq ou six oiseaux au plus, mais le bruit ! Il regarda les étiquettes. Cacatoès alba, mille neuf cent quatre-vingt-dix euros. Ara auricolis, mille deux cent quatre-vingt-dix euros. Finalement, ça ne faisait que dix euros du décibel. À travers la volière, il apercevait l’autre moitié du magasin, dont le plancher surélevé était constitué de dalles de verres sous lesquelles couraient des petits rongeurs. Une des dalles avait été retirée, et on voyait le dos d’un vendeur qui tentait d’attraper quelque chose. Avec le bruit des oiseaux Thierry ne comprenait pas ce qu’il disait, mais il entendait sa voix, qui semblait avoir mal mué, à moins qu’il ne s’agît d’une vendeuse. Non, une vendeuse n’aurait pas juré de la sorte. Le vendeur était penché et il insultait manifestement les furets que les clients pouvaient regarder à travers le sol transparent. Le jeune homme, un peu gras, avec des cheveux trop longs, d’une couleur vaguement jaune, sortait des poignées de choses sales de sous le plancher de verre. De la litière, une sorte de paille de bois souillée d’une substance dont on ne pouvait douter que l’animal qui l’avait produite était malade, sans pour autant pouvoir en déduire par quel orifice elle s’en était échappée. « Les furets en foutent partout, ça n’a pas l’air de passer. Si ça continue il va falloir… » Celui qui semblait être le patron l’interrompit : « Thomas ! » Mais tout le Monde Animal avait compris qu’il allait dire : « les zigouiller ». Thomas était là, immobile, auréolé de la lumière violacée des aquariums et d’une violente odeur de gastro-entérite animale. Son visage trop doux pour son âge malgré les quelques poils sur ses joues, son menton, sans qu’on puisse vraiment appeler ça une barbe, toute sa silhouette se détachait, magnifique et grotesque. Avec une lenteur héroïque il posa son pied droit sur la dalle voisine, posa sa main sur le genou, s’appuya dessus, sortit le pied gauche, il se releva, triomphant, un sac-poubelle dans la main droite, un rouleau de Sopalin dans l’autre, et Thierry Lorentz su qu’il avait trouvé celui qu’il était venu chercher. Sur le T-Shirt du vendeur on pouvait lire « Skate Or Die ».

Lorentz avait trouvé l’idiot parfait pour faire le sale boulot.