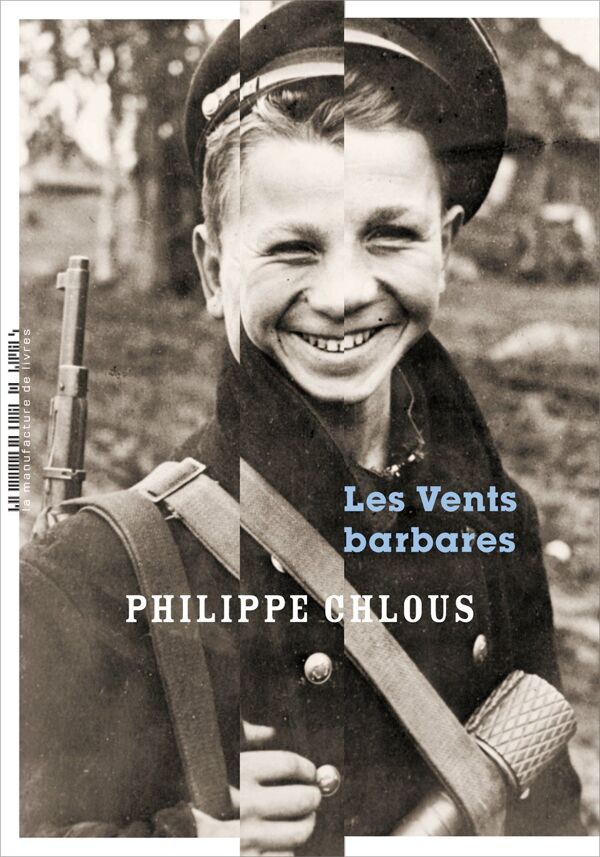

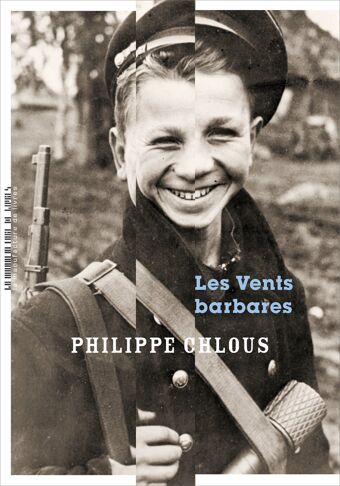

Philippe Chlous

Les Vents barbares

1920, la Russie est déchirée par la guerre civile. Un groupe de cosaques s’apprête à massacrer une famille juive réfugiée aux confins de la Sibérie lorsqu’un mystérieux officier s’interpose et ordonne d’épargner un enfant. Le jeune garçon est recueilli par son sauveur : le baron Ungern-Sternberg. Cet ancien héros des bataillons du tsar mène une armée composée de deux mille cavaliers venus de tous les horizons : cosaques russes, Mongols, Kazakhs, Japonais… Son rêve : créer un empire à l’est du lac Baïkal pour mieux combattre la décadence de la civilisation occidentale.

À travers les yeux d’un enfant, Les Vents barbares nous entraîne pour une chevauchée inoubliable sur les steppes sibériennes. Philippe Chlous nous offre à la fois un formidable roman d’apprentissage et une grande fresque d’aventures aux accents épiques.

Une réédition dans le cadre de l’opération “10 ans, 10 livres” de La Manufacture de livres.

- téléchargez l’extrait

Environs de Moscou, juillet 1968

Elle aspire le liquide tiède. La claque lui explose l’abdomen en une gerbe de sang. La femelle moustique est morte et le col de chemise taché. Borodine grimace et retient un juron. Son cou le démange. Il ferme les yeux, sort un large mouchoir et éponge son visage en sueur. Toute cette journée l’exaspère. Ce mariage, cette chaleur, cette maison, ce luxe indécent. Et puis il y a tous ces caciques du parti et du gouvernement avec leurs gueules de momie et leurs sourires de façade ouverts comme des lézardes. Il n’est pas à l’aise, Andrej Borodine. C’est un routinier, un méthodique, un artisan de l’efficace, un nettoyeur du système. Dans un dossier, rien ne lui échappe. Il observe, analyse et structure ses rapports comme un procureur sa plaidoirie. Bien sûr il connaît son surnom dans le service, la blatte, mais aujourd’hui il s’en moque. Il a longtemps ignoré qu’on l’appelait comme ça. Il pensait même être respecté pour la rigueur de son travail. Mais un soir, au moment de partir, en passant dans un couloir, son manteau sur les épaules, il avait entendu tout un groupe de jeunes sortis des académies et qui ne connaissent de la vie que l’idée qu’ils se font d’eux-mêmes, évoquer différentes affaires confidentielles en cours de « régularisation ». Ces imbéciles avaient laissé la porte ouverte et pour chaque cas pariaient en braillant sur la sentence à venir :

« Ivanov ! Lui ? Goulag ! Droski… Prison ! Huit ans… Non, dix ans ! Koutovski ! » Borodine, qui allait passer son chemin en maugréant, s’était arrêté. Il venait de boucler le cas Koutovski. « Koutovski ? C’est la blatte qui s’en occupe, non ? Alors… « Kaput ! » reprit en riant l’ensemble des voix. Borodine fut d’abord surpris, puis stupéfait en entendant ces jeunes officiers le traiter de « blatte », de « vermine », avant de glisser dangereusement vers « saloperie à moitié juive » ou « impuissant pédé qu’il fallait dégommer du service ». Il avait enfilé ses gants et rebroussé chemin sans un bruit. Tout cela, c’était il y a longtemps. Le surnom lui est certes resté, mais on le prononce aujourd’hui tout bas, depuis que ses inventeurs prennent le frais dans un « camp de vacances » à gratter du sel quelque part en Sibérie. Il voulait pour eux ce qu’il y avait de mieux et s’en était occupé avec beaucoup de rigueur. Le fonctionnaire s’arrête et regarde ses chaussures de mauvaise facture s’enfoncer dans le gazon tendre du vaste jardin. Il savait que les chefs avaient des datchas pour se reposer, mais cette maison, tout de même. Elle avait dû appartenir à un riche bourgeois ou peut-être à un aristocrate, comme celle de la pièce de Tchekhov. Il essaye de se souvenir de son nom. Une histoire d’arbres. Il fronce les sourcils et préfère se concentrer sur un magnifique parterre de fleurs planté pour l’occasion qui, imagine-t-il avec méchanceté, devrait bientôt crever avec cette chaleur plaquée sur Moscou. Borodine se tourne vers la demeure et se surprend à penser qu’il n’est pas envieux. Il se sent à sa place sur la pelouse à observer les fauves réunis par son hôte. Ce personnage n’en finit pas de l’intriguer. Il se souvient de cet après-midi où « IL » était venu dans son bureau. Ce qui en soi était déjà un événement. C’était d’ordinaire les autres, la boule au ventre, qui allaient vers lui. Il était entré. Il avait refermé la porte et l’avait regardé comme s’il essayait de retrouver en lui quelqu’un ou quelque chose. Borodine, et il en était fier, l’avait fixé avec le courage d’un condamné à mort refusant le bandeau.

« Borodine, seriez-vous libre le 6 juillet ? Je voudrais vous inviter au mariage de ma fille. » Sur le coup, Andrej Borodine s’était rendu compte qu’il retenait son souffle depuis un moment. Il avait expiré et tenté une inspiration discrète. Il avait accepté, puis bafouillé qu’il viendrait seul, sa femme étant morte depuis sept ans. Stupéfait d’avoir dit cela, il s’était mordu la langue au sang. « IL » était resté imperturbable. Décidément, cet homme le mettait mal à l’aise. C’était ses yeux. Oui, c’est ça. Des yeux sans regard. Avant lui, il n’avait jamais vu ça et c’était effrayant. Plus la date s’approchait, plus il redoutait de venir à la réception. Avec les événements en Tchécoslovaquie, il avait espéré que tout serait reporté. Mais non. Le service était pourtant directement concerné. Il n’aimait pas ce qui se passait à l’Ouest. Ce n’était pas la première brèche à colmater, mais le monde changeait et l’affaire de Prague pouvait s’avérer fâcheuse. Il était donc venu, tentant quelques sourires à des gens qui ne le reconnaissaient pas ou qui ne l’imaginaient que par son tampon rouge et sa signature. Il s’était donc très vite ennuyé, se postant dans un coin, un verre de champagne russe à la main. Il détestait ce truc pétillant et trop sucré. En sueur, agacé, par tout ce monde, cette musique bruyante, cette maison étouffante, ce brouhaha continu. Borodine était sorti au moment de la découpe du gâteau. Toute cette joie le rendait morose. Il pensait à sa femme. Leur fête de mariage avait été joyeuse. La guerre venait de se terminer et il portait fièrement son uniforme de commissaire du NKVD avec toutes ses décorations. Sonia n’était pas la plus belle femme qu’il ait croisée. On pouvait dire cela. Mais elle avait du charme, un sourire splendide laissant entrevoir des dents perlées et un humour souvent grinçant. Un peu trop peut-être au goût de certains, qui voyaient dans son ironie spontanée une critique du système. Curieusement, elle avait accepté de l’épouser et il lui avait juré de toujours la protéger contre tout et tous. Il vécut avec elle six ans de bonheur, couronnés par l’arrivée d’une petite fille.Un jour de mars 1952, elle avait été arrêtée et lui convoqué. Il fallait l’oublier. Elle était devenue mentalement défaillante, dangereuse pour sa fille, et même gênante pour sa prometteuse carrière au sein du service. L’État allait s’occuper d’elle, dorénavant. C’est là qu’il avait changé. Son bureau était devenu une forteresse, qu’il ne quittait que pour retrouver le soir une enfant inconsolable. Un an plus tard, à la mort de Staline, « IL » était arrivé dans le service, précédé d’une réputation glaciale. On le voyait rarement, toujours en mission militaire extérieure. Mais un matin, « IL » l’avait convoqué et l’avait observé. Puis, sans un mot, lui avait remis un ordre de sortie au nom de sa femme. Andrej Borodine avait quitté le bureau abasourdi. Il avait lu et relu le formulaire afin d’être bien sûr de le comprendre. Pourquoi l’avait-il aidé ? Ils étaient certes d’anciens combattants, mais l’URSS en regorgeait. Le fonctionnaire balaya l’idée d’un piège, il y avait d’autres moyens de le discréditer ou de le faire disparaître. Non, l’acte était gratuit. Sa bonne action de l’année peut-être. Borodine avait retrouvé Sonia dans un psykhouchka, un hôpital psychiatrique à une cinquantaine de kilomètres de Moscou. On l’avait fait patienter longtemps à l’entrée. Le bâtiment était froid, le personnel gris et lugubre. Il y régnait une drôle d’odeur. Un mélange de désinfectant et d’éther qui vous prévenait que vous entriez dans un monde d’initiés, sans repères pour les autres. Après la lecture de l’ordre, le directeur de l’établissement, un petit homme chauve étrangement silencieux, les avait accompagnés jusqu’à la sortie, comme pour s’assurer du départ de sa patiente « schizophrène ». Andrej avait espéré retrouver son épouse, mais on lui avait rendu une femme au visage inquiet, au corps noué et au regard fuyant. Elle avait fait des efforts les premiers temps, mais elle était cassée. Un peu comme ces automates en fer-blanc dont on a définitivement bloqué le ressort. Elle ne souriait plus. Sursautait au moindre bruit et couvait sa fille d’un regard de louve. Il ne l’avait pas protégée et elle lui faisait muettement sentir sa faute. Désemparé, Borodine s’était de nouveau replié sur son travail. Rentrant tard, s’éloignant de sa famille, il devint l’administratif, l’animal à sang

froid qu’on évitait dorénavant de croiser dans les couloirs.À la mort de sa femme, il se sentit soulagé, et délivré quand sa fille partit faire ses études de médecine à Leningrad. Il la voyait une fois par an, pour les cérémonies du 1er mai. Ils partageaient un repas et échangeaient quelques banalités. Il la raccompagnait toujours au train, la regardant avancer sur le quai, jusqu’à ce qu’elle se retourne, lui adresse un signe de la main et un dernier sourire aux dents parfaites. Andrej Borodine se retrouve au milieu du jardin, à humer l’air encore chaud, avant de réaliser qu’il a certainement commis un impair. S’éclipser au moment du gâteau n’est pas une bonne idée. Il passe nerveusement deux doigts sur son col qu’il sait taché. Il hésite. Soit il retourne immédiatement à la réception, soit il s’éloigne en attendant une opportunité pour revenir. Il regarde le ciel virant au bleu nuit. Le soir tombe. S’il s’éloigne, on ne le reconnaîtra pas. Sinon, il pourra toujours dire qu’il est sorti fumer une cigarette. Sauf, qu’il ne fume pas. L’homme lève une main fataliste. Un désagréable frisson lui parcourt le dos en pensant qu’« IL » l’a peut-être vu sortir. La musique lui paraît soudain plus forte. Il se tourne vers la maison. Le vaste perron s’éclaire, jetant sur le jardin et sur lui une lumière de théâtre blanchâtre. Il se sent très seul. Portées par la mélodie joyeuse, des dizaines de personnes précèdent l’arrivée des mariés. Hommes et femmes rient, sifflent, applaudissent le jeune couple entouré de six musiciens tziganes en costume folklorique. Les invités se répartissent entre le perron et le bas des escaliers, formant une parenthèse compacte et attentive au spectacle. Les instruments s’éteignent lentement. Puis, dans une respiration de mandoline, la balalaïka tente une timide rentrée. Un tsymbaly au son aigre-doux la rejoint, bientôt escorté par les deux violons. Portée par le souffle de l’accordéon, la voix de la chanteuse s’élève enfin. Dans un pari risqué, le mélange s’opère, emplit l’espace, croît, s’intensifie et, aux sifflets virulents et cadencés des musiciens, grimpe étape par étape, jusqu’aux frontières de l’exaltation.

En costumes ou grands uniformes, jeunes ou vieux, les invités tremblent sous ces vibrations, tapent des mains, sifflent de concert, poussent des Hip ! Hip ! Hip ! Et tentent quelques pas de danse. Une onde de chaleur se diffuse, la musique devient palpable, sensuelle, les corps réagissent, les sourires se dessinent, les dents se dévoilent, les yeux s’agrandissent jusqu’à l’arrêt brutal dans un long sifflement. Essoufflé, le public crie sa joie et applaudit. Une limousine approche et se gare à quelques mètres des marches. La mélodie revient, doucement, semblant indiquer l’heure du départ. Les coupes de champagne réapparaissent dans les mains des invités. Ils boivent. Lèvent leur verre. Hurlent d’une seule voix : Na zdorovie ! Et dans un fracas de rires et de cristal jettent à terre les coupes translucides.

Les mariés saluent à la cantonade et descendent vers la limousine. Au moment de monter dans la voiture, la jeune épouse pose la main sur le bras de son mari, lui sourit, relève le bas de sa robe, remonte les escaliers quatre à quatre vers une femme brune, un jeune officier de marine en grande tenue et un homme d’environ soixante ans se tenant à l’écart du groupe. La mariée se jette au cou de la femme : « Merci maman ! » Puis, elle pivote gracieusement sur le bras de son frère et se retrouve face à lui en riant : « Tu es beau, tu sais ? » Elle l’embrasse, se recule, observe gravement son visage souriant, tente une moue grotesque, mouille son pouce de salive et lui retire d’un geste tendre un peu du rouge à lèvres qu’elle a laissé sur sa joue. Enfin, elle se tourne vers son père. S’approche, se blottit un instant contre lui et lui murmure : « Je t’aime, papa. » Elle se détache, presque à regret, ne quittant pas ce regard vert clair qui ne se réchauffe que pour sa famille. Sous les applaudissements, elle rejoint son mari et s’engouffre dans la voiture, qui ne tarde pas à s’éloigner sous les yeux de Borodine toujours dans le jardin.