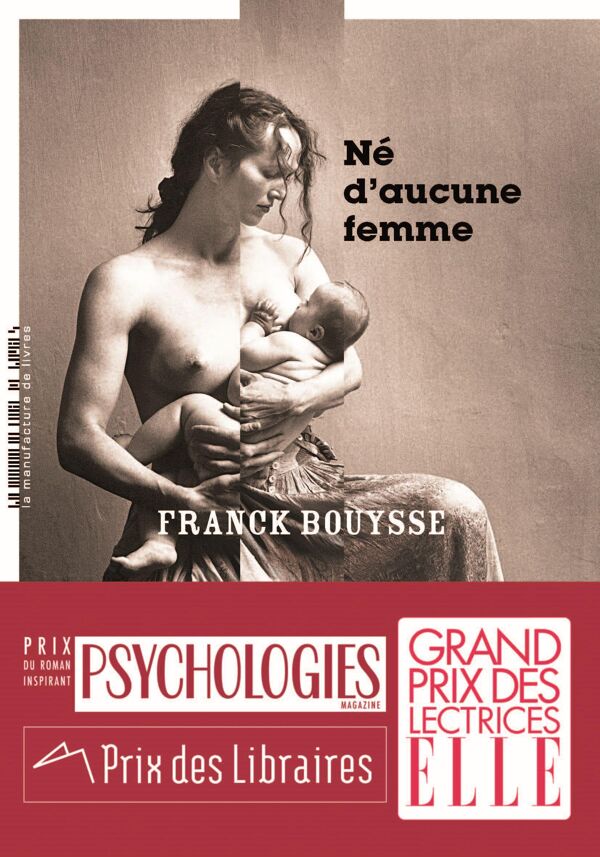

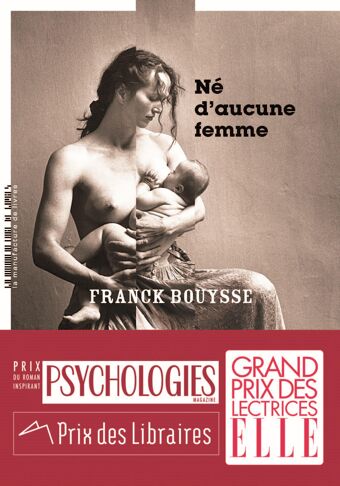

Franck Bouysse

Né d’aucune femme

Lauréat de dix prix littéraires

" Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d’une femme à l’asile.

— Et alors, qu’y-a-t-il d’extraordinaire à cela ? demandai-je.

— Sous sa robe, c’est là que je les ai cachés.

— De quoi parlez-vous ?

— Les cahiers… Ceux de Rose."

Ainsi sortent de l’ombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a raconté son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir son destin. Franck Bouysse, lauréat de plus de dix prix littéraires, nous offre avec Né d’aucune femme la plus vibrante de ses œuvres. Ce roman sensible et poignant confirme son immense talent à conter les failles et les grandeurs de l’âme humaine.

Ce roman est lauréat du Grand Prix des lectrices de Elle, du prix du roman inspirant Psychologies magazine, du Prix des libraires et du premier Prix Babelio. Il a également remporté le prix de La Maison du livre de Rodez, le Prix Passion Passerelles de la librairie Passerelles de Vienne, le Prix Audiolib, le Prix du Grand Saint-Emilionnais 2020, le Prix des Médiathèques Mions-Corbas et le Prix Emile Guillaumin.

- Revue de presseIntemporel, magistral et universel.Un roman aux accents faulkneriens.Une fresque saisissante et envoûtante, un tumulte d’émotions aux mille nuances de nuit.Impossible de refermer ce livre avant la fin et pourtant, il faut parfois s’interrompre pour reprendre son souffle.Imaginez que dans la foule des romans publiés en ce début d’année, il en est un qui tutoie la perfection. (...) À la fois classique et fantasmagorique, Né d’aucune femme prouve que le romanesque peut encore éblouir.Franck Bouysse est un esthète, un compositeur hors pair, l’écrivain talentueux et clinique de ce destin terrifiant.C’est un récit puissant dans une langue précieuse, pétrie de sens et d’émotions.Saisissant.La place manque pour dire toute la beauté de ce roman. Oui, il y a un mystère, mais il y a bien plus. Courez-y !Le portrait bouleversant d’une femme debout.Ce portrait magnifique de Rose se nourrit de la "musique des mots magiciens".Un roman choral impressionnant qui remue corps et âme.Né d’aucune femme, titre au demeurant fabuleux, raconte d’une écriture de givre le destin tragique et grandiose de Rose, lumineuse et éternelle.Magistral !Un roman monstre...d’une effrayante beauté !Un adroit styliste.Une écriture très forte, un texte extrêmement poignant et un mystère qui tient en haleine.Un roman éclatant d’humanité.Une furieuse puissance narrative.Absolument formidable ! Prenez Lumière d’août de Faulkner et My Absolute Darling de Gabriel Tallent, ajoutez-y la beauté incandescente de la langue et le poids de l’histoire et des tabous, vous avez l’un des chocs littéraires de cette rentrée. Lisez ce livre, amis, vous serez secoués !Franck Bouysse a le sens de l’intrigue comme de l’action.Le nouveau roman de Franck Bouysse nous fait retrouver la vigoureuse beauté de la prose, alliée à l’âpreté du sujet.Le lecteur suit avec effroi et espoir le destin incroyable de Rose, si forte, si vulnérable. Éblouissant.Beau et cruel, ce livre est avant tout un hommage à tout ce que les mots sont capables d’exprimer.Une Rose qui n’est pas prêt de faner dans nos souvenirs de lecteurs.La voix de Rose est magnifique, pleine de force et de volonté.Un conte philosophique nécessaire, indispensable dans l’époque dans laquelle nous vivons.Ce roman ne peut que faire trembler vos cordes sensibles.D’une écriture follement poétique, Franck Bouysse nous rappelle que la lumière n’existe que par les ténèbres, et sa jolie Rose nous enjoint à ne pas désespérer, même dans les tragédies les plus noires.Malgré la dureté et la noirceur de certaines pages, un livre bouleversant et lumineux.Une consécration littéraire.Franck Bouysse est un peintre.Un roman d’une puissance rare dans la littérature française d’aujourd’hui.Franck Bouysse donne à ses personnages féminins une force incroyable.Un roman choral qui irradie d’une lumière noire.L’un des grands romans français de ce semestre.Simplement renversant !Il est grand le charme de ce terrible et beau portrait de femme.Un livre rare qui vous prend aux tripes dès la première page.Un livre qu’on a envie de relire en arrivant à la fin pour être sûr de ne rien avoir oublié et pour prendre à nouveau du plaisir.Un roman d’exception !

Purement et simplement un coup de poing ! Je l’ai lu par petites doses pour que Rose soit à mes côtés plus longtemps. J’ai souffert avec elle, lutté et espéré aussi. La structure narrative nous tient en haleine, et la langue de Franck Bouysse est envoûtante.

C’est une vraie merveille. Franck Bouysse a une puissance narrative incroyable, on sent la terre, l’eau, les feuilles, l’enfermement... Et son personnage de Rose...Un roman redoutable qui exorcise la noirceur humaine. Un vrai travail d’équilibriste sur la condition humaine. Une merveille.Les lecteurs qui suivent Franck Bouysse depuis ses débuts retrouveront tous les ingrédients qui font de ses livres des romans d’une sensibilité extrême. Je décèle pourtant dans celui-ci un petit truc en plus qui me fait le placer au-dessus des trois précédents. Il atteint une beauté telle dans l’écriture qu’elle m’a happée dès la première page, impossible de stopper ma lecture, comme si mon destin était lié à celui de Rose.J’ai adoré. Un roman qui s’assombrit au fil des pages...avec des éclairs de lumière et de beauté...et effectivement, on ne peut pas lâcher Rose, il nous faut lui tenir la main jusqu’au bout...pour le pire et peut-être le meilleur!C’est puissant, c’est prenant et quelle écriture !Je ne parviens pas à quitter ce livre...Ce livre m’a laissé sans voix ! Poignant et magnifique!

Premier coup de cœur de l’année 2019 !Un très beau texte, je me souviendrai longtemps de Rose, personnage très touchant...Ce que Franck Bouysse avait commencé à esquisser dans Plateau et développé dans Glaise, cette vie intérieure et intime de personnages féminins, trouve ici pleinement son apogée sans jamais manquer de justesse.

Un roman incroyablement fort, percutant, suffocant, émouvant. Je suis rarement revenue en arrière aussi souvent dans un livre, pour relire les mots de Franck, pour être sûre de ce que j’avais (bien) lu, pour me replonger dans une scène, pour ne pas quitter les personnages trop tôt, trop vite.Tout est beau dans ce livre. On ne ressort, une fois de plus, pas indemne de cette lecture !Une merveille !On a adoré, tout simplement. Et on a beau être libraires à nos heures perdues, on n’en est pas moins simples lecteurs, à nos heures retrouvées. Gageons alors que ce livre saura vous surprendre autant qu’il nous a surpris, et vous séduire autant qu’il nous a séduit.Un personnage très attachant, une vraie intensité dramatique, un style riche. En résumé, une histoire que je n’ai pas pu lâcher.Franck Bouysse use d’une langue magnifique, relate des faits terribles et poignants avec une rare maîtrise des mots, au plus près des sensations et des émotions de ses personnages, se coulant avec force et délicatesse mêlées dans chaque personnalité, et longtemps résonnera en nous la parole nue et forte de Rose, l’intemporalité de son histoire, la complexité des pulsions et des sentiments humains où la grandeur côtoie l’indicible inexorablement.

Touchée en plein cœur, je me demande comment un homme peut avoir écrit ce texte...Certainement l’un des plus beaux livres que j’ai pu lire. Franck Bouysse est envoûtant.

Le roman pour ce début d’année...et pour les mois à venir !!Quel bouquin ! Quel style, quelle force, un très beau livre !Rose fait partie de ces personnages qui sont ancrés en chaque lecteur dès les premières lignes. Né d’aucune femme est ce que j’ai lu de mieux depuis bien longtemps.

Impossible de le lâcher ! Que de tension et d’angoisse pour le lecteur qui rêve d’une fin heureuse.Bouleversant. Franck Bouysse nous offre, à travers le pouvoir ensorcelant de ces mots, le destin d’une femme extraordinaire. Plongez, plongez donc dans la beauté de ce somptueux roman, vous en ressortirez grandis, assurément vivants.Une pépite !Un roman prenant, excellent par l’intimité et l’empathie pour cette héroïne exceptionnelle.

Ce roman nous émeut, il nous révolte, il nous embarque dès les premières pages et ne nous lâche plus. Les personnages, et surtout Rose, resteront longtemps resterons en moi.Un livre superbement écrit et une histoire de filiation bouleversante.Magistral !Un immense texte et la naissance d’un personnage littéraire éternel.Définitivement un chef d’œuvre !Au cœur de cette noirceur se niche une poésie, une beauté, une force en la personne de Rose, héroïne de ce magnifique texte à laquelle nous ne pouvons que nous attacher.Franck Bouysse est d’un autre univers. Celui de ces romanciers dont tu tournes les pages et dont tu refermes le livre en te demandant ce que tu vas bien pouvoir lire, juste après ça.Les mots manquent pour évoquer ce magnifique roman…Quelle écriture ! Que d’émotions ! Une merveille !Magistral, somptueux, envoûtant, saisissant, troublant, dérangeant, cette ribambelle d’adjectifs semble bien faible et ma foi si peu représentative de ce que l’on ressent au cours de sa lecture. S’il faut en retenir un, en garder un, en relire un, ce sera celui-ci.Franck Bouysse a l’art d’économiser les mots, d’aller à l’essentiel, au fond des tripes de chaque personnage à qui il donne une voix.Fantastique, romanesque et d’une beauté fulgurante. Franck Bouysse ne cesse de nous émerveiller.La trame romanesque est stupéfiante, l’intensité du texte est folle, Franck Bouysse excelle lorsque le drame est proche. Vous n’êtes pas prêts d’oublier le destin de Rose !Un roman où chaque page est plus forte, plus désespérée que la précédente, mais qui grâce à la puissance et au style incroyable de Franck Bouysse devient un roman d’une luminosité magnifique. Vraiment un des plus beaux textes de ce début d’année et un immense coup de cœur !Le plus beau roman de littérature française de cette rentrée.J’ai rarement été autant bouleversée dans mes entrailles par la lecture d’un livre. Cette histoire à quelque chose de puissant, d’animal, de charnel et de terrible aussi. Les personnages pénètrent en vous et ne vous quittent plus.Un bouleversant portrait de femme : Rose, un prénom qui tiendra tout au long du roman et que vous n’oublierez pas de sitôt !Un roman sombre et puissant, porté par une plume magistrale et qui saura immanquablement vous saisir aux tripes sans ménagement !Les énormes coups de foudre pour un livre sont rares. Celui-là en est définitivement un. Captivant du début à la fin. Enivrant dans son écriture brute et majestueuse à la fois. Bouleversant. Vous laissant sans voix.Une personnage féminin passionnant, d’une force incroyable.Une écriture brute, inimitable. Éprouvant et magistral !Le nouveau roman de Franck Bouysse répond à l’njustice et à l’oubli par la voix de Rose, de ses journaux intimes effroyables et beaux de sa volonté d’adolescente, de son courage.Il y a des romans dont vous sentez, dès les premières pages, qu’ils vont vous bouleverser ; Né d’aucune femme est de ceux-là. Et il y a des personnages, qui une fois le livre refermé, continuent de vous accompagner, Rose est de ceux-là.À découvrir sans plus attendre !Avec sa plume de poète, Franck Bouysse sait dire la cruauté, la beauté et l’amour. Il sait raconter, dans ce roman ensorcelant à la sensibilité inouïe, la douleur d’être nés du mauvais côté.Prenant, implacable, glaçant et bouleversant : Franck Bouysse ne nous laisse aucun répit en nous entraînant à la suite du destin de Rose.Cet excellent roman est à lire absolument ! Il nous émeut, il nous révolte, il nous embarque dès les premières pages. Une histoire fascinante de réalisme, terrible dans sa cruauté, magnifique dans l’écriture.- téléchargez l’extrait

L’homme

Il se trouvait quelque part plus loin que les aiguilles de ma montre.

Cela n’a pas encore eu lieu. Il ne sait rien du trouble. Ce sont des odeurs de printemps suspendues dans l’air frais du matin, des odeurs d’abord, toujours, des odeurs maculées de couleurs, en dégradés de vert, en anarchie florale confinant à l’explosion. Puis il y a les sons, les bruits, les cris, qui expriment, divulguent, agitent, déglinguent. Il y a du bleu dans le ciel et des ombres au sol, qui étirent la forêt et étendent l’horizon. Et ce n’est pas grand-chose, parce qu’il y a aussi tout ce qui ne peut se nommer, s’exprimer, sans risquer de laisser en route la substance d’une émotion, la grâce d’un sentiment. Les mots ne sont rien face à cela, ils sont des habits de tous les jours, qui s’endimanchent parfois, afin de masquer la géographie profonde et intime des peaux ; les mots, une invention des hommes pour mesurer le monde.

A l’époque, je m’attendais à plus rien dans ma vie.

Taire les mots. Laisser venir. Il ne resterait alors rien que la peau nue, les odeurs, les couleurs, les bruits et les silences.

Ça faisait longtemps que je me racontais plus d’histoire.

Les histoires qu’on raconte, celles qu’on se raconte. Les histoires sont des maisons aux murs de papier, et le loup rôde.

J’avais renoncé à partir… pour aller où, d’abord ?

Les retours ne sont jamais sereins, toujours nourris des causes du départ. Que l’on s’en aille ou que l’on revienne, de gré ou bien de force, on est lourd des deux.

Le soleil était en train de chasser la gelée blanche.

Le soleil-monstre suinte, duplique les formes qu’il frappe en traître, traçant les contours de grandes cathédrales d’ombres sans matière. C’est la saison qui veut ça.

Je le voyais pas. Comment j’aurais pu deviner ?

Il connaît cet endroit autrement qu’en souvenirs. Quelque chose parle dans sa chair, une langue qu’il ne comprend pas encore.

Comment j’aurais pu imaginer qui il était ?

Il est grand temps que les ombres passent aux aveux.

L’enfant

Il s’avance dans le parc, pieds-nus, bras légèrement décollés du corps, se tenant voûté, démarche faite d’hésitations ; progressant droit devant, comme dans un corridor tellement étroit qu’il lui est impossible de dévier d’une ligne imaginaire. Il n’a pas encore cinq ans, son anniversaire est dans sept jours, autant de nuits. La date est soulignée sur un calendrier dans le grand salon.

Frêle silhouette réchauffée aux rayons d’un soleil qu’on lui a toujours interdit, « pour préserver ta peau », répète la vieille dame sans plus d’explication ; mais les interdits ne sont-ils pas faits pour être franchis, et même saccagés, piétinés, détruits, afin que d’autres apparaissent, encore plus infranchissables et surtout plus enviables ? Il n’échappe pas à la règle en marchant dans l’allée. Des graviers s’incrustent dans la tendre plante de ses pieds, puis retombent le plus souvent lorsqu’il les soulève et les repose ensuite à peine plus loin. Il grimace au début et finit par ne plus rien sentir, trop accaparé par cette liberté dont il rêve à longueur de journée, campé en temps normal derrière de grandes fenêtres closes aux verres parfaitement transparents, donnant le change, un livre d’images à la main ou quelque objet de nature à tromper son ennui.

L’ombre des arbres ne l’atteint pas. Cela le rend heureux de sentir frissonner sa peau au contact d’une lumière sans filtre. Les femmes ne l’ont pas vu sortir de la vaste demeure aux allures de château. C’est la première fois qu’il échappe à leur vigilance ; il s’y est longuement préparé, pour ne pas manquer son coup. Il ne se retourne pas, craignant de voir apparaître quelqu’un qui accourrait vers lui, le visage barbouillé d’affolement, quelqu’un qui le sermonnerait et le ramènerait séance tenante dans ce ventre de pierres qui l’étouffe. Elle, la vieille dame. Alors, il ne se retourne pas, invoque quelque dieu enfantin de la tenir à distance, le temps qu’il accomplisse ce qui gonfle son cœur. Bien-sûr, il est trop jeune pour concevoir l’espace et le temps ; ne conçoit que la liberté et ce qui s’ouvre devant lui : une porte immense, sans battants, ni ferrures, ni gonds, ni verrou, ni même l’ombre d’une porte.

Il est presque arrivé, n’a plus qu’à tendre le bras pour ouvrir la porte ; une vraie porte celle-là, faite de bois solide. « Mon Dieu, si tu me permets d’aller jusqu’à lui, je t’appartiendrai pour toujours » ; il en fait serment à voix haute. Et, comme il s’apprête à pousser la porte, son cœur cesse de battre, un bruit au-dessus, décuplé par la peur. Roucoulement. Ce n’est rien qu’un pigeon qui va et vient dans une dalle en quête de débris accumulés par la pluie durant la nuit. Son cœur pompe à nouveau le sang et le recrache bonifié. Le temps et tout ce qui se passe à l’intérieur prend un sens, même le désordre a du sens.

Il relève la clenche et tire la porte à lui de toutes ses forces, avec ses deux petites mains aux ongles manucurés, de sorte à ménager un entrebâillement tout juste fait pour y glisser le profil de son corps. C’est la première fois qu’il pénètre dans ce large couloir qui distribue une série de stalles faites de bardeaux dans leur partie inférieure, prolongés d’épaisses grilles en fer ; il en compte huit au total. Emergeant de la pénombre floutée par la lumière du dehors, des chevaux s’ébrouent en regardant l’enfant d’un air hautain, quémandant pour la forme une mesure de fourrage par des mouvements de tête, plus curieux de l’apparition que de ce qu’ils pourraient obtenir d’elle, ne croyant pas vraiment qu’un si petit être pût satisfaire leur demande. L’enfant observe les animaux, cherche celui qui, plus que nul autre, emballe son cœur de gamin à chaque fois qu’il le voit parader derrière les vitres sous la carcasse aguerrie de l’homme qu’on lui interdit aussi d’approcher ; deux silhouettes épousées, convolant dans les allées du parc, l’une chérie et la seconde enviée. Le voici. Animal vénéré. L’enfant laisse filer du temps, il veut que le cheval le reconnaisse comme il l’a reconnu lui au premier regard qui fit galoper son cœur jusqu’à l’épuisement, jusqu’à l’instant précis de la rencontre. Janus, il sait son nom, car il l’a entendu prononcer par la vieille dame, le préféré de son fils, a-t-elle dit un jour en écrasant une larme vénéneuse. L’enfant attend encore une poignée de secondes. Une douce peur frémit sous sa peau, une de ces peurs délicates qui mènent à l’inconnu. Il ouvre la porte de la stalle, entre, la repousse et s’en tient là. Le cheval renâcle, recule, se calme un peu et s’immobilise contre le mur du fond ; il ressemble à une pierre de jais enfoncée dans un banal rocher, une enveloppe démoniaque où brûlent des feux. L’enfant n’est rien face à l’animal ; il le sait, et pourtant il marche vers lui, ses pieds-nus foulent la paille mainte fois tassée par la bête prodigieuse, qui dresse fièrement la tête sans jamais l’abaisser tout à fait. Se tenant désormais sous la gorge, l’enfant lève un bras, le tend au plus qu’il le peut, et de la pointe des doigts ne parvient qu’à effleurer la naissance du poitrail.

Janus, réputé pour sa fougue et sa part indomptable, héritage de la sauvagerie de ses ancêtres, soulève un sabot, le repose et le soulève de nouveau, toujours plus haut, toujours plus fort, observant ardemment l’enfant ; et les martèlements dévorent l’espace qui l’en sépare à peine. Il ne s’agit pas d’exprimer une véritable colère, plutôt l’esquisse d’une puissance animale. A cet instant, l’enfant devrait être terrifié. Il ne l’est pas. Ses yeux brillent de fierté, déclament un bonheur silencieux ; puis il baisse la tête, ferme les yeux. Attend. Attend que naisse enfin l’inconcevable lien, le temps de donner à l’animal l’occasion de l’épargner ou de lui offrir le néant. Peu importe ce qui se passera ensuite. Cela doit être.

Gabriel

J’ai avancé en âge, traversé le temps en voyageur obéissant et attentif ; et me voici toujours entre les mains du Seigneur, paré de confusion. En vérité, je ne les ai jamais quittées, même s’il me semble qu’en maintes occasions il n’a su que faire de moi. Par mes actes au moins, je ne l’ai jamais trahi.

Je me souviens du jour où me fut octroyé l’insigne honneur de servir l’église, sous l’égide du chanoine D. en la cathédrale du T., bercé par le veni creator en fond sonore de ma profession de foi ; en pensées et en parole, une main sur les évangiles en guise de paraphe : Que Dieu me soit en aide et ses saints évangiles. J’embrassais ensuite la froide pierre de l’autel, offrant mon cœur à la passion du Christ. Ce baiser dont je garde encore le goût lorsque me vient le désir du souvenir, comme tout homme qui souffre du présent.

Mes parents auraient désiré que je m’élève plus haut dans la hiérarchie ecclésiastique, en tout cas plus haut qu’une simple charge pastorale. Ils ne sont plus là pour m’en faire grief, ni me pousser à plus d’ambition que je n’en recèle ; disparus trop tôt, comme l’on dit en pareille circonstance. J’imagine que s’ils m’ont appelé Gabriel, c’est qu’ils avaient l’idée de tracer à l’avance une voie qui me mènerait directement au sacerdoce. Je pense encore souvent à eux, différemment que de leur vivant, bien-sûr. Nos conversations sont désormais apaisées et je dois reconnaître qu’ils n’avaient pas tort sur tout, ni raison non plus.

Je ne crois pas avoir jamais douté de la sainte parole. Ce n’est pas de Dieu dont il est question, mais des hommes et des femmes que j’ai eus à côtoyer tout au long de mon existence. Peut-être aurais-je dû me faire moine, pour ainsi moins endurer leur contact, les tourments de leur âme. Je me serais baigné dans mon propre silence, occupé à prier, méditer, lire les textes sacrés, examiner ma conscience au creux du grand mystère. Une forme de liberté, à mon sens, bien supérieure à celle qui m’apparaît aujourd’hui comme asservie par ma foi ; et ce divin impôt que j’ai toujours payé, jour après jour, ne m’a jamais semblé aussi pesant que maintenant, dans cette conjonction où l’humain et le sacré ne veulent se mêler.

Faut-il vieillir pour voir grandir le doute de n’avoir pas été à la hauteur de ma mission ?

Vieillir, est-ce la seule façon d’éprouver durablement la foi ?

Je ne suis pas un ange ; même le plus vertueux des hommes n’est qu’un homme et ne peut prétendre à plus que cela.Je n’ai rien de commun avec la représentation cloquée des chérubins qui ornent la voûte de l’église. Ce n’est pas l’idée que je me fais d’un enfant. Ces petits anges qui perdent leurs ailes en grandissant ne ressemblent pas aux miens, avec leur chevelure opulente, leur corps trop adulte, leur indécente nudité. J’attends chaque jour que la peinture s’effrite encore un peu, et tombe en lambeaux. Je ne ferai rien contre. Je n’ai jamais voulu fouiller ce trouble.

C’est un élan que je prends, rien de plus. J’ai besoin d’entendre les mots sortis de ma bouche ; comme si, au détour de mes paroles, je souhaitais percevoir un signe, ou quelque symbole enfoui me ramenant à Dieu. Moi qui me tais si souvent, qui tais même l’abominable, parce que j’ai juré, oui, juré de m’alléger de ce corps terrestre, afin d’épurer mon âme de tout le mal qui m’est confié, sans jamais m’absoudre de la souffrance d’autrui, comme cette terrible histoire que je garde en moi et qui me ronge depuis tant d’années, que je n’ai jamais pu partager avec quiconque, car pour cela, il m’aurait fallu un grand ami et n’être pas curé. Le dévouement que je porte au Seigneur étouffe les sentiments dont se parent les gens de commune nature. Obligé par la foi, on ne peut pas offrir aux autres ce que l’on ne peut recevoir en retour. J’ai vu bien des humains ne pas survivre à ça.

Tu m’as donné pour vie une largeur de main. Mon temps est néant devant toi…Tout homme est un souffle, une image vouée à disparaître, une ombre qui s’agite. J’ai appris que seules les questions importent, que les réponses ne sont que des certitudes mises à mal par le temps qui passe, que les questions sont du ressort de l’âme, et les réponses du ressort de la chair périssable. J’ai appris que chaque histoire est grande de son propre mystère, surtout lorsqu’elle dérive vers la douleur, et que l’on aura moins à souffrir auprès de Dieu, qu’il s’en porte garant. J’ai voulu repousser ma propre douleur, pour mieux endosser celle des autres. Il aura suffi de la souffrance d’une femme.

Je ne me suis pas engagé à contrecœur dans le renoncement. Ce ne fut jamais un effort d’être sanctifié en adoptant cette vie faite de prières, de méditation, de lectures spirituelles, de visites et de retraites. J’y étais préparé. Je voulais transmettre la sainte parole, la relayer, la rendre compréhensible, en être l’interprète, en quelque sorte. Le véritable effort, l’immense difficulté, a toujours été d’écouter mes paroissiens, simplement les écouter. Avant de les entendre en confession, je n’imaginais pas la mission si difficile à mener à bien. J’ai toujours fait face aux fautes, aux mensonges avoués, aux trahisons, aux douleurs intimes ; je les ai assumés sans jamais trahir mes vœux, commis nulle action de nature à infléchir le destin de quiconque. Ou presque.

« Pardonnez-moi, mon père, parce que j’ai péché… » Des paroles maintes fois entendues, autant de douces sentences à prononcer. J’ai parfois songé à les juger plus durement, je l’avoue, me souvenant aussitôt, qu’il n’est pas dans mes attributions de pardonner en mon nom, que seul le Seigneur a le pouvoir de racheter tous les péchés. Je ne fais qu’écouter de petits secrets traduits en fautes particulières qui viennent jour après jour s’accumuler dans la fosse commune, avec les autres péchés du monde. Puis je récite ma leçon.

« Pardonnez-moi mon père parce que j’ai péché… », une injonction qui déjà porte un pardon. Aucune de leurs voix ne m’est plus inconnue, si bien que, lorsque, me promenant au village, je croise celui-ci ou celle-là, regard honteux de lire ou de croire lire sur mon visage ce que je sais d’eux et que je m’efforce de cacher ; je les vois baisser la tête, comme s’ils me demandaient à nouveau pardon, nullement certains qu’une seule confession ait pu suffire à les absoudre de leurs si grandes fautes. Aucune voix, dis-je ? Non, ce n’est pas vrai, il fut une exception, une terrible exception.

Je me souviens de ce « Mon père… », mais pour la première fois, il n’y eut pas de Pardonnez-moi ;il n’y eût plus rien pendant un temps, sinon le souffle chaotique d’une respiration. « Je vous écoute », dis-je. « Mon père… », encore, et ce fut tout. J’eus beau chercher dans ma mémoire, cette voix fluette m’était inconnue. Une femme, sans nul doute. Elle, donc, répéta plus distinctement le « mon père », comme si elle jetait une eau forte ayant la faculté de ronger la matière pour figer une scène ; ce mon père, vint alors se graver en un endroit inaccessible de mon cerveau. Elle avala de la salive, son souffle s’accéléra. Je percevais l’émotion dans sa voix, la fatigue physique, ou quelque poids spirituel, dont je ne savais encore rien. Les yeux fixés sur la cloison ajourée, j’attendais qu’elle libère les tensions dans un silence démesuré au creux duquel je tentais de dessiner un profil entre les losanges marquetés, devinant une paupière battant à intervalles irréguliers, l’arête d’un nez plantée dans une ombre, un menton irisé de bribes désordonnées de lumière, des lèvres tremblantes que j’imaginais bousculées par trop de mots à trier, pour dire l’essentiel, noyer les inutiles afin de sauver tous les autres. « Mon père… », toujours, prononcé d’une voix plus apaisée, non comme si l’inconnue enfonçait de nouveaux clous dans la cloison qui nous séparait, mais plutôt comme si elle tentait d’en retirer certains. Je détournais le regard, afin de me concentrer sur la voix, cette voix à peine voilée par le désir de n’être entendue que de moi, ou peut-être et sûrement de celui qui parlerait bientôt par ma bouche. Je me trompais. « Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d’une femme à l’asile ». Puis elle se tut. Je l’entendis reprendre son souffle. J’eus peur qu’elle ne parte et m’approchai de la cloison.

- Et alors, qu’y-a-t-il d’extraordinaire à cela ? demandais-je, sans comprendre pourquoi un tel aveu semblait lui coûter tant d’efforts.

- Ce n’est pas…

Elle s’interrompit. Je plissais les yeux pour creuser un peu mieux la pénombre. Sa peau semblait éteinte, comme si la pâle lumière provenant de l’église avait glissé le long des pentes douces de son visage, à la manière d’une rivière brusquement asséchée.

- Sous sa robe, c’est là que je les ai cachés, parvint-elle à dire.

- De quoi parlez-vous ?

- Les cahiers…

- Quels cahiers ?

- Ceux de Rose, ajouta-t-elle comme si c’était une évidence.

- Qui est cette femme ?

Elle ne m’écoutait pas.

- Je veux pas être la seule à savoir.

- Pourquoi ne pas m’avoir apporté ces cahiers, s’ils sont si importants à vos yeux ?

- Ils nous fouillent chaque fois que nous sortons. Vous, ils n’oseront jamais…

Un bruit de pas se fit entendre sur les dalles. L’inconnue se figea. Quelques secondes s’écoulèrent dans une tension palpable.

- Vous ferez ce que je vous demande ? me demanda-t-elle d’une voix étouffée.

- Attendez !

- Vous le ferez ?

- Ne partez pas encore.

- Dites-moi que vous le ferez.

- Je le ferai.

Le rideau s’entrouvrit, elle jeta un regard dans l’église, puis sortit en toute hâte. Le visage collé à la cloison, j’eus à peine le temps d’apercevoir, entre le balancement du tissu, une silhouette encapuchonnée s’éloigner à vive allure sans se retourner. Je sortis du confessionnal aussi vite que je pus. Plus aucune trace de la femme. L’Angèle était agenouillée sur un prie-Dieu, le visage enfoncé dans ses mains aux allures de coquillage voué à la préserver de toute distraction. Il me semblait sortir d’un rêve. Je retournai m’asseoir dans le confessionnal, cherchant vainement une preuve de la présence de cette femme, me demandant si la conversation avait réellement eu lieu. Les événements futurs allaient bien vite m’apporter une réponse irrévocable.

◊

J’avais vingt-huit ans à cette époque. Je m’apprêtais à bénir des animaux, des arbres à fruits, des récoltes sur pied, et pas un seul humain. C’était le lendemain de la visite de l’inconnue, trois jours avant l’Ascension, le premier des rogations. Charles, mon sacristain, quelques enfants du catéchisme, et moi-même partîmes à pied au lever du jour.

Nous battîmes la campagne, allant de ferme en ferme, invoquant la protection du ciel pour les récoltes à venir, à grands renforts de litanies, recevant pour toute réponse un ora pro nobis de circonstance. Braves gens de la terre, ils avaient toujours quelque chose à nous offrir, le boire ou le manger, et certains même, ce qu’ils ne possédaient pas. En cette période de prières champêtres, il ne s’agissait pas de se croire suffisamment présomptueux pour imaginer libérer le monde du malheur, mais de simplement communier ; de sorte que, si une catastrophe se produisait dans le futur, il était toujours a posteriori possible d’en imaginer de pire. Les souffrances placées sur notre route sont faites pour être endurées, une manière d’éprouver les âmes éraflées. J’en ai toujours été conscient. Les âmes. Les Pères m’ont enseigné qu’elles ne se vernissent pas, qu’elles se traitent en profondeur, qu’il est bien plus charitable de pardonner l’homme balloté par le malheur que de courtiser celui qui par naissance et fortune, en est préservé. La vertu sans mérite n’est rien d’autre qu’un déguisement de carnaval.

Je portais ainsi la bonne parole, sans jamais faiblir. Lorsque nous en eûmes terminé, nous rentrâmes au village. Les enfants rejoignirent l’école en piaillant, comme de jeunes poulets libérés d’une volière. Il était temps de préparer la basse messe en compagnie du sacristain. Charles et moi nous connaissions depuis un an qu’il était à mon service. C’était un jeune homme intelligent, énigmatique par bien des aspects, d’une fidélité irréprochable, orphelin, et muet de surcroît. Il avait appris à lire sur les lèvres et communiquait grâce à une ardoise enfouie dans une besace qu’il ne quittait jamais. Peu après son arrivée, il m’avait confié que ses parents étaient morts de la tuberculose quand il était enfant, et qu’il avait ensuite été placé chez les jésuites. J’avais par la suite voulu lui poser d’autres questions concernant ses origines, mais j’y avais bien vite renoncé en le voyant se refermer sur lui-même. Je le surprenais parfois, perdu dans ses pensées, absent au monde qui l’entourait, méditant peut-être, me donnant simplement à voir une enveloppe triste.

Nous n’avions pas encore terminé les préparatifs, qu’un homme se présenta à l’église, vêtu de l’uniforme gris des employés de l’asile situé en limite de ma paroisse. Il me demanda si je pouvais venir bénir un corps. La nuit et la matinée passées m’avaient fait presque oublier la visite de l’inconnue la veille, et l’homme venait de réveiller brutalement ma mémoire. Après un moment d’hésitation, je lui dis que je me rendrais à l’asile dès que possible dans l’après-midi.

La basse-messe terminée, je déjeunai de quelques noix et d’un morceau de pain frais avec du fromage. Peu après, Charles vint me prévenir que le boghei était attelé et que nous pouvions nous mettre en route dès que je le souhaitais.

Nous quittâmes le presbytère à l’aplomb du soleil. Habituellement, je profitais du trajet pour admirer le paysage, mais cette fois-ci, je n’étais pas enclin à la contemplation, ressassant les paroles de l’inconnue. Bientôt, la flèche d’ardoise de la grande chapelle apparut au détour d’un virage, émergeant de l’abondante végétation, plantée dans un ciel clair.

L’asile était un ancien monastère sécularisé, reconverti depuis une trentaine d’années en établissement pour aliénés mentaux, perdu au milieu d’une vaste forêt, cerclé par de hauts murs d’enceinte qui lui donnaient l’allure d’une forteresse. Tout avait débuté au treizième siècle, sous le règne de Philippe-Auguste et le pontificat de Grégoire IX. Un seigneur sans scrupule des environs, qui vivait dans un château dominant les gorges de la Vézère, tua de sang-froid un religieux d’une abbaye voisine. L’homme d’église avait eu l’impudence de s’opposer à l’élection comme abbé de l’un de ses neveux. Peu de temps après, le Pape, ayant eu vent de la fâcheuse affaire, ordonna au noble d’expier son crime d’éclatante manière. Ce dernier obtempéra de bonne grâce en faisant ériger une chartreuse en pleine forêt, comme preuve de sa rédemption et aussi de sa toute puissance. Il fit d’abord construire une église au centre de l’édifice, prolongée par un grand cloître reliant douze cellules identiques destinées à accueillir les moines. Le Pape en fut satisfait et accorda son pardon. L’affaire était réglée. La chartreuse prospéra et se développa ainsi durant un peu plus d’un siècle, accueillant toujours plus de moines, qui trouvaient en ce lieu l’écrin parfait à la méditation. La folie meurtrière des hommes allait pourtant se propager bientôt jusqu’en ce havre. Les guerres se succédèrent. Le monastère fut détruit, puis reconstruit à maintes reprises. Prévenus de l’imminence des attaques par les paysans de la région, les moines se réfugiaient en hâte dans les nombreux souterrains creusés au fil des ans, qui débouchaient au cœur de la forêt, et certains mêmes, aux abords des villages voisins. En s’enfuyant, ils emportaient leurs reliques les plus précieuses. Puis, les pillages terminés et les soudards enfin éloignés, les religieux regagnaient le monastère en ruine, le rebâtissant inlassablement. Leur lot pendant cinq-cents ans. Au début du dix-neuvième siècle, l’ordre ne pouvant subvenir à l’entretien du monastère, les derniers chartreux quittèrent les lieux, la mort dans l’âme. Un riche bienfaiteur, sensibilisé aux comportements déviants, à cause des graves troubles mentaux dont l’un de ses enfants était atteint, le racheta aussitôt pour en faire un lieu de recherche destiné à développer cette branche encore balbutiante de la médecine.

Ayant toujours été féru d’histoire, dès mon arrivée, je m’étais passionné pour cette région et la destinée du monastère. J’avais ainsi pu glaner une multitude de documents lors de mes nombreux déplacements aux archives du diocèse et dans les communes avoisinantes. L’année écoulée, aidé de mon sacristain, nous avions même réussi à matérialiser le réseau complexe des souterrains désormais condamnés, de sorte que nous avions fini par reconstituer le monastère et ses alentours au temps de sa splendeur.

Le gardien avait été prévenu de notre venue. Il nous ouvrit la lourde porte à deux battants, puis nous pénétrâmes dans l’établissement. A chacune de mes visites, je me sentais minuscule, une particule d’un tout qui n’avait plus cours, comme écrasé par un grand mystère enfoui. Charles poussa l’attelage dans l’allée principale, longeant la chapelle et les anciennes cellules de moines, avant de s’arrêter devant un bâtiment massif. Depuis le temps, je connaissais parfaitement le protocole à suivre. Je descendis seul, et gravis la volée de marches étroites creusées en leur milieu qui débouchaient dans le bâtiment des soins, là où se trouvait le bureau du médecin aliéniste qui dirigeait l’asile. Je m’engageai ensuite dans un couloir sentant le bois ciré, puis frappai à la porte du maître des lieux. J’entendis le son à peine audible d’une voix. J’entrai. L’homme se leva vivement de son fauteuil.

- Bonjour, monsieur le curé.

- Bonjour, docteur, dis-je tout en m’approchant du bureau encombré de piles de dossiers.

- Vous avez fait vite.

- Comme toujours.

Il esquissa un sourire et amena les mains dans son dos. Il ne m’offrit pas de m’asseoir, demeurant debout lui aussi. C’était un homme replet, d’une quarantaine d’années, engoncé dans un costume fait de trois pièces parfaitement ajustées. Il portait également une chemise éclatante de blancheur boutonnée au col, surmontée d’un foulard qui laissait voir l’extrémité d’une vilaine cicatrice, côté droit, ressemblant à la serre d’un oiseau de proie. De son visage creusé de traits profonds, émergeaient deux petits yeux vifs d’un bleu très pâle, presque transparent, qui semblaient ne jamais vous laisser de répit dès qu’ils se posaient sur vous. Malgré sa petite taille, l’homme en imposait par son assurance.