Olivier Martinelli

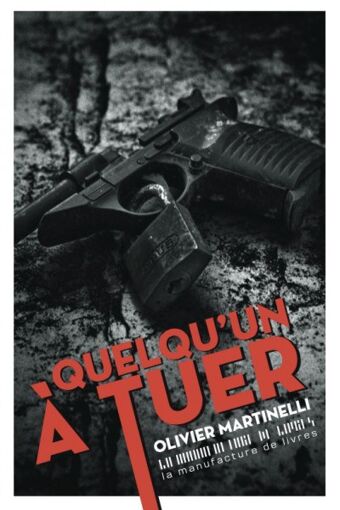

Quelqu’un à tuer

2014, Paris. Le père d’Arthur, Gaël Castilla, a disparu en 1967 alors qu’il n’avait que deux ans. Sur le point d’avoir cinquante ans, Arthur décide de partir sur les traces de son père, et pour cela de rencontrer un sculpteur qui l’a bien connu, Ignacio Obregon. Commence alors un long voyage vers l’Espagne où la quête d’Arthur évoluera au gré de ses rencontres.

1936, Espagne. Ignacio, une vingtaine d’années, s’engage pour combattre le franquisme. L’innocence est vite perdue et Ignacio tuera et tuera encore, des jeunes de son âge et avec la même peur dans les yeux. Il entraîne sur ses pas Francisco, son jeune frère, et les voilà tous deux sur la route de Madrid, engagés dans un engrenage de mort.

Les destins d’Ignacio et d’Arthur se répondent et se croisent, dans une prose qui restitue aussi bien les heurts de la grande histoire que les tourments intimes de ses personnages.

- téléchargez l’extrait

« Tu veux que je te parle de la Guerre d’Espagne ? Tu es prête à tout entendre ? Tu es prête à me détester ? »

La voix a poussé un profond soupir, un soupir de lassitude… Puis elle a repris :

« Les prisonniers ont été sortis de leurs cellules. On les a fait monter de force dans des bus… Des familles entières, avec femmes, enfants. Ensuite, les véhicules sont partis en convois. Il y en avait plusieurs dizaines. Ils se suivaient. Dans la nuit, on distinguait même pas leurs couleurs. Ils paraissaient tous noirs… Des corbillards. Cest tout ce que c’était… Des corbillards.

Ils sont sortis de la ville. Le trajet a duré une éternité. Pourtant, c’était pas si loin… Les bus, c’était des Scania-Vabis »

La voix s’accrochait à des détails. Sans doute pour ne pas hurler. Ensuite, la douce litanie a repris :

« Ils se sont garés près de grandes fosses qui avaient été creusées à l’avance. On a conduit les prisonniers tout au bord. Et dans le silence, on a seulement perçu le cliquetis des fusils qu’on arme. »

Une autre voix, une voix de femme a interrompu le monologue lancinant de l’homme.

« C’était où ? Ça s’est passé quand ? »

L’homme a repris :

« Non non, on va trop vite, là. Faut que je raconte tout depuis le début »

BONJOUR TRISTESSE

Paris – 1963-1990

J’ai commencé très tôt, la tristesse.J’étais tellement doué pour ça. Ça venait sans doute de ma mère… de ses épaules voutées… de l’air accablé qu’elle promenait dans toutes les pièces de l’appartement. Les gens de gauche sont toujours un peu tristes. Et je n’ai jamais connu quelqu’un plus à gauche que ma mère. On ne peut pas être heureux quand on a trop de conscience sociale.

Je me souviens qu’à sept ans, je ne passais pas une journée sans pleurer. Il fallait toujours que je me trouve une bonne raison. J’aimais bien inventer des désastres dans ma vie. J’imaginais ma mère morte. Je me voyais seul, en orphelinat, maltraité par des instituteurs sadiques. En dehors de ma mère, il n’existait personne de plus malheureux que moi à cent kilomètres à la ronde. J’avais un tel besoin d’amour…

Ma mère est communiste. Je l’ai souvent accompagnée dans les meetings, à la fête de l’Humanité, tous ces trucs qui vous donnent l’illusion de pouvoir changer le monde. J’étais toujours le plus jeune dans ces rassemblements. Des fois, pour les élections, je faisais du porte-à-porte avec elle. Ma mère en était très fière. Elle m’exhibait comme un trophée. Le Parti, pour moi, c’était mon catéchisme. Ennuyeux à mourir. J’étais cerné par des types en révolte perpétuelle… Des types sans aucune autodérision. Quel que soit l’orateur, les discours ne variaient pas d’une virgule. Un peu comme à l’église quand les gens doivent répondre au curé des trucs du genre « Et avec votre esprit » ou « Amen », il fallait toujours chanter « L’internationale », avoir le vocabulaire adapté, se ranger du côté des « travailleurs » ou des « prolétaires », se révolter contre leur « exploitation ».

Ma mère ne me laissait aucun répit. Chacun de mes actes, chacune de mes pensées étaient pesés, jugés, admis ou condamnés. Je ne me souviens pas d’avoir reçu une gifle. Pas plus que je ne me souviens d’avoir reçu de la tendresse. Ma mère était avare en câlins et baisers.

À l’adolescence, j’en ai eu marre de broyer du noir. Les hormones assaillaient mon corps. J’ai commencé à éviter les meetings, à sortir avec les copains, à éteindre la télé à l’heure des informations. Ma mère ne me reconnaissait pas. Elle passait son temps à geindre. Et puis, je ne voulais pas que Daniel, mon petit frère, subisse le même traitement. Alors je le prenais avec moi. Même si ce n’était pas idéal pour sortir avec les filles…

J’ai commencé à boire au sortir de l’adolescence parce que la tristesse finit toujours par vous rattraper. J’étais un peu renfermé. Et la boisson m’aidait à sourire, à m’ouvrir au monde, à m’oublier. Je fumais aussi un peu.

J’avais eu mon BAC D au repêchage. Ensuite, j’avais traîné ma carcasse en fac de sciences. Je n’avais aucune passion pour la biologie. Et j’assistais aux cours avec l’enthousiasme d’un type qui a rendez-vous chez le dentiste. Mais je m’étais mis en tête de décrocher mon DEUG. Alors j’étais plutôt assidu. Je m’installais en haut de l’amphithéâtre. Mon corps subissait un pilonnage d’informations sur la vie cellulaire… Mais ma tête et ma vie cellulaire à moi étaient ailleurs.

Et puis, Camille est entrée dans ma vie. Et au début, c’était bien. Parce qu’elle était vivante… Parce qu’en sa présence, moi aussi j’étais vivant. J’écrivais des chansons depuis des années déjà sans rien montrer à personne. Mais Camille a exigé de les entendre. Et elle a pris les choses en main. Elle a commencé à faire le tour des labels. Je ne sais pas par quel miracle ça a marché… Camille, il n’y avait pas grand-chose qui pouvait lui résister.

Sa famille était l’une des plus puissantes de Norvège. Elle possédait la moitié des usines de traitement de bois du pays. Elle avait vécu l’enfance privilégiée des filles à qui on ne dit jamais non… Celle qu’on baptise d’un prénom français parce que ça fait chic… Parce qu’on sait qu’un simple prénom suffit parfois à vous élever au-dessus de la multitude. À dix-huit ans, elle était venue à Paris pour suivre des études en Histoire de l’Art. Et elle n’est jamais rentrée. Quand elle a eu ses diplômes, son père lui a offert une galerie d’art dans le Marais. On s’est rencontrés, peu de temps après ça. Qu’elle ait pu s’intéresser à ma personne, ça reste un mystère. Elle devinait peut-être chez moi, des aptitudes que j’ignorais. Ou alors, elle avait plus sûrement du goût pour les éclopés. Et j’étais l’un des meilleurs représentants de cette espèce.

J’ai signé un contrat avec une maison de disques. Et du jour au lendemain, j’ai arrêté mes études. J’ai sorti un album qui ne s’est pas vendu Et le label m’a lâché. L’euphorie était passée. Ma chance aussi. La boisson n’aidait pas. La dépression revenait en force…

Je me suis inscrit dans une boîte d’intérim et j’acceptais tout ce qui se présentait. J’ai longtemps travaillé sur une chaîne d’embouteillage. Ça ne demandait aucune qualification. Et mon cerveau restait au repos. Les gestes répétitifs ne me gênaient pas. Mais le salaire était ridicule… Surtout par rapport au train de vie que Camille m’imposait.

Elle avait de plus en plus honte de moi. Elle ne fréquentait que l’aristocratie culturelle parisienne. Dans les soirées, quand on lui demandait ce que je faisais. Elle répondait que je préparais mon deuxième album. Elle n’ignorait pas que je n’avais plus composé un seul morceau depuis le désastre de ma première publication. De mon côté, je faisais de moins en moins d’efforts pour paraître en société. Je ne faisais plus semblant d’être heureux. Quand on me posait la question directement, je ne mentais pas. Et quand je précisais que je travaillais à la chaîne dans une usine, les gens, ça les faisait marrer. Ils trouvaient mon humour irrésistible. Qu’une fille du calibre de Camille puisse sortir avec un ouvrier, c’était inconcevable. Camille participait à l’ambiance générale. Elle riait de ma bonne blague, elle aussi.

Puis quand nous nous retrouvions seuls, elle me le faisait payer. Et pendant plusieurs jours, elle élevait comme un grand mur à l’intérieur de l’appartement… Un mur de silence. Alors, toute communication était rompue. Et j’enfilais, une nouvelle fois, les chaussons de ma solitude.

IGNACIO ET CANDELA

Espagne – Asturies – 1934

J’étais amoureux de Candela depuis l’école primaire.On était nés le même mois de la même année, à un jour d’intervalle. Mon père buvait beaucoup à l’époque et le jour de ma naissance, il n’avait pas dessaoulé. Il ne m’avait déclaré que le lendemain. Du coup, on était comme qui dirait jumeaux avec Candela.

Pour une raison étrange, il y avait eu beaucoup de naissances en ce mois de mai 1916. Les vieilles du village prétendaient que c’était à cause de la grève… Une grève qui avait paralysé les mines neuf mois plus tôt et laissé davantage de liberté et d’énergie aux hommes.

Candela habitait à deux rues de chez moi dans le petit village de Mieres dans les Asturies… Une bourgade adossée au Rio Caudal et cernée de collines verdoyantes. Le village était tellement encaissé dans la vallée que la lumière entrait rarement dans nos maisons. Le soleil traçait son sillon dans le ciel mais ne faisait que projeter sur nous les ombres des montagnes environnantes.

Il y pleuvait presque tout le temps. Quelquefois, la pluie était tellement fine qu’on ne la voyait pas. On la sentait juste sur sa peau. Une sorte de bruine douce qui déposait une fine pellicule moite sur nos visages. On était tellement habitués… On y faisait plus attention. Parfois, la brume était tellement épaisse qu’on distinguait à peine les maisons de l’autre côté de la rue.

Le père de Candela était mineur comme le mien. Ses frères et ses cousins étaient mineurs comme moi. Les mines de charbon, c’était notre seule richesse dans la région, le seul sujet de souffrance et de discussion… notre espoir et notre désespoir. Le charbon nous faisait vivre et nous faisait mourir.

Candela avait une sœur handicapée qui louchait un peu et portait le même tablier à carreaux bleus et blancs, tous les jours de l’année, quelle que soit la saison. On disait qu’elle était en retard. Les enfants du village se moquaient d’elle tout le temps. Je me souviens qu’elle sentait pas très bon. Moi, je prenais sa défense. Mais c’était pas par bonté d’âme. C’était pour lui plaire à elle… à Candela… Pour qu’elle me voie pas comme les autres.

Apercevoir son visage, même une seconde suffisait à remplir ma journée… À me faire oublier la mine. Et quand je lui parlais, j’avais l’impression que ma cage thoracique devenait toute dure, toute rabougrie… Mes poumons repliés sur eux-mêmes comme deux figues sèches. Ça m’empêchait de respirer. Elle avait de ces gestes… Des gestes de rien mais qui me retournaient complètement. Elle faisait ce truc, là. Tout en parlant, elle remettait en place mon col de chemise. Et quand elle faisait ça, on aurait dit que c’était le geste le plus naturel du monde… un peu comme si nous formions un vieux couple. Je lui regardais le cou, les cheveux. Je pensais rien qu’à ça. Et puis, elle avait un de ces sourires. J’en avais jamais vus de pareil. Son sourire, c’était comme la foudre.

Les seules barrières entre nous, c’étaient son père, pas très commode… et ma timidité. Quelque chose de terrible. Une vraie maladie. Aujourd’hui, j’en suis guéri. Alors qu’à l’époque…

Quand je me croyais seul, je faisais ma demande en mariage. Je m’entraînais face au mur de la chambre. Mais même le mur m’intimidait. L’écho de ma propre voix me faisait monter le rouge aux joues. J’en bégayais. Je m’imaginais gravir les quelques marches entre les deux clochers, pénétrer dans l’église San Juan, et me tenir près de l’autel. Le cœur battant, je voyais Candela descendre l’allée au bras de son père. Quelquefois, ça me faisait monter les larmes aux yeux tellement c’était fort… tellement c’était puissant.

Une fois, Francisco m’a surpris en pleine demande solitaire. Et, alors qu’il avait rien dit pour se moquer de moi, je me suis précipité sur lui comme un dément. Je l’ai roué de coups. Et pour finir, j’ai failli l’étrangler ce jour-là. Je ne sais pas ce qui m’a retenu.

Un jour, c’était à la fête du village… le directeur de la mine a voulu montrer qu’il était proche de ses ouvriers… Proche de nous, les gens du peuple. Alors, il s’est pointé. Il avait amené son fils aîné qui avait le même âge que moi. Il suivait de grandes études du côté de Salamanque, je crois. Ils sont venus à cheval. Ils ont traversé Mieres sur des étalons noirs comme la nuit. Des canassons de race, tellement grands et tellement beaux qu’ils nous renvoyaient à notre pauvreté. Ils avaient le port de tête des chevaux de la noblesse. Même eux, ils semblaient nous toiser.

Au cours de la fête, j’ai vu le fils qui lançait des regards à Candela. Des regards insistants… des regards de possession. Et du coup, je me disais qu’il faudrait que je passe à l’acte rapidement. Ces types-là, la timidité, ils connaissent pas. L’argent leur donne le pouvoir… l’assurance. Et pour les filles naïves, ça leur donne du charme.

Imaginer Candela avec ce type, ça me rendait fou. Et je m’étais souvent imaginé faire sauter sa propriété à la dynamite. Nous, on n’avait rien d’autre que nos bras et nos jambes. Eux, ils avaient tout le reste. Fallait bien qu’un jour tout cela cesse. Fallait bien qu’on essaie de rééquilibrer les choses…

Les Asturies, c’était une cocotte-minute. Et le couvercle allait bientôt sauter.

NOUVELLE DONNE

Paris - 1990

Quand Camille m’a plaqué, je n’étais plus amoureux d’elle.Mais, quand même, ça m’a déprimé. Parce que j’avais l’impression de retourner à la case départ. Et la case départ, ce n’était franchement pas l’endroit où je rêvais de me retrouver. Mes amis étaient avant tout ceux de Camille. Ça signifiait que j’étais à nouveau seul. Il paraît qu’il vaut mieux être seul que mal accompagné. Moi, je me retrouvais seul et mal accompagné.

Elle m’a dit que je n’étais plus l’homme de la situation. Elle m’a asséné ça sereinement… La raideur de sa posture ne trahissait rien de ce que je savais déjà. Sa froideur venait de loin, du nord de la Norvège, où il n’y a que très peu d’hommes et beaucoup de glace. Sa beauté aussi venait de là… du bord du monde.

Je n’ai rien répondu. Il n’y avait rien à répondre à ça. Ces derniers mois, j’avais souvent eu envie de la tuer.Pour des broutilles, la plupart du temps. Mais là, malgré l’énormité de la chose, je n’ai pas ressenti de haine... Seulement une sorte de vertige devant le trou béant qui s’ouvrait sous mes pieds.

Perchée sur des talons de dix centimètres, elle me considérait avec mépris. Il n’y avait pas l’ombre d’un regret assombrissant ses traits. Son visage ne laissait transparaître aucune émotion alors qu’elle m’assassinait de son regard bleu pâle. J’ai fixé fugitivement ses pommettes hautes, la mèche de cheveux qu’elle tentait de caler derrière son oreille et qui ne tenait jamais. Depuis quelque temps, je la trouvais moins sexy. Elle s’habillait plus classique… plus adulte. Elle avait jeté ses Converse, relégué ses jeans au fond du placard. Et je la soupçonnais d’avoir offert sa veste en cuir à une amie.

Je savais exactement ce qu’elle me reprochait. Je n’avais pas besoin d’explication. Je buvais sans doute trop. J’avais tiré un trait définitif sur mes ambitions artistiques. Et puis, je ne savais pas briller en société. Je n’avais pas la manière. Je ne savais pas mentir. Elle, elle avait du talent pour ce genre d’exercice. Je l’avais vue à l’œuvre, complimenter un auteur pour un livre qu’elle n’avait pas lu, féliciter un acteur pour un film qu’elle avait détesté. Quant aux toiles qu’elle exposait dans sa galerie, je ne comprenais plus. Elle pouvait pousser jusqu’au ridicule l’analyse d’un tableau… donner une interprétation psychanalytique au fait que les coups de pinceaux de l’artiste avaient été donnés de la droite vers la gauche et non dans le sens contraire… verser une larme, le regard flottant devant un ciel vide alors que moi, je n’y voyais qu’une surface uniformément bleue. Du coup, ça remettait en perspective tous les compliments qu’elle avait pu faire sur mes chansons. Et le peu d’estime que je pouvais avoir pour moi-même s’effondrait totalement.

Dans ces vernissages, je n’étais qu’une curiosité, le rustre, le métèque qu’elle traînait de force à son bras... qui la jugeait en silence... et qu’elle renonçait à traîner depuis quelques mois. Oui, je savais parfaitement ce qu’elle me reprochait… C’était mon inertie.

J’ai posé une main à plat sur sa hanche. Je lui ai demandé de se décaler. Je voulais voir la fin du journal. Elle s’est mordu les lèvres. Elle a quitté la pièce. La télé bourdonnait face à moi... les mêmes informations répétées à l’infini... les images diffusées en boucle... les avions au-dessus de désert... les éclairs dans la nuit... Au sol, les flammes... la fumée... l’enfer... Et nous qui remâchions notre petit malheur dérisoire, égoïste et stérile. La porte de la chambre a couiné et une voix dans le poste a dit. « Il faut s’attendre à un nouvel équilibre sur l’échiquier mondial. Les cartes sont redistribuées. C’est une nouvelle donne dans les rapports Nord-Sud ».

LE RIRE DE FRANCISCO

Espagne – Asturies - 1934

Ramon et Rodrigo se tenaient à ma droite. Ils étaient hypnotisés par ce type sur l’estrade. Ils buvaient ses paroles. Autour de nous, on sentait une ferveur démente. Il n’y avait rien de neuf dans le discours du responsable syndical. Avant même les patrons et la bourgeoisie, la cible principale, c’était l’Église, la religion. Et pourtant, on l’écoutait comme le Messie. Les paroles de l’homme nous pilonnaient le cerveau. Elles nous intoxiquaient. On était quelques centaines de mineurs agglutinés à l’extérieur de la Maison du Peuple.

Ses paroles, elles appelaient au meurtre, à l’écrasement des riches et au saccage des églises. Ce discours, c’était qu’un tissu d’âneries. Je le sais aujourd’hui. Des âneries dangereuses par-dessus le marché et qui nous ont poussés à commettre des crimes irréparables. Plus que des crimes… des péchés. Mais elles disaient ce que nous voulions entendre. Nous étions tellement pauvres. Nous avions tellement de rage en nous.

Je venais de voir mourir mon père à cause de ce mal qu’on attrape dans les mines de charbon. Aussi loin que je me souvienne de lui, je l’ai toujours entendu tousser. Et les deux dernières années de sa vie, il crachait beaucoup. Il crachait du sang. Il faisait ça discrètement en levant un œil vers nous comme pour s’excuser. Il était épuisé. Moi, ça m’arrangeait bien. Parce que, du coup, il avait plus la force de taper sur mes frères et moi. Des fois, il essayait. Mais on était trop rapides, trop vifs. Sa main balayait l’air au-dessus de nos têtes. On avait la jeunesse et la santé. On se tassait pour éviter les coups. Quand il rentrait à la maison, le soir, il sortait de sa poche ses mouchoirs tâchés de sang. Et ma mère entreprenait immédiatement de les laver dans un grand bac.

Il avait toujours eu cette retenue, cette discrétion, mon père… cette façon de courber l’échine devant la direction. Une attitude de servitude qui me faisait bouillir. Parce que du coup, sa lâcheté, il la faisait payer à sa famille. Et les coups qu’il ne donnait pas à ses patrons, il nous les donnait à nous. J’étais sans doute différent… Ou alors, c’était à cause de ma jeunesse. Mais moi, j’attendais le moment où on allait renverser tout ça.

Pour mon père, j’ai senti que c’était la fin, le jour où justement, il n’est plus parvenu à tousser, à expectorer. J’ai compris que les poussières de charbon étaient prisonnières de son corps à présent. Et qu’elles achevaient leur travail de sape plus profondément.

Deux jours après l’enterrement du paternel, Francisco, mon frère de quinze ans a fait sa première descente à la mine. Mon unique salaire n’aurait pas suffi à nourrir la famille. Ça m’a fait de la peine pour lui. Parce que de toute la fratrie, c’était lui le plus doué à l’école. Dans le village, tout le monde l’appelait Paco. Mais pour nous, dans la famille, c’était Cisco.

Le matin de son premier jour, j’ai étalé les outils, la lampe et le béret du père sur la table en bois de la cuisine. Je lui ai expliqué le fonctionnement de la lanterne, du bruleur et de sa crémaillère. Puis, à l’aide du crochet en métal, je l’ai suspendue à son épaule. Ensuite, il a essayé le béret. Il lui est tombé sur les yeux et ça nous a bien fait rire tous les deux. Le père, il avait une tête énorme. Je crois que la dernière fois que j’ai vu rire Francisco, c’est ce jour-là… le jour où il a enfilé la tenue du vieux. Après… Après, l’histoire n’a pas tardé à se mettre en marche.

Une histoire terrible…

MAUVAISES NOUVELLES

Paris - 1990

Elle est revenue un quart d’heure après.Elle était douchée, changée, maquillée. Une vraie prouesse. D’ordinaire, deux heures n’auraient pas suffi. J’ai compris que de grands bouleversements se préparaient dans sa vie… Et que ces bouleversements allaient avoir un impact dans ma propre vie. Elle s’est plantée devant moi.

- J’ai de mauvaises nouvelles, elle a prononcé d’une voix d’outre-tombe.

J’étais enfoncé dans le canapé, hypnotisé par le malheur qui dégoulinait de l’écran télé. Je n’ai pas feint la surprise. Elle m’en apportait rarement de bonnes, ces derniers temps. J’ai levé les yeux vers elle. Je l’ai dévisagée sans un mot. Elle n’avait pas une tête d’enterrement. Elle était parfaite, excepté un sourcil qui rebiquait, qui pointait vers le haut et semblait indiquer une direction au-dessus de sa tête. Je ne voyais que ça, cette virgule sur son front.

- Je ne t’aime plus, elle a fait.

Ça m’a fait sourire intérieurement parce que si cet aveu avait quelque chose de mauvais, il n’avait rien de nouveau.

- Quelles sont les autres ?

- Les autres quoi ?

- Mauvaises nouvelles.

- J’en aime un autre.

- C’est qui ?

J’avais posé la question. Mais en réalité, l’identité de mon remplaçant ne me préoccupait pas réellement. J’avais demandé ça par réflexe. J’imagine que c’était la question à poser dans ce genre de situation.

- Je te quitte, elle a lâché dans un soupir. Je veux que tu partes.

Elle n’avait pas l’air triste. Elle semblait seulement excédée. Elle m’observait avec sa mine pincée et son visage sévère. Elle ne se donnait même pas la peine de jouer son rôle correctement. Sa peau était d’une blancheur cadavérique… Tellement blanche qu’elle en devenait translucide. Je distinguais une veine qui palpitait sur sa tempe… Un ruisseau bleuté. Je me suis vaguement imaginé enfoncer une aiguille dans le petit renflement pour y recueillir une perle de son sang. Mais ce n’était pas par esprit de vengeance… Seulement une question esthétique.

J’ai remarqué mes deux sacs dans un coin du salon près de la porte d’entrée. Elle se tenait immobile face à moi. Elle était grande… trop grande pour moi. Le vrai pouvoir, c’est les jambes.

J’ai vu mes cinq ans avec elle défiler sous ma calotte crânienne... un film sordide en fin de compte... avec de jolies couleurs, en cinémascope, pour donner le change... cinq ans de mesquineries, quand j’y repense. L’amour… une guerre de tranchées.

Je me suis levé pour me diriger vers la porte. J’ai attrapé mes sacs, ma guitare et j’ai franchi une frontière invisible sur le palier. Je suis descendu les charger dans le coffre de la Fiesta. Puis je me suis rendu à pied jusqu’au boulevard de Clichy en empruntant la rue Germain Pilon. C’était à deux pas. La rue grouillait. Les touristes se mêlaient à la faune locale de rabatteurs et d’arnaqueurs en tous genres. En plein après-midi, les néons clignotaient déjà et agressaient ma rétine. Je suis resté un moment, adossé à la grille d’un magasin fermé pour faillite. Je regardais deux pigeons se faire plumer par un gusse qui planquait un dé dans des gobelets. Les coups pour rien, il laissait les clients deviner. Mais dès que la mise était posée sur la petite table pliante, ses mains se faisaient plus rapides. Les trois gobelets glissaient, se percutaient. À la fin, le dé était introuvable. Et le type empochait. Il se faisait une fortune.

En dix minutes, je l’ai vu ramasser l’équivalent de tous les droits Sacem gagnés avec mon album. J’étais fasciné et un peu écœuré aussi. Je me suis éloigné. Tête basse, je me suis engouffré dans un sex-shop comme si je m’apprêtais à commettre un crime. J’ai pénétré dans une cabine. Ça faisait plus d’un mois que nous n’avions pas fait l’amour avec Camille. Je me suis laissé griser par les images sur l’écran. L’appel de la peau, de la sueur. Je zappais frénétiquement d’un fantasme à l’autre. Je me suis demandé un instant si ce n’était pas ça la vraie vie. Ce qui s’agitait derrière l’écran. J’espérais que ça me nettoierait le cerveau. Mais au contraire, toutes ces images virtuelles me renvoyaient à ma plate existence. Elles me plombaient l’humeur d’autant plus. J’ai dû accélérer le rythme parce que j’étais à court de pièces. Ça m’a un peu stressé. Du coup, je suis arrivé à mes fins mais j’étais frustré. Je suis sorti de là, rincé, encore plus déprimé, une étrange culpabilité pesant sur mes épaules d’un poids supplémentaire.