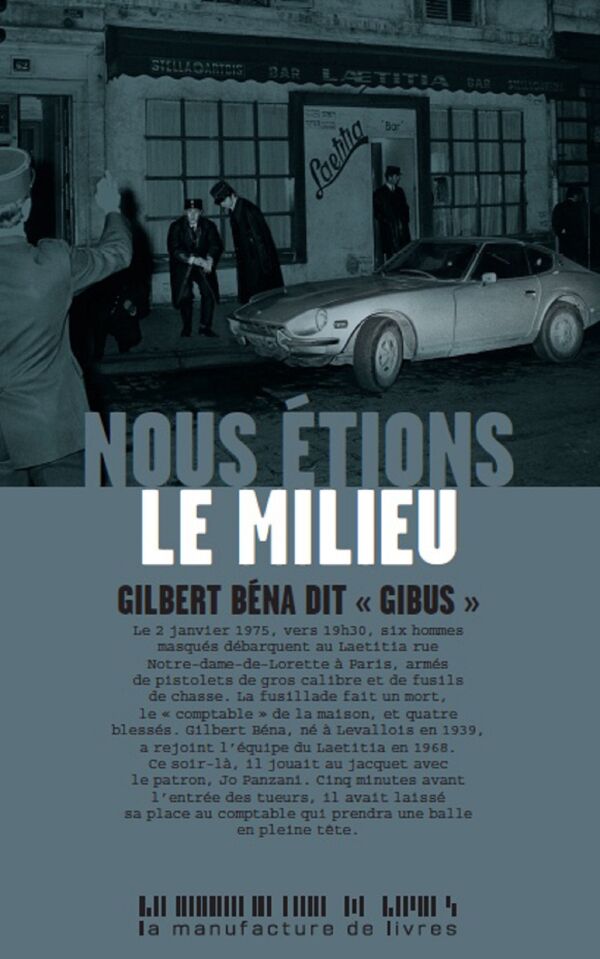

Nous étions le milieu

Gilbert Béna, dit « Gibus », prépare « le » coup, celui qui permet de décrocher et de partir en Amérique du Sud vivre comme ces « beaux mecs », dont on veut croire, dans les bars de Montmartre, qu’ils ont fini au soleil et pas à Fresnes ou dans une sablière de banlieue. Avec la bande du Laetitia, un bar corse de Pigalle, il va se faire les coffres d’une banque et parvenir à damer le pion aux derniers systèmes de protection qui donnent un coup de vieux à tous les casseurs de coffiot formés aux subtilités du Fichet-Bauche et non aux circuits imprimés de l’électronique qui débarque. La préparation de ce casse du siècle est le fil rouge de ce récit qui nous mène des maisons de correction pour enfants des années cinquante aux années quatre-vingt. Les voyous voient leur monde s’effondrer par pans entiers : les prostituées ne veulent plus vivre sous la coupe de leurs macs, l’argent liquide disparaît des agences bancaires, les caïds suivent le populo et quittent le centre de Paris, de nouveaux acteurs s’emparent du marché des stupéfiants, les pieds-noirs disputent aux Corses le contrôle des cercles de jeux… Comme les dinosaures, les voyous à la Carco et à la Simonin meurent les uns après les autres.

Dans ce récit qui emprunte au cinéma italien et à l’histoire de Paris, « Gibus » nous parle d’une époque et d’un peuple de Paris, celui des métiers du banditisme. On y croise amitiés, jalousies, rigolades, violences, règlements de comptes, et on vibre au récit des casses réussis des coffres-forts ou des guerres pour la prise de contrôle des cercles de jeu, qui ensanglantent le pavé parisien.

Ce jour-là, un lundi pareil aux autres, en me rendant au Laetitia, je n’imagine pas une seconde que dans quelques instants on va me proposer l’affaire qui va bouleverser ma vie. Nous sommes dans les derniers jours d’octobre et la pluie tombe sans discontinuer depuis deux jours, les Parisiens courent en tous sens sur les trottoirs. Les parapluies déployés me font penser à une colonie de fourmis cherchant un refuge face aux éléments déchaînés. La pluie m’a toujours procuré une satisfaction inexprimable. Le jour de ma venue en ce monde, il devait flotter, c’est sûr. Tout gamin déjà, le soir après dîner lorsque le ciel se voulait favorable, je restais des heures à la fenêtre de ma chambre à écouter le crépitement des gouttes s’écrasant sur le bitume et à guetter l’arrivée des trains de banlieue d’où déferlaient les voyageurs. Je les observais se hâter en des lieux inconnus et ressentais une sorte de jouissance intérieure, une vibration ineffable. Bien souvent, ma grand-mère se joignait à moi. Nous éteignions la lumière, et à l’abri des plantes qui agrémentaient le rebord de la fenêtre, nous restions là sans dire un mot, absorbés dans nos pensées respectives, et quand sous l’impulsion du vent, des particules d’eau nous éclaboussaient le visage, nous étions ravis.

Jusqu’à mon départ pour la guerre d’Algérie, j’ai grandi à Levallois. Je vivais chez mes grands parents dans un vieil immeuble face à la gare. Nous habitions au deuxième étage et n’avions pas d’autre locataire sur notre palier. Mes deux aïeux travaillaient à leur compte sur les marchés. C’étaient deux Auvergnats du Cantal et le courage était leur principale vertu, et Dieu sait s’il en fallait du courage pour se lever chaque matin à l’aube par n’importe quel temps pour aller gagner de quoi remplir les assiettes. Le vieux se farcissait les halles en plein centre de Paris trois fois la semaine. Il ne ratait jamais le premier métro, et une fois ses achats effectués, retournait vite fait sur le marché apporter son soutien à sa vieille.

Au tout début de l’après-midi, il fallait remballer et disposer tout le matériel sur une antique carriole à deux roues en respectant un ordre précis de manière à bien répartir le poids. La remise se trouvait rue Carnot à l’autre bout de la commune. Ensuite, il enfourchait son vélo et rentrait enfin à la maison. Un repas bien mérité et les deux s’en allaient piquer un roupillon. Les journées se succédaient ainsi invariablement. Jamais de sortie, jamais de vacances, jamais rien… Ils n’avaient même entrevu la mer que sur une carte postale, et lorsqu’à table la conversation glissait sur ce sujet, je me souviens de l’éclat qui brillait au fond des yeux si doux de celle que j’appelais la Mamma. J’aurais tant voulu pouvoir la satisfaire et je priais Dieu de la combler, mais celui-ci restait sourd à ma requête. Pourquoi ce seigneur omnipotent qui peut tout créer comme on me l’enseignait au catéchisme, refusait d’accorder sa bénédiction à une pauvre créature telle que ma vieille ? Fervente croyante, la foi elle l’avait, alors quel péché avait-elle commis pour que le tout puissant ne veuille adoucir sa misérable existence ? Je trouvais cela terriblement injuste et commençais à douter sérieusement des préceptes que l’on m’avait inculqués. Du haut de mes douze ans, je jurais intérieurement que dans quelques années, j’allais remédier à cette iniquité. L’exemple que j’avais sous les yeux de ces deux forçats suant sang et eau pour atteindre le quota nécessaire donnant droit à la retraite, ne m’enthousiasmait pas outre mesure.

La pluie a baissé d’intensité, et machinalement, je réduis la vitesse des essuie-glaces. La place Clichy n’est qu’un chaos de bagnoles agglutinées. C’est l’anarchie totale. Sur mon flanc gauche, j’ai l’œil attiré par un type au volant d’une coccinelle faisant de grands gestes et paraissant invectiver une femme de forte corpulence coiffée d’un foulard, assise à son côté. Je profite de l’opportunité pour insérer le museau de ma BMW devant son pare-chocs. Je ne l’entends pas et pour cause, les vitres sont remontées, mais à voir sa face déformée qui vocifère des sons inaudibles, je saisis qu’il ne doit pas m’adresser des mots d’affection. Je le fixe imperturbable et cela semble décupler sa rogne, alors voyant que je ne cille pas et ne réponds nullement à ses invectives, il retourne sa colère sur sa passagère. J’allume une Marlboro et me laisse aller à rêver. De nouvelles images défilent sur mon écran intérieur. Une question lancinante que je n’ai toujours pas élucidée me taraude l’esprit. Comment devient-on un voyou ? À quel moment précis de sa vie choisit-on de suivre cette route ? Mais d’abord, le choix nous incombe-t-il ? Le libre arbitre ne devrait-il pas corriger la trajectoire ? À moins que les rôles soient préalablement distribués comme un gigantesque casting dans une superproduction. L’ego ne serait qu’une illusion ?

Cette question, je me la suis posée plus d’une fois, mais la réponse ne m’a toujours pas été révélée. Mon esprit se rebelle à la pensée d’une telle vérité. Pourtant, si je retiens comme fondement ma seule expérience, à plusieurs reprises, j’ai éprouvé cette sensation d’être le spectateur de ma propre existence. Rétrospectivement, ça donne l’impression d’avoir vécu un rêve. Je vois l’individu que je suis censé être, agir avec calme, sûreté et détachement.

Mes pensées continuent leur sarabande. Le mot « voyou » s’imprime en gros plan. J’approche de la quarantaine, et jusqu’à ce jour, je suis plutôt content de mon sort. Je suis fiché au grand banditisme, et pourtant mon casier judiciaire est encore vierge, ou tout comme, juste deux peccadilles y figurent, des conneries de jeunesse. À l’âge de dix-sept ans, à la suite d’un vol de voiture et d’un cambriolage qui avait mal tourné, je fus envoyé à Savigny-sur-Orge, une maison de correction très dure. À la manière d’une caserne, le centre était divisé en pavillons qui portaient tous des noms de provinces. Celui de Bretagne regroupait les fortes têtes. C’est là qu’on m’affecta. C’était là que se trouvait le mitard. Des cachots immondes suintant d’humidité avec pour seule litière un bloc de ciment. Une entorse au règlement valait quatre jours, une bagarre huit et en cas de récidive quinze, voire même un peu plus pour les irréductibles. Un seau hygiénique en guise de toilettes et pour toute pitance, un bouillon innommable, une miche de pain et les jours de hasard, une tranche de lard pour les protéines. Dès le premier jour de mon arrivée, j’eus le privilège de faire connaissance avec une des cellules d’isolement. Une confrontation musclée eut lieu à la sortie du réfectoire. J’avais reçu pas mal de gnons, mais mon adversaire était bien cabossé également. Un détour à l’infirmerie et huit jours au trou. La sentence exécutée, les loups m’avaient accepté parmi eux, mieux encore, j’eus les honneurs de m’asseoir à la table des seigneurs.

À dix-huit ans et demi, le casse d’un magasin de vêtements m’a permis d’aller découvrir le long couloir ciré de la prison de Fresnes. L’avocate requise par ma famille avait plaidé le difficile passage à l’adolescence suite au divorce de mes parents et demandé au tribunal de se montrer indulgent. J’avais promis, bien entendu, de ne plus recommencer. J’avais tout de même écopé de trois mois fermes. L’épreuve eut l’effet inverse de celle attendue et tant espérée par mes proches. Le jour de ma libération, tous mes potes m’attendaient au Floréal, le bar du marché. Les anciens, les vrais, avec qui d’ordinaire on ne pouvait échanger que de brèves paroles vinrent d’eux-mêmes me saluer, et comble de bonheur, entreprirent de parfaire mon éducation. Ils m’initièrent à toutes les ficelles du dangereux métier de truand. Je sentis à ce moment-là que ma voie était toute tracée.

N’entendant plus les klaxons et le tumulte des embouteillages, je réalise soudain que je suis en train de rouler dans la rue La-Bruyère. J’ai passé la place Clichy sans en avoir conscience.

Oh ! Mon cher Laetitia, j’arrive. Le repaire des Corses, le bar ultra-privé des dinosaures du Milieu. Pour être admis dans ce sanctuaire, il faut avoir fait ses preuves. L’endroit appartient aux deux frères Panzani. Je remonte la rue Notre-Dame-De-Lorette et me gare à l’angle de la rue de La Rochefoucauld. C’est curieux, mais cet emplacement est souvent libre, peut-être bien que les commerçants du coin n’osent pas y laisser leur véhicule, va savoir…

J’appuie deux fois sur la sonnette à peine visible. Un coup bref et un autre plus insistant. L’attente est de courte durée. Le sas s’ouvre, et Mireille la barmaid écarte légèrement le rideau. M’ayant identifié, elle déverrouille la porte blindée. Je lui claque une bise sur les joues.

- Bonsoir Monsieur Gibus, dit-elle, les yeux pétillants de malice.

Tous mes intimes m’appellent de cette façon. Dans le Milieu, les diminutifs et les surnoms font partie du folklore. Les Corses, sûrement par souci d’économie de salive usent carrément du Gib.

L’intérieur est plongé dans la pénombre, une lumière indirecte provenant d’une imposante lampe à abat-jour posée à même le comptoir, près du téléphone. Le bar proprement dit s’étire jusqu’au fond de la pièce. À gauche, se trouve une salle où trônent une grande table octogonale et autant de fauteuils à accoudoirs. La table est recouverte d’un joli tissu vert provenant d’un des cercles de jeux sous contrôle des membres du clan qui forment le noyau dur de ce lieu mythique. Les deux fenêtres ont été enlevées et les volets en fer soudés de l’intérieur. Pour parachever le tout, deux énormes plaques d’acier scellées de part et d’autre de l’encadrement renforcent la protection de ce point vulnérable.

« On n’est jamais trop prudent, va savoir une tronche pourrait nous balancer une grenade », avait dit P’tit Jo, le taulier.

Mireille ouvrait le bar tous les soirs à dix-huit heures. Elle habitait dans le haut de la rue Fontaine et venait à pied, saluant tous les commerçants qui la connaissaient de longue date. Son parcours était atypique. En provenance du Périgord, elle avait fait ses premières armes comme serveuse dans une grande brasserie alsacienne à la gare de l’Est. Quelque temps plus tard, une copine de boulot lui avait glissé dans le creux de l’oreille qu’un patron de bar de nuit du quartier Pigalle recherchait une personne de confiance pour seconder son épouse. C’est ainsi que Mireille se retrouva parachutée barmaid attitrée du Roméo bar, sous les ordres de la femme du taulier. Les choses auraient pu perdurer doucettement, mais la matrone n’avait guère apprécié que son ex-julot de mari lui impose une jeunette. C’était une ancienne tapineuse des quartiers chics de la capitale. Elle possédait de beaux restes, mais l’épaisse couche de fond de teint sous l’opulente chevelure blonde ne parvenait plus à gommer les ravages du temps. Elle devint jalouse et envieuse de la jeunesse de Mireille. L’ambiance se dégrada comme une peau de chagrin. Sous les ordres de cette mère Thénardier, la pauvre cosette se sentit totalement désemparée. Elle aurait pu en glisser deux mots au mari de l’ogresse, mais celui-ci n’apparaissait qu’en de rares exceptions dans l’établissement, et comment imaginer qu’il irait à l’encontre de sa poule aux œufs d’or ? C’est alors que la providence vint à son aide. Une hôtesse du Roméo partageait sa couche avec un jeune rital qui depuis peu avait ses entrées au Laetitia. La fille s’était prise d’affection pour Mireille et lui avait confié que les truands corses cherchaient une jeune femme sérieuse pour tenir la boutique.

Dès le lendemain, Mireille se présenta accompagnée du Gino en question dans le bunker des vilains voyous. Elle avait répété méthodiquement et s’était préparée aux réponses qu’elle devait donner à ces messieurs. Pas question de se laisser embobiner. N’avait-elle pas mis un pied à l’intérieur que son bouclier de protection se désintégra. Jacques, l’aîné des Panzani, avait bien essayé de la mettre en confiance, elle n’arrivait pas à se concentrer, et tous ces yeux braqués sur elle lui ôtaient la plus grande partie de ses moyens. Monsieur Jo la tétanisait : il la fixait intensément au fond des prunelles sans dire un mot. Elle n’avait qu’une idée en tête… S’enfuir au plus vite. Son étonnement atteignit son paroxysme lorsqu’elle s’entendit répondre qu’elle acceptait la place.

Les premiers jours furent un peu laborieux. Elle devait non seulement servir au bar, mais aussi préparer de bons petits plats. Ces messieurs pas comme les autres ne dînaient jamais avant vingt-trois heures. Apéritif oblige. Mireille, grâce à son sens pragmatique et son éducation de fille de la campagne, se mit rapidement au diapason.

La table octogonale sert également à se sustenter. Les huit qui trônent là ont tous leurs diminutifs inscrits sur leur rond de serviette. Joseph, dit P’tit Jo, est le cadet des Panzani, il a le rôle du boss. Bien qu’il n’ait jamais rien fait pour revendiquer ce titre, il possède une intelligence innée doublée d’une personnalité que tous les truands de l’hexagone, et même au-delà, reconnaissent sans conteste. Il occupe la place du fond, dos au mur, de manière à garder un œil à la totalité du bar. Le siège à sa gauche m’est réservé, et en suivant dans cet ordre, nous avons Gérard le Boiteux, dit Gégé, estropié suite à une balle dans le genou récoltée au cours d’une fusillade qui avait fait grand bruit à l’époque. Puis vient Marco le Mythomane, non pas qu’il le soit réellement, mais il ne peut s’empêcher de déblatérer des énormités, des trucs invraisemblables qui se terminent inévitablement par des pintes de rire. Le fauteuil en face de Jo est pris par Jacques, le frère aîné. Celui-ci ne participe nullement aux affaires et se définit lui-même comme public relations. Il est marié officiellement avec Tania, une immigrée russe qui en son temps fut élue reine de beauté. Elle exploite un cabaret réputé dans la rue de Ponthieu, derrière les Champs-Élysées. Il ne fout absolument rien, sinon picoler du soir au petit matin selon un circuit établi au gré de ses humeurs. De mémoire de voyou, pas un ne peut se vanter de l’avoir déjà vu rond comme un boulon. Le mec tient la chopine, c’est un état de fait.

Un autre personnage, et non des moindres, occupe le siège voisin. François l’Érudit, Fanfan pour nous, un homme de haute stature aux cheveux poivre et sel qui a poursuivi ses études jusqu’à l’université et parle l’anglais et l’italien couramment. C’est l’intellectuel de la bande. Les soirs de veillées entre amis, quand les échanges de pensées s’élèvent vers la poésie, le maître accapare l’auditoire. À chaque fois, nous restons muets de ravissement à l’écouter déclamer des vers. Les deux sièges restant sont occupés par Toussaint dit la Pince ou encore paga degunpour sa propension à ne payer personne, et Jean le Catcheur surnommé Gros Jean ou Obélix. L’Hercule, d’origine auvergnate, mène une vie d’ascète. Pas de tabac, jamais d’alcool, sport à outrance et alimentation particulièrement surveillée. Tout le monde le charrie pour son avarice légendaire et son mode de vie anticonformiste, mais ça ne le gène en aucune façon.

Les Corses à la retraite, pour la plupart tauliers de bars à gonzesses des rues avoisinantes, ne manqueraient pour rien au monde la partie de scopa. C’est un jeu de cartes d’origine italienne. Je suis devenu moi-même un redoutable joueur, initié en cela par P’tit Jo qui est reconnu unanimement comme un des ténors de ce jeu subtil. Je laisse la donne se terminer et fais le tour de la table saluant chacun, quand la sonnette retentit. D’un signe de la main, j’invite Mireille à continuer à s’affairer et déverrouille le sas. Ayant reconnu Jo en compagnie d’Obélix, j’ouvre la porte extérieure.

- Ah ! Gib, t’es déjà là, dit Jo d’un ton laconique en m’étreignant.

Puis c’est le tour de Gros Jean. Je les dévisage à tour de rôle et sens dans leur comportement qu’ils vont m’annoncer quelque chose de mastoc. Mon instinct ne me trompe pas car dans l’instant qui suit, P’tit Jo reprend à voix basse.

- On a un truc très important à te dire et on a besoin de tes connaissances. Allons faire une petite promenade…

Dans le Milieu, c’est chose courante que les gens se parlent en aparté. Chacun ses oignons. La plupart du temps, ce sont des confidences personnelles, mais un parloir intime peut aussi avoir des conséquences plus sérieuses.

Les hôtels de passes, discothèques, boites de nuit, sans parler des cercles de jeux qui sont sous le contrôle du Laetitia génèrent des convoitises. Des téméraires inconscients faisant peu de cas des biens d’autrui pourraient tenter d’en prendre possession. Dans ce cas de figure, le rituel reste immuable. Identification des prédateurs, rencontre dans un lieu public et leçon de morale aux égarés. L’hypothèse épineuse serait de tomber sur des forts cailloux, le genre de bourricots qui s’obstinent à ne pas respecter les règles du jeu, alors…

Les causettes importantes se déroulent toujours en plein air et jamais à plus de trois personnes à la fois. Nous sortons donc faire un petit tour. La pluie a cessé mais un méchant froid insidieux pénètre les armures. Je remonte le col de mon pardessus en cashmere et vois les deux autres faire de même.

Nous descendons la rue Notre-Dame-De-Lorette à la manière de trois touristes en quête d’un endroit cochon. Gros Jean va m’affranchir lorsque Jo le coupe promptement.

- Attends ! Pas tout de suite. On va faire le tour du pâté de maisons. Si les condés essaient de nous écouter avec une antenne directionnelle, ils l’auront dans le cul.

À peine virons-nous à bâbord, rue Henri-Monnier, que Jean, impatient, me déballe le morceau.

- Tu connais le vieux Dédé ? Tu sais, celui qui a les cheveux blancs et que je rencontre souvent à la Joconde.

Il veut parler de la petite brasserie en face du « Laet », à l’angle de la rue Notre-Dame-De-Lorette et de-la-Rochefoucauld. Le patron, Armand, est un ancien proxo déjà bien avancé dans le troisième âge. Le midi, c’est le point de rencontre du gratin de la pègre parisienne. À l’heure du déjeuner, quand la brasserie est bondée, les secrétaires et les caves qui grattent dans le coin peuvent très souvent assister gratos au spectacle des espiègleries de ces vilains truands s’amusant comme des gamins ; ça va de l’encre délébile en passant par les cigarettes explosives ou encore les œufs durs remplacés par des frais.

- Dédé, le vioque aux tifs blanchouillards, ouais, j’ai eu l’occasion d’écluser quelques coups avec lui.

On tourne de nouveau à gauche dans la rue Victor-Masse.

- Dernièrement, il a réussi une grosse carambouille de viande sur pieds avec l’appui d’un directeur de banque, et depuis, celui-ci est complètement ébloui, au point qu’il est prêt à suivre son nouveau gourou les yeux fermés. Tu penses bien que ce vieux renard a flairé tout de suite qu’il y avait un os de qualité à ronger. J’sais pas ce qu’il a magouillé, mais en deux coups les gros, il en a fait son ami intime. L’autre soir, il l’a invité à bouffer chez Lasserre en tronche à tronche, une gamelle bien arrosée, tu t’en doutes.

Le mot banque résonne agréablement à mes tympans.

- Figure-toi que le mec lui a carrément proposé de cambrioler les coffres individuels de sa propre banque. L’autre, paraît-il lui aurait répondu : en avez-vous les capacités ? De ce jour, il ne l’a plus lâché d’une semelle. C’est tout juste s’ils ne dorment pas ensemble.

Une sensation étrange me parcourt de bas en haut. M’adressant à mes deux amis, je renchéris.

- Ce directeur de banque, il est toujours partant ?

P’tit Jo prend le relais.

- D’après le vieux, il se cague un peu dessus, mais il n’a pas dit non, surtout parce qu’il est convaincu que la chose est infaisable. C’est justement ça qui l’excite. Il lui a expliqué que sa forteresse est reliée en permanence au commissariat de police qui se trouve à trois cents mètres ; de plus, les murs en béton très épais de la chambre forte sont munis d’un système d’ondes à ultrasons. Ne parlons pas de l’énorme porte blindée donnant accès au trésor, c’est Fort Knox, qu’il lui a dit. Voilà ! T’en sais autant que nous, alors avant de commencer quoi que ce soit, nous voulions t’en parler.

Il n’y a rien de surprenant à ce qu’ils me mettent dans la confidence en premier. Non pas que je sois un thaumaturge, mais depuis trois ans, je fais équipe avec Tony, un grec reconnu pour être un des meilleurs ouvreurs de coffres sur la place de Paris. Avec un tel professeur, j’ai eu largement le temps d’apprendre le métier. À ce jour, j’ai acquis suffisamment de connaissances en la matière pour que l’on se réfère à mon avis.

J’allume une énième cigarette, et tout en continuant notre promenade, je tente de mettre un ordre cohérent à toutes les pensées qui affluent dans ma cervelle. Nouveau virage à gauche. On descend la rue Pigalle. P’tit Jo et Obélix sont devenus muets.

- Bien. Un truc aussi gros, je dois affranchir Tony, mon assoce, deux spécialistes valent mieux qu’un. Est-ce que vous êtes d’accord ?

Ils se regardent un court instant et opinent du bonnet dans le même mouvement, le petit corse ne peut s’empêcher d’ajouter.

- Évidemment pas un mot à quiconque d’autre pour l’instant. Assurons-nous d’abord que l’affaire soit réalisable, ensuite, on aura tout le temps nécessaire pour inviter à la noce, les gens que l’on jugera indispensables.

Plus un mot n’est prononcé jusqu’à notre retour au Laetitia.