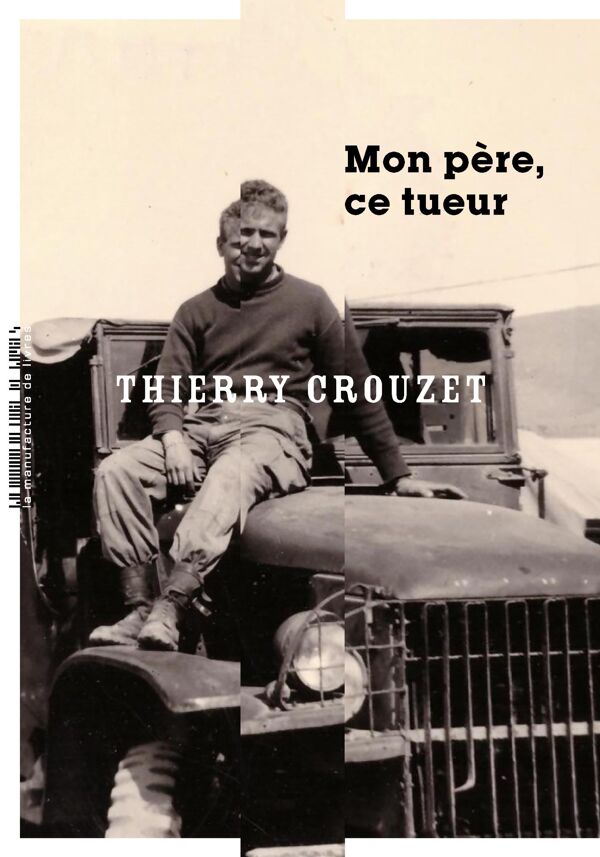

Thierry Crouzet

Mon père, ce tueur

«J’ai toujours eu peur de mon père. Je savais qu’il avait déjà tué au cours de la guerre d’Algérie. J’étais persuadé qu’il pouvait recommencer.»

Thierry grandit dans l’ombre glaçante de Jim, élaborant des scénarios de fuite et se barricadant toutes les nuits dans sa chambre. Quelques années après la mort de ce père menaçant, le fils se plonge dans les photographies et les carnets où Jim ne parle que de la guerre. Il décide de partir à la recherche du fantôme, de retrouver par les mots celui qui avait été un jeune garçon à qui l’on avait appris à être un tueur. Car pour se garder de transmettre l’héritage de la violence, il faut en connaître la source.

- L’auteur livre un roman sensible sur sa propre histoire familiale avec en point d’orgue son père, ancien militaire pendant la Guerre d’Algérie…Un objet littéraire singulier : écrit comme un roman, authentique comme une confession.Un récit autofictionnel, un très bon livre qui vous prend aux tripes, terriblement humain.Comme pour tout grand livre, c’est la part de fiction qu’y injecte l’auteur qui rend celui-ci plus vrai encore.Un très beau roman où Crouzet nous parle avec délicatesse du rapport entre un père et son fils mais aussi un roman absolument fabuleux sur la guerre d’Algérie.À partir des notes de son père et d’une ample documentation, l’auteur compose un récit saisissant et restitue un peu d’humanité aux vies minuscules lâchées dans un conflit qui les dépasse et dont la violence les hante pour toujours.

- Juste formidable !

Quelle découverte ! Thierry Crouzet nous fait pénétrer dans son histoire intime et personnelle, mais d’une résonance universelle et l’on vibre d’émotions, aussi contradictoires que possible. Voilà un livre fort, marquant et touchant. Comme aimantée, je n’ai pas pu m’en détacher avant le point final.

Comme pour tout grand livre, c’est la part de fiction que Crouzet y injecte qui rend le sien plus vrai encore. Plus vrai et plus juste.

Un livre sur la filiation, sur la guerre, cette saloperie qui abîme au plus profond ceux qu’elle ne tue pas. Celle qu’a vécue Jim – la guerre d’Algérie – ne l’a donc pas épargné. Jim est ce père qui restera Jim, jamais “Papa” ni “mon père” malgré l’amour que l’on sent sourdre tout au long du texte.

Poignant comme rarement, juste, touchant. Précipitez-vous!Un de mes grands coups de cœur et de poing ! Courageux et nécessaire !Un roman vif sur un sujet brûlant.Ce roman est une autopsie incroyablement lucide de l’âme humaine, une recherche des origines de la violence qui m’a beaucoup touché.Oscillant sans cesse entre le roman et l’intime, Thierry Crouzet donne une chair implacable à celui qui était son père, nous entraînant avec lui dans les bordels d’Algérie où sur les lignes de crête des montagnes de l’Atlas. Un roman qui ne vous lâche pas.Un fils fait revivre le passé de son père pour comprendre l’origine de sa violence et pouvoir l’aimer. La guerre d’Algérie vue du coté des jeunes appelés français. Style limpide et incisif, travail important de documentation, récit rythmé et suspense jusqu’au bout.Comment grandir avec un père devenu presque fou suite à la Guerre d’Algérie. Cru et poignant ! - téléchargez l’extrait

Mon père était un tueur. À sa mort, il m’a laissé une lettre de tueur. Je n’ai pas encore le courage de l’ouvrir, de peur qu’elle m’explose à la figure. Il a déposé l’enveloppe dans le coffre où il rangeait ses armes : des poignards, une grenade, un revolver d’ordonnance MAS 1874 ayant servi durant la guerre d’Espagne, une carabine à lunette, et surtout des fusils de chasse, des brownings pour la plupart, tous briqués, les siens comme ceux de son père, grand-père et arrière-grand-père, une généalogie guerrière qui remonte au début du dix-neuvième siècle. Sur les crosses, il a vissé des plaques de bronze avec les noms de ses ancêtres, leur date de naissance, de mort. Sur l’une, il a indiqué : « 1951, mon premier superposé, offert pour mes 15 ans ».

Le coffre est noir, un cercueil planté à la verticale dans mon ancienne chambre transformée depuis mon départ de la maison en bureau. La porte blindée pivote en douceur sur un râtelier damassé de velours surmonté d’un tiroir qui ne contient que l’enveloppe, blanche, épaisse d’une poignée de feuillets sans doute pliés en quatre. Dessus, mon nom et une consigne :

« À OUVRIR LE JOUR DE MON DÉCÈS. » Trois ans ont passé, trois ans que je pense à cette lettre, trois ans qu’elle m’effraie, trois ans que je ne trouve pas le courage de l’ouvrir.

Depuis trois ans, j’en restais à ce constat définitif : « mon père était un tueur ». Et puis, ce matin, j’ai écrit « Jim était un tueur. » Une faible lueur s’est mise à briller dans le lointain, j’ai osé un pas vers elle, ou plutôt vers mon père, ou tout au moins vers Jim qui était son surnom de guerre en Algérie. Ce n’est plus mon père le tueur, mais Jim, son double. En même temps que Jim s’imposait à moi, des souvenirs enterrés dans les profondeurs de ma mémoire ont émergé.

Je devais avoir quinze ans. C’était l’été 1978, la canicule. Ma mère hurlait contre ma grand-mère paternelle, la mère de Jim, sénile, qui mangeait ses excréments et que nous confinions dans une chambre à la porte verrouillée. Elle souffrait peut-être d’un Alzheimer, même si je n’ai jamais entendu ce diagnostic. Ma mère ne supportait plus de devoir la nourrir à la becquée, de devoir la laver, l’habiller, changer ses draps. Aucune femme de ménage n’acceptait longtemps de nous aider, tant l’odeur était âcre. Le calvaire durait depuis des années. Nous devions nous résoudre à demander une assistance médicale, mais Jim refusait de faire interner sa mère. Sans pour autant s’en occuper, il voulait qu’elle termine sa vie chez nous.

Ma mère menaçait de le quitter. Elle faisait grève. Puis Jim réussissait à la retourner, avec fleurs, cadeaux, papouilles et promesses. La fois suivante, la crise était plus violente. Je me taisais, incapable de prendre parti comme de formuler le moindre jugement. Je tentais de me rendre invisible pendant que les insultes fusaient au-dessus de moi.

Ma mère montait seule au front, s’attaquant du haut de son mètre soixante à Jim, un colosse, un grand blond aux yeux bleus, larges épaules, immenses mains ; un Suédois né par erreur dans le midi de la France, fils unique de parents eux-mêmes méridionaux, qui l’avaient vénéré et lui avaient passé tous ses caprices, au point de le transformer en une divinité toute-puissante.

– Je pars ! lui a lancé ma mère pour la centième fois.

Tremblant de rage, il s’est levé, il a couru vers le garage, où il rangeait alors ses armes, avant de revenir avec son cinq coups.

– Si c’est comme ça, je vous flingue tous.

Je n’ai pas réfléchi, j’ai bondi, foncé dans le jardin. Plutôt que de me diriger vers le portail d’entrée, j’ai escaladé le mur des voisins, traversé leur terrain, franchi un autre mur et rejoint la rue. J’ai atterri au café de ma grand-tante, la soeur encore vaillante de ma grand-mère. Elle m’a fait boire un verre d’eau, j’ai mis longtemps à me calmer.

Pendant qu’elle envoyait quelqu’un voir mes parents, je restai prostré. Je pensais à un de mes copains, assassiné par son père. Un mercredi matin, pendant les vacances scolaires, l’enragé avait déboulé chez lui, un pistolet au poing. Mon ami avait tendu devant lui une chaise pour se protéger. Les balles l’avaient cueilli à travers. Sa mère et sa soeur avaient été abattues à l’étage, dans la salle de bains. L’assassin s’était ensuite donné la mort. Une histoire de dettes. Une affaire d’amour-propre.

Je m’étais souvent répété que le même drame pouvait frapper ma famille. Jim aussi avait de l’amour-propre, doublé d’un sens moral paradoxal puisqu’il n’avait foi qu’en lui-même. Que sa femme le quitte, il ne l’aurait jamais accepté. J’en étais sûr. Il aurait pu nous flinguer pour ne pas avoir à subir la honte. Le regard des autres comptait pour lui. Il lui fallait la plus belle bagnole, le plus impressionnant tableau de chasse, les amis les plus fortunés. Il en rajoutait, il se vantait. Un divorce aurait gâché le portrait supposé idyllique que ses admirateurs se faisaient de lui. À croire qu’il ne vivait que pour eux.

Avant cette énième crise entre mes parents, j’avais souvent pensé à mon ami, dissimulé derrière sa chaise, suppliant son père, l’implorant, paralysé par la surprise et l’incompréhension. Je ne voulais pas finir comme lui, sans la moindre chance

de m’en tirer. J’imaginais Jim avec son fusil pointé sur moi, je vivais et revivais cette situation, de mon point de vue aussi bien que de celui de Jim, variant les scénarios à l’infini. Je calculais comment m’en sortir, choisissant toujours de m’enfuir par le jardin plutôt que par l’entrée principale. Et tout s’était passé comme je l’avais pressenti. Je n’avais pas de don de voyance, simplement depuis des années je vivais sous tension, anticipant le pire. Il m’est difficile de mesurer combien cette pression qui a longtemps pesé sur moi m’a façonné. Je reste encore souvent sur la défensive, méfiant, sur le qui-vive, surtout quand je suis au milieu d’une foule. Ce n’est que seul, dans la nature, que je me sens libre, soulagé, protégé.

Ma grand-tante a fini par me renvoyer chez mes parents.

La nuit tombait, Jim pleurait, ma mère le serrait dans ses bras. Il s’est excusé. Il m’a demandé pardon. Il nous a juré de ne jamais nous faire du mal. Il a esquissé un geste vers moi, j’ai refusé qu’il me touche. Je n’ai rien dit, je me suis réfugié dans ma chambre. Les heures ont passé, je ne trouvais pas le sommeil, j’étais sur mes gardes, prêt à me défendre, prêt à décamper. Je me racontais des histoires, simulais dans ma tête des scénarios d’évasion, tous susceptibles de sauver ma peau. Quand je n’ai plus eu la force de tenir éveillé, j’ai coincé une chaise derrière la porte, le dossier sous la poignée. Si Jim surgissait, le bruit me réveillerait, je roulerais hors de mon lit, ouvrirais la porte-fenêtre, m’échapperais par le jardin.

J’ai gardé cette habitude de me protéger d’une chaise contre la porte aussi longtemps que j’ai dormi chez mes parents ; durant mes études, et même plus tard quand je suis devenu journaliste

et que je revenais de Paris pour les vacances. J’ai toujours eu peur de Jim. Je savais qu’il avait déjà tué au cours de la guerre d’Algérie. J’étais persuadé qu’il pouvait recommencer. Dès qu’il y avait des problèmes dans le monde, il prétendait que la violence pouvait les régler. Massacrer était une solution radicale. Une possibilité simplificatrice à laquelle les militaires l’avaient initié. Quand il nous a dit « si c’est comme ça, je vous flingue tous », je l’ai pris au sérieux.