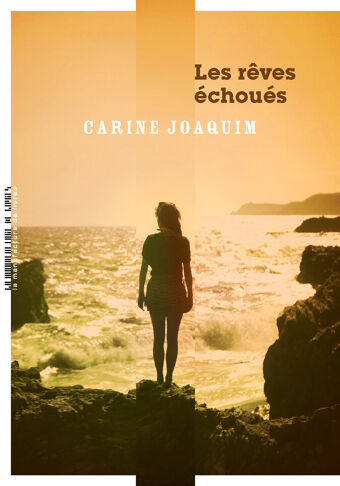

Carine Joaquim

Les rêves échoués

À quatorze ans, Clarisse est considérée comme une adolescente difficile. L’étiquette dissimule les angoisses de sa mère, l’indifférence de son père, des difficultés scolaires de moins en moins surmontables. Clarisse hait son quotidien, voudrait fuir loin de tout et de tous, gagner une liberté à la hauteur de ses rêves. Un jour, au lieu d’aller au collège, elle part. Au cours de sa fugue, sa route croise celle de Tony, jeune homme sensible et mystérieux qui la prend sous son aile. Sur les côtes paradisiaques et ensoleillées du Portugal, ils se découvrent, s’apprivoisent et vivent au jour le jour. Mais leurs doux rêves sont fragiles et la réalité menace de les rattraper, bien plus tortueuse et tenace que leur idylle. Jusqu’où devront-ils aller pour fuir un monde qui les condamne ?

Avec ce second roman, Carine Joaquim nous fait vibrer au cours du voyage initiatique de deux jeunes épris de liberté, prêts à tout pour défendre la pureté de leurs émotions, malgré les doutes qui s’immiscent, les corps qui les trahissent. Les Rêves échoués est l’intense épopée d’une adolescence à fleur de peau.

- Revue de presseLes rêves échoués m’a mille fois ému. De la première à la dernière page, sans discontinuer.

Retrouvez ici la chronique intégraleUn coup de cœur pour ce texte sensible, intelligent.Récit très psychologique, Les Rêves échoués raconte avec calme et force la trajectoire de deux jeunes gens, coincés par leur vie, par leurs difficultés, qui découvrent une échappatoire mais ne peuvent pas s’en sortir indemnes.Un récit fort et prenant, un hymne à la la liberté, à l’amour, à la difficulté d’être ado, à la force de la vie, à l’amitié, au lien transgénérationnel, à l’empathie.Ce qui plaît dans Les Rêves échoués, c’est l’art de Carine Joaquim d’appuyer là où ça fait mal, ce qui est pour moi une définition possible du roman noir.Un formidable roman sous haute tension, avec des personnages très attachants, émouvants et sensibles !“L’adolescence, transition par excellence, c’est un moment de la vie où on ne peut pas l’ignorer : en changeant, en s’échappant, en trahissant aussi, le corps devance la conscience.”

Retrouvez ici l‘interview intégrale - téléchargez l’extrait

La porte se referme et nous voilà tous attablés dans un silence lourd, à nous mater les uns les autres, les lèvres tirées dans un simulacre de sourire pour masquer notre anxiété.

Maman triture ses ongles nerveusement. Elle gratte, pince, tord les minuscules peaux qu’elle arrache ensuite d’un geste sec et précis, le regard toujours fixé sur la principale assise au centre, juste en face. C’est elle qui préside, évidemment.

À ma gauche, le coude sur la table, la tête appuyée contre son poing en mode j’en-ai-rien-à-foutre, papa semble mourir d’ennui. Il observe lui aussi Mme Salignes qui, occupée à chercher un document au milieu du dossier posé devant elle, prend l’air important et détaché.

À côté de Mme Salignes siège son adjointe. Gênée par ses doigts épais, elle termine avec peine de taper un texto. Mon regard balaie le reste de l’assemblée : M. Cossu, conseiller principal d’éducation, Mme Lamaret, ma prof principale, et Basset, cette salope de prof de maths qui baisse les yeux dès que je la fixe. Si je pouvais, je te crèverais, connasse.

« Bonjour à tous, nous sommes ici réunis en commission éducative, pour évoquer la situation de Clarisse Destremont, élève de 4e 1. »

Mme Salignes se tait, m’observe avec un air lourd de menaces et, comme si ma vue lui était insupportable, retire ses lunettes et en replie les branches avec une lenteur excessive. Puis elle invite chacun de nous à se présenter. Et voilà que, les uns après les autres, comme des débiles, nous déclamons docilement notre identité. J’ai honte lorsque ma mère, intimidée, bute sur son propre nom et se mord la lèvre en rougissant. Quand vient le tour de papa, elle arrache un bout de peau de son index droit et une goutte de sang perle sans qu’elle la voie.

Mme Lamaret présente mon cas. Je suis «une jeune fille au profil atypique, diagnostiquée EHP1 en fin de maternelle, qui pose de sérieux problèmes de comportement depuis son arrivée au collège, lesquels se sont considérablement aggravés en classe de cinquième. Actuellement, la situation est inquiétante. » Elle détache bien les syllabes, pour que la prononciation du mot soit en adéquation avec sa signification: «in-qui-é-tan-te». C’est le moment que choisit papa pour retirer son coude planté sur la table et se redresser. Un instant j’ose croire qu’il va intervenir, faire taire cette bande de cons et leur hurler de cesser de parler ainsi de sa fille, mais il n’interrompt personne. Au bout de dix secondes, il change de bras et, comme s’il la trouvait trop lourde, repose sa tête sur son autre main pour reprendre une position similaire.

«… se bat avec un camarade en cours de français, continue Mme Lamaret, lance un compas sur son voisin, traite d’enculé un autre élève de la classe.»

Maman a le tour des ongles à vif. Elle abandonne la main droite malmenée et, de ses doigts endoloris, elle s’attaque à la gauche, jouant avec les cuticules, pinçant la chair tout en écoutant la longue liste de mes méfaits.

«… a dit à sa prof de mathématiques, Mme Basset ici présente : «C’est ça ouais, t’as qu’à me sucer la bite !» C’est le dernier incident en date.»

Aucune réaction particulière ne se lit sur le visage de papa. Maman se mord l’intérieur de la joue. Je le devine à la grimace discrète qui lui déforme les traits. Je suis sûre que ça pisse le sang et qu’elle trouve dans le goût métallique qui inonde sa bouche, autant que dans la douleur irradiant du bout de ses doigts, un soulagement expiatoire. Les joues de Mme Basset s’empourprent.

– Mademoiselle Destremont, dit la principale en s’adressant directement à moi, qu’avez-vous à dire ?

Elle est sérieuse, elle ou quoi ? Qu’est-ce qu’elle veut que je lui dise ?

– Rien, fais-je, d’une voix à peine audible.

– Pourtant, poursuit Mme Salignes, nous sommes réunis ici pour vous entendre.

Et elle attend.

J’ai envie de lui dire de sucer ma bite, elle aussi, juste pour voir la gueule qu’elle ferait. Mais j’aperçois une nouvelle goutte de sang près de l’ongle du majeur gauche de ma mère, et je me contente de baisser la tête.

Mme Basset s’en mêle, elle raconte avec quelle application je pourris son cours. Son débit est saccadé, sa voix geignarde, son regard un peu fuyant. Elle fait pitié, la vieille, à pleurnicher. Ce qu’elle ne dit pas, en revanche, c’est qu’elle s’est mise à chialer comme une vache, en pleine classe, le jour où j’ai décidé de la faire craquer. Peut-être qu’elle essaie de garder un semblant de dignité devant les autres adultes du collège, à défaut de s’imposer face aux élèves.

Maman parle, j’écoute à peine, blabla, j’étais une enfant difficile, blabla, elle m’a emmenée chez la psy très tôt, blabla…, et là, horreur, elle essuie une larme et expose aux yeux de tous ses doigts gonflés par les mauvais traitements qu’elle leur a infligés, sanguinolents, dégueulasses. Je détourne la tête, contrite.

– Et vous, monsieur…? s’enquiert soudain M. Cossu en apostrophant mon père.

Papa tressaille, bat des paupières comme s’il venait de se réveiller, comprend après quelques secondes de flottement que l’on s’adresse à lui et se redresse. Il semble avoir pris dix centimètres, mais son expression demeure inchangée : pas tout à fait indifférent, mais las, blasé. Ennuyé.

– Oh, avec moi, ça va. Clarisse a toujours été assez indépendante, et je respecte ça. Elle est responsable et autonome à la maison. Nous n’avons pas de difficultés particulières.

Mme Salignes m’interroge d’un mouvement de tête, j’opine mollement sans prononcer un mot. Responsable et autonome, c’est tout à fait moi. Il faut dire que je n’ai pas trop eu le choix, vu que depuis que je suis petite il sait me faire comprendre, dès que je le sollicite, que je le dérange. Pour que je lui foute la paix, il a vite trouvé des solutions: il m’a acheté une tablette quand j’avais six ans, un ordinateur deux ans plus tard, sans compter le Smartphone. Tant que je suis collée à l’un ou l’autre de mes écrans, il est content et considère que tout se passe bien. Ce qui, soyons honnêtes, est en partie vrai. C’est largement mieux qu’avec maman qui, malgré toutes ses tares, s’accroche à des idéaux éducatifs et me gueule dessus sans arrêt. Évidemment ça me saoule, mais j’arrive à laisser glisser. C’est elle, la pauvre, qui ne s’en remet pas. Il n’y a qu’à voir la tronche qu’elle tire.

– Et donc, insiste M. Cossu, Clarisse vit une semaine chez papa, une semaine chez maman, c’est bien ça ?

Je me désintéresse de ces échanges. Ma vie se résume à ça, des adultes qui parlent de moi, qui cherchent des solutions pour moi, qui veulent me faire entendre raison, me pousser dans le rang, tu es avec les autres, comme les autres, vas-y marche, marche et avance, c’est bien, on ne te distingue presque plus au milieu de la foule, bravo ma fille, dissous-toi, dilue-toi, on est si fiers de tes progrès, bientôt tu seras une marionnette creuse, ce sera parfait, maman est si contente.

Je croise les bras. Il est presque dix heures vingt, la récréation va commencer dans quelques instants. C’est ce qu’attendent tous les élèves du monde après des cours chiants à mourir. Je les vois d’ici dans les salles de classe, ils prennent leur agenda, notent les devoirs, déjà résonne le bruit des affaires que l’on range et des sacs que l’on traîne, et moi je suis là avec tous ces guignols qui veulent que je leur explique ce qui ne va pas chez moi, ce qui m’a pris de dire suce ma bite, est-ce que les filles ont des bites, d’abord? Non, vraiment, Clarisse Destremont, on vous laisse encore une chance, mais après, ce sera le conseil de discipline, et on ne pourra plus rien pour vous. Blablabla.

– Oui, bien sûr, je vais faire des efforts, finis-je par lâcher pour abréger.

Maman sourit, la joue gonflée et les doigts à vif. Papa dépose un baiser bref sur mon front, s’en va sans échanger un mot avec la femme qu’il a larguée comme une merde des années plus tôt, et les adultes du collège parlent déjà d’un autre élève.

Bande d’enculés.

Suce ma bite.

L’un de mes premiers souvenirs d’enfance.

Tout est flou, les scènes ne se succèdent pas forcément dans le bon ordre et il faut recourir à l’imagination pour tisser une trame permettant aux sons, aux impressions, aux odeurs de cet après-midi-là de tenir ensemble pour devenir quelque chose de cohérent. Mais l’essentiel est là.

Dans cette bite sucée dans un parc, un jour de printemps.

Depuis le divorce, maman alterne entre dépression et nymphomanie. C’est simple : le soir, soit elle chiale et picole, soit elle s’habille en chaudasse pour aller rejoindre je ne sais quel type.

Comme tôt ou tard elle se fait inévitablement larguer, elle noie son désespoir à coups de vin blanc. Parfois, elle attaque sitôt rentrée du boulot, l’air de rien, feignant de décompresser d’une éreintante journée de travail et s’enfile le premier verre d’une longue série en discutant avec moi sur un ton faussement décontracté. Il m’arrive de retrouver les bouteilles le matin, quand elle oublie de les mettre à la poubelle.

Et puis un jour vient où ça s’arrête, elle réduit sa consommation d’alcool, ressort les robes sexy, le maquillage, le fer à lisser et part, le cœur léger, le sourire aux lèvres, vers un bonheur de pacotille qui n’existe que dans ses petits rêves de femme abandonnée.

Elle est peu disponible pour signer les mots qui s’accumulent dans mon carnet de correspondance : qu’elle soit amoureuse et absente, ou présente, mais bourrée, c’est du pareil au même. Je n’explique pas aux profs, c’est gênant, de toute façon ils ont lâché l’affaire d’eux-mêmes, fatigués de mettre des heures de colle auxquelles je ne vais jamais.

Chez papa c’est différent. Il est toujours là, lui, ne sort pas, à croire qu’il se contente de branlettes solitaires. Pourtant, c’est un peu la cause du divorce, son appétit sexuel et son goût pour la diversité des expériences, alors je me doute bien que, s’il essayait de sauter la terre entière du temps où il était marié, ce n’est pas pour prôner l’abstinence maintenant qu’il est célibataire. Forcément, il s’organise pour faire ses trucs crades la semaine où je suis chez maman. Il doit en ramener, des salopes excitées, j’imagine trop la scène. Il les renverse sur le lit, les attrape par les cheveux en leur ordonnant « suce ma bite», avant de les larguer sans se préoccuper si elles se torchent la gueule ensuite, pour oublier qu’elles vieillissent seules et qu’aucun homme ne les trouve suffisamment intéressantes, touchantes ou bandantes pour faire de leur solitude un souvenir.

Lorsque je suis là, il me prépare à manger ou commande des pizzas, des sushis, rapporte du McDo le soir quand il a la flemme de cuisiner ou quand le frigo est vide. Il se pose devant la télé sans jamais lâcher son téléphone. Il lui arrive de boire de la bière, une au maximum, et c’est tout.

On se parle peu. Il ne me demande pas comment je vais, comment s’est passée ma journée, si j’ai des ennuis, des joies, du chagrin, rien à battre. Je lui apporte mon carnet en douce, il ne fait jamais d’histoires, signe les mots sans même les lire, c’est à peine s’il regarde où il griffonne. Il paraphe pour prouver qu’il est là, personne ne peut nier l’authenticité de la trace qu’il laisse sur mon carnet de correspondance, mais il reste à trouver un pont de la main au cerveau, du cerveau au cœur, de lui à moi.

Ce qui me console, c’est que chez lui ma chambre est géniale. J’ai rarement envie d’en sortir. L’ordinateur est au top, gros disque dur, connexion Internet qui ne plante jamais. Je peux embarquer ma part de pizza et bouffer devant l’écran, ça ne lui pose aucun problème, à papa. À moi non plus, d’ailleurs. Tu m’étonnes qu’on se dispute assez peu. Ce n’est pas comme maman qui, entre deux séances de sexe et deux bouteilles de pinard, se souvient qu’elle est chargée de mon éducation et entreprend de m’emmerder avec application pour des raisons toutes plus ridicules les unes que les autres. Sa dernière lubie en date, c’est m’obliger à faire le ménage, pour que je « participe à l’intendance de la maison ». C’est ça, ouais. J’y participe déjà, quand je balance ses bouteilles vides dans le conteneur de recyclage de verre situé au bas de l’immeuble, et elle n’a jamais jugé utile de me remercier pour ça.

Elle a mal pris que je lui suggère d’investir la pension alimentaire que papa lui verse dans les services d’une femme de ménage, parce qu’il est hors de question que je récure les chiottes. En plus, c’est elle qui les dégueulasse, la plupart du temps, à force de vomir dedans après ses cuites.

Ce soir, avec papa, nous faisons un vrai repas. Avec entrée, plat, dessert et tout. Ça fait tellement officiel, presque guindé, que je m’attends à la grosse conversation prise de gueule, quasiment inévitable après la commission éducative de ce matin. Je suis raide tout au long du dîner. Papa ne parle pas beaucoup en général, mais quand il se lance dans une conversation sérieuse il ne plaisante pas, il voit les choses en grand, adopte le ton qu’il imagine convenir à un père responsable, dont l’autorité efficace et bienveillante saura parfaitement maîtriser les dérapages de sa fille de treize ans.

Au dessert, toujours rien, et je commence machinalement à me ronger les ongles, jusqu’à ce que l’image des peaux effilochées et des extrémités rougeâtres des doigts de ma mère me fasse cesser cette activité mutilatrice.

Mon père semble tout aussi mal à l’aise que moi. Je le fixe avec un peu d’insistance, mes yeux verts rencontrent les siens, ils ont la même couleur, exactement, ce vert d’eau si clair qu’il paraît presque jaune quand le temps est maussade et que l’éclat du soleil n’en ravive pas la teinte. Nous nous regardons, et la communication devient possible. Mon père est là, et il a enfin quelque chose à me dire.

– Clarisse, ma puce…

Il s’arrête. S’essuie le front.

– Ma puce… reprend-il après avoir dégluti, je dois te parler de quelque chose.

Sans blague ? Je n’aurais pas deviné.

– Oui ? dis-je.

– J’ai rencontré quelqu’un.

Le silence qui suit est si parfait que sa phrase, lancée à travers la pièce, semble rebondir plusieurs fois sur chaque mur avant de venir se mettre entre nous. Papa a baissé les yeux, nos iris semblables se sont perdus, et je sens un creux grossir à l’intérieur, repousser une immense boule vers le haut, là, elle est montée, le ventre est vide et la gorge est pleine, obstruée d’un paquet de morve et de déception.

Je retiens ma respiration.

Elle s’appelle Tatiana, elle est brésilienne et il l’a rencontrée par l’intermédiaire d’un ami à lui qui est adepte du forró, une danse brésilienne. Papa se met à me raconter l’origine de cette musique du pays des cocotiers, je n’en ai rien à foutre, moi, où est-ce qu’il veut en venir ? Je le coupe.

– Bon. Tu comptes vivre avec elle ?

– Euh… non, non… balbutie-t-il. Du moins pas tout de suite, concède-t-il finalement.

– Alors pourquoi tu me parles d’elle ? Tu ne pouvais pas juste continuer à la baiser, sans rien me dire ?

Et le voilà qui fait mine de se fâcher, d’élever la voix, une fille ça ne parle pas comme ça à son père, enfin ! Qu’est-ce que c’est que ça, pas étonnant que j’aie des emmerdes au collège, et maintenant je fais tout pour que ça aille mal à la maison, que je file dans ma chambre immédiatement, nous reprendrons cette conversation plus tard.

Tatiana.

Je tape ce prénom sur Google sans trop savoir pourquoi. Des images de femmes s’affichent: une femme d’affaires vêtue d’une veste stricte et le cou orné d’un collier de perles, look de mémère et regard de salope ; une autre, blonde, moche, la raie sur le côté, pas du tout la tronche à sucer des bites; puis la photo d’une pute en porte-jarretelles, super belle, la bouche entrouverte pour bien marquer le contraste avec la coincée d’avant…

Je ne sais pas ce que je cherche, à écrire juste un prénom comme ça, un prénom ça ne dit rien hormis la colère que j’essaie de déverser en dehors de moi.

Tatiana. Fait chier.

Est-ce qu’elle cherchera à jouer les mamans avec moi ? Ou la bonne copine ? Peut-être même qu’elle voudra être une sorte de grande sœur, pour un peu que mon abruti de père ait eu l’idée de se taper une nymphette de vingt-cinq ans en guise d’élixir de jeunesse, afin de mieux digérer le passage de la quarantaine.

Je consulte ensuite mon compte Instagram. La plupart des élèves du collège me suivent, je crois qu’ils m’aiment bien, tous ces demeurés. Je ne les calcule jamais pourtant. Mes stories restent vides la plupart du temps, et quand d’aventure je m’essaie à la communication en partageant une photo ou une vidéo tout le monde la like compulsivement, quoi que je mette. Véridique. Il y a trois semaines j’ai balancé la photo d’une feuille morte toute moche, même pas une belle feuille orange posée sur un brun tapis forestier, non, juste une feuille à moitié pourrie, aux contours cabossés, et malgré cela cent cinquante débiles sont venus cliquer sur le bouton j’aime. Je me suis marrée pendant une heure, et puis je suis allée raconter cette bizarrerie à Sergio.

Sergio a seize ans, il est au lycée et il a un scooter rouge dont il parle souvent. Il est entré dans ma vie il y a un mois à peine, mais j’ai l’impression de le connaître depuis longtemps déjà. Il m’a proposé plusieurs fois de le rejoindre à Paris pour que nous allions faire un tour tous les deux. J’ai dit oui, mais je ne vois pas bien quand je trouverai le temps de prendre le RER, faire l’aller-retour, tout en casant la balade en deux-roues, sans que personne s’en aperçoive. Que je sois chez mon père ou chez ma mère, c’est grillé. Ils ne font pas tellement gaffe à moi, mais quand même, ils sont capables de voir si je suis dans l’appartement ou pas.

Sergio ne manifeste pas d’impatience. En attendant, on passe des heures à discuter. De tout, de rien, de mon enfance, de nos centres d’intérêt, de nos lectures. C’est la première fois que je rencontre un garçon qui a lu autant de livres. Et la manière dont il en parle, pfiou… Il pourrait en écrire, sans doute, tant ses phrases sont précises, tant elles imposent leur rythme aux battements de mon cœur… Je serais capable de parler toute la nuit avec Sergio. Toute la vie peut-être. Parfois je me dis ça. Toute la vie.

Mais cet état d’esprit ne dure pas longtemps. L’amour se résume à sucer une même bite pendant quelques mois, quelques années si on a de la chance, et puis un jour c’est terminé et il faut recommencer avec un autre, si on a le courage. Et quand on n’a plus la force d’aller à la rencontre d’un nouvel amour – d’une autre bite à sucer – , il y a l’alcool pour s’engourdir.

Pourtant, je souris à mon écran d’ordinateur en rêvant au scooter rouge de Sergio.

On s’est rencontrés par hasard, en suivant le hashtag #FuckLesProfs. J’ai commenté la vidéo d’un cours catastrophique filmé en douce par un élève, il a réagi, et nous avons rapidement poursuivi la conversation en privé.

On se raconte nos journées merdiques de cours, dans nos établissements merdiques, avec nos profs merdiques. Puis, d’échange en échange, nous avons tissé, sans jamais nous voir, ce lien qui me donne envie de partir n’importe où, pourvu que ce soit sur un scooter rouge.

Quand je déciderai de me casser pour de bon, c’est Sergio que je rejoindrai. C’est vers lui que je me tourne, de plus en plus, comme ce soir où je suis à la recherche de réconfort. J’en ai marre, Sergio. Mon père a rencontré une fille, une Tatiana, non je ne l’ai pas vue encore, mais c’est une Brésilienne, c’est forcément une pétasse si elle est brésilienne, non? Du genre à promener son cul en string partout dans l’appartement dès qu’elle se sentira installée, je parie.

Et Sergio dit oui, c’est la merde, je comprends que tu sois mal mon bébé, si seulement j’étais près de toi, ma Clarisse à moi, viens me voir quand tu veux, je serai toujours là pour toi. Ses paroles me consolent, et lorsque je m’endors je me mets à rêver d’une connasse en bikini qui débarque chez moi sur un scooter rouge au son d’une batucada endiablée.

La salope.

Carine Joaquim présente Les rêves échoués