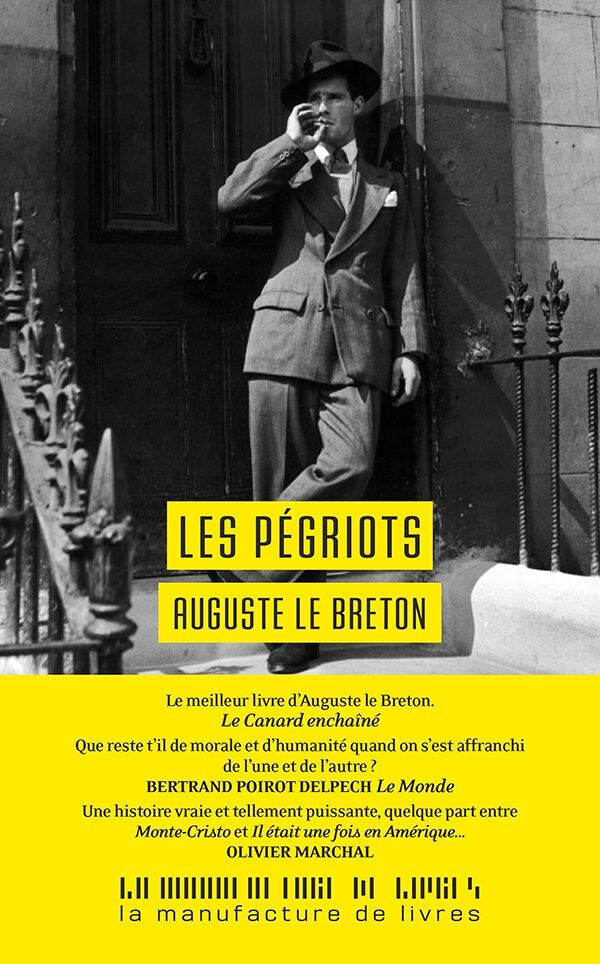

Les Pégriots

Jo-la-Terreur est le dernier descendant de ces criminels dont la capitale mondiale était Paris. On croise dans ce grand roman d’aventures Bonnot, Stavisky, Bonny et Lafont, Carbone et Spirito (qui inspireront Borsalino), mais aussi la vraie Casque d’Or ou la Goulue… On retrouve surtout la foule du peuple de Paris de la première moitié du XXe siècle, voyous, souteneurs, putes, braqueurs, anars et collabos, flics et bourgeois. La « carrière » de Jo-la-Terreur l’amènera des tripots ou des maisons closes de Montmartre à Londres, en passant par Montréal, l’Espagne ou les États-Unis.

- téléchargez l’extrait

AVANT L’HISTOIRE

Vers 1931-1932, il n’y avait pas encore de H.L.M. sur les anciennes fortifications cernant Paris. Ces fortifs étaient notre fief, à nous les malfrats. On y jouait à la passe anglaise, on possédait les filles dans des trous où vivotait une herbe galeuse, on s’y battait pour un coup de dés truqués, pour une gigolette à bas noirs et à accroche-cœur, pour un mot… pour des riens. Là se trouvait le Pré-aux-Clercs des rôdeurs.

Vers ces années, les grands noms du Milieu parvenaient jusqu’à nos miteux bals musettes, jusqu’à nos bistrots sordides, jusqu’à nos recoins pelés des fortifs. On auréolait les possesseurs de ces noms de toutes les qualités – qualités truandes, s’entend. Leurs démêlés avec la police, leurs victoires dans les rixes sauvages, leurs défaites au jeu, leurs fortunes, leurs vols, leurs attaques à main armée et leurs meurtres nous berçaient. Nous ne les connaissions pas, ne les avions jamais vus, n’espérions jamais les rencontrer. Une génération ou plus nous séparait. Un océan. Ils s’appelaient : le Vieux Gréco, Jean le Tatoué, Bonaventure Carbone, Lidro Spirito, Charlot Paletot de Cuir, Adrien le Basque, Jean les Yeux Bleus, Raoul le Dingue, Louis de la Java, Joseph le Capitaine des Corses, les frères Stéphani, Jo les Gros Bras, Jo Trappe, Jo le Balafré, Jo les Grands Pieds, les frères Traucaze, Bébert l’Algérien, Coco Gâteau, Charlot la Bourre, Bicot de Montparnasse, Alphonse Miroir, Jean de la Villette, Angelo, les frères Lafitte, Pitus de Grenelle, Michel des Gobelins, le Baron de Lussatz, Milo Jacquot, Lucien l’Avocat, Trombine, Antoine Spacagna, Bibi l’Assassin, le Grand René de Londres, Maurice le Flambeur – d’autres et d’autres encore, parmi lesquels Jo les Cheveux Blancs, qui n’avait pas encore été baptisé Jo la Terreur. Mais les Cheveux Blancs possédait déjà sa légende parmi nous, les apaches de la nouvelle vague. Une légende faite de coups fumeux, de violence, de soirées au Champagne, de voitures de luxe et de filles splendides.

Nos jeunes cerveaux assoiffés d’aventure et de vandalisme ne savaient pas discerner. Nous avalions tout ce qui parvenait jusqu’à nous. Avec admiration et envie. Fatal : nous n’avions rien, ils avaient tout. Plus tard, bien plus tard, je me suis aperçu que certaines de ces légendes étaient du vent, que pas mal de ces caïds étaient, somme toute, fragiles. Mais que, par contre, d’autres avaient tenu la promesse de leur réputation.

Nous parvenaient également les noms de policiers coriaces et implacables, que nous courions le risque d’avoir à affronter un jour : les « patrons » Xavier Guichard et Guillaume, de la Police Judiciaire, Belin, de la Sûreté Nationale, Maizaud, de la Brigade Criminelle, Métra, de la Brigade Mondaine.

Et aussi les noms d’indicateurs que nous haïssions et méprisions, avec toute la force et la sincérité des apaches d’alors : Dédé Nez Cassé, Roger Sola et le tristement célèbre Gégène des Gravilliers.

Dans mes rêves les plus osés – il est vrai qu’à dix-huit ans je n’avais pas de chaussures aux pieds, que j’étais un rôdeur au ventre vide et aux dents longues – jamais je n’imaginais que je connaîtrais ces héros des bas-fonds, encore moins que j’écrirais la vie de l’un d’eux. Et pourtant, je devais en rencontrer plusieurs sur mon chemin. Même ceux dont les exploits nous faisaient écarquiller les yeux et soupirer d’envie : les voyageurs de Sud-Amérique, les marchands de viande, les souteneurs et patrons de bordels, les convoyeurs d’alcool et d’armes, les grands perceurs de coffres-forts et autres en-marge. Les tauliers étaient Marcel Fraisette, patron du fameux « One Two Two » ; Jésus, qui tenait la rue de Douai ; Fonfonse Poutier du « Panier Fleuri » et de la rue des Moulins ; Tché-Tché du « Hanovre » ; Charlot l’Eventré du « Palais Oriental » à Reims ; Paulo du « Chabanais » ; Alfred Schmitz du « Fourcy » ; et puis Léon les Chiens, Gégène Rubin, Lucien Caillé, l’autre Schmitz (Marcel), de la rue St-Placide, Titin du « Soleil », place du Marché Ste-Catherine, etc.

Je l’ai dit : les années et l’expérience ont calmé mes ardeurs admiratives envers beaucoup de ces grossiums du Milieu français. C’est avec l’Occupation que ma vision sur le monde voyou a changé. Dès cette époque j’ai pris mes distances, ne gardant de relations qu’avec les hommes de ma génération sur qui je pouvais compter. Malheureusement, les prisons centrales et la mort m’enlèvent, au fil du temps, de solides amitiés. Destin. Comme c’est le destin qui m’a mis, il y a quelque dix années, en présence de Jo les Cheveux Blancs, devenu la Terreur en 1934 dans le fameux scandale Stavisky et sous la plume de Georges Simenon – lequel jouait alors les reporters et suivait « l’Affaire » pour Paris-Soir. Jo avait lui aussi pris du champ avec le Milieu, depuis. Des revers l’avaient obligé à s’inquiéter de sa vieillesse ; il faisait de la figuration de film. Remarque : incroyable, le nombre de vieux voyous qui terminent leur existence mouvementée dans la misère. A part de rares exceptions, les truands ne savent ni utiliser l’argent ni le conserver. Ni guider leur vie. Je puis écrire ceci à l’intention du futur jeune hors-la-loi : « Tu finiras ou en prison, ou à la morgue, ou dans la misère – ou, si tu es veinard, dans la peau d’un petit-bourgeois. » Un comble.

Ce n’est pas Jo la Terreur qui me contredira. Il est là en face de moi ; un magnétophone nous sépare. Il a 77 ans, et je l’observe, l’ausculte, le dissèque, émerveillé malgré tout de le tenir pour ainsi dire à ma merci. Après tout, il était l’un des dieux de ma jeunesse. Je ne le plains pas. Au contraire. Quel était son pourcentage de chances de survie, dans les ressacs de son existence ? Combien de fois n’a-t-il pas frôlé et donné la mort ? Se retrouver à un âge pareil par la grâce du destin, c’est un exploit. Jo a fait la guerre de 1914, a été blessé, mais en est revenu. Il a affronté les guerres du Milieu, celles de Londres, de Montréal, de Buenos Aires, de Milan, de Bruxelles, et bien d’autres – et il est toujours là, en dépit d’autres blessures récoltées dans ces batailles. Un record.

A 77 ans, il a conservé un robuste coup de fourchette, ignore les régimes, fume quotidiennement ses deux paquets de Gitanes et ne refuse pas un verre de muscadet glacé, un vieux bordeaux proprement chambré, non plus qu’un Dom Pérignon millésimé. Il a gardé de la force et une incroyable vitalité. Pourtant, il les a dépensées aux quatre coins du globe, en des lieux d’où un honnête homme ne serait pas revenu.

A quoi bon se priver, s’écouter vivre, se caler le soir, chaussons aux pieds, cul dans le fauteuil et bol de tisane sous la main, devant le poste de télévision ? Ça ne mène pas plus loin qu’une étonnante vie d’aventurier !…

Je laisse Jo vider son verre de muscadet. Il est temps de nous plonger dans son passé, d’en faire jaillir les ombres, celles qui font partie de l’histoire de la Grande Truanderie française, quand ce n’est pas de l’Histoire tout court. Il allume une nouvelle Gitane. J’enclenche le magnétophone.

L’HISTOIRE COMMENCE

Naître est, dans l’ordre, le premier des commencements, et le plus simple.

Georges est né le 27 avril 1895, rue d’Aguesseau, à Boulogne-sur-Seine. Son père, Emile Hainnaux, un colosse, ne sait que boire, fumer, cogner. Surtout sur les siens qu’il terrorise. Sa mère, Julie Billon de son nom de jeune fille, s’échine dans une petite boutique à repasser le linge des riches Parisiennes. Le couple a trois enfants : Gabriel, l’aîné, qui voit le jour en 1885, Marcelle, en 1890, et enfin Georges, en 1895.

A un an, Georges récolte le premier prix dans un concours du plus beau bébé. Avec celui de gymnastique, c’est bien le seul qu’il obtiendra, de sa vie. A 6 ans, sa mère veut le mettre à l’école. Pieuse et visant haut pour son garçon, elle choisit St-Louis-de-Gonzague, également à Boulogne. Mais, pour s’instruire en ce temps-là, il faut de l’argent. Elle n’en a pas. Le directeur accepte de s’occuper gratuitement de Georges, à condition qu’il devienne enfant de chœur. Donnant, donnant. Julie Hainnaux est trop heureuse pour songer à discuter, et voilà son cadet habillé, sermonné, engagé dans la voie chrétienne. Georges sert toutes les messes : celles de tous les jours comme des dimanches, celles des enterrements comme des mariages. En quelques années, toute la noblesse des blanchisseurs de Boulogne défile devant son jeune regard attentif. Ce garçon est doué. Il comprend vite. Surtout la façon dont bedeau, sacristain et même suisse, si imposant avec sa canne à pommeau et son tricorne, s’occupent des troncs. Après la récolte, alors qu’ils disposent sur un plateau les piles de monnaie, Jo les surprend à glisser dans leurs poches une partie du denier de Dieu, à faire main basse sur les offrandes à la Vierge et les oboles à St-François. Bonne école. Il la préfère bientôt à l’autre et décide d’agir pour son compte. Muni d’un bâton enduit de glu, il devance suisse, bedeau et sacristain dans leur tournée de ponctions. A lui les gros sous de bronze, les nickels, même les boutons de culotte que, ô damnation ! d’hypocrites et avares chrétiens glissent dans la fente, l’œil baissé et la mine contrite, en sortant d’implorer le pardon de leurs péchés.

Georges Hainnaux ne se manifeste plus à St-Louis-de-Gonzague que dans la salle de gymnastique et autour des piliers de l’église. Le reste, les études, bof ! Larcins en poche, il s’en va rôder dans les rues qui l’attirent. De corps, il est précoce. Robuste, à dix ans il en paraît quinze. Pas qu’il soit grand – il ne dépassera jamais 1 mètre 68 – mais étoffé, résistant, fait pour se battre et déjà aimant ça, oui.

Façonné moralement et physiquement pour la rue, il évite le certificat d’études, faisant ainsi le désespoir des siens, du père Emile surtout, qui cogne de plus en plus fort. Jo, qui n’a peur de rien sauf de son père, et encore, prend du champ. Il quitte définitivement St-Louis-de-Gonzague et rentre de moins en moins à la maison. A onze ans, il fait le boniment sur les places publiques pour le compte des haltérophiles. En maillot de lutteur rose et noir qui le moule, il exécute sur un tapis élimé équilibres sur les mains et sauts périlleux. Pendant quelque temps, il tourne l’orgue de Barbarie du père Robin, très connu des badauds de cette époque. On croirait qu’il souffre lorsque l’homme, vêtu comme lui d’un maillot chair, soulève poids et haltères. Le gosse s’occupe aussi de faire la quête et s’y entend pour secouer l’avarice du public. Pas la timidité qui le gêne…

Bien entendu, dans cette ambiance libre sans contrainte, il se lie avec d’autres gamins élevés comme lui au-Sirop de Rue. Il devient le copain d’Henri, rejeton de la Goulue, la célèbre ex-danseuse du French Cancan, ex-compagne de Jane Avril, de Grille d’Egout, de Valentin le Désossé, de Nini Patte en l’Air, de Bayon d’or et de la Môme Fromage. En compagnie d’Henri et d’autres galvaudeux, il se fait les dents sur les éventaires de boutiques, vole dans les cabas des ménagères, vide les poches des retraités endormis à l’ombre des platanes des squares. Georges, que les autres fripouilles baptisent Jo de Boulogne, continue à s’endurcir. Les raclées du père Emile sont peu de chose à côté de celles qu’il échange avec d’autres jeunes voyous, qui n’ont pas plus de foyer que lui. Heureuse époque, où on pouvait rôdailler à dix douze ans, sans avoir tous les services de police et la brigade des mineurs aux fesses. Jo tâte de tous les jobs. Il vend des bonbons et des caramels à la Foire du Trône, aux fêtes de Neuilly et de St-Cloud. Parfois, en cachette du père, il va embrasser sa sœur et sa mère, les deux seuls êtres à qui il voue une admiration sans faille. Il couche même là-bas, à l’occasion. Mais de moins en moins. Son père et son frère aîné Gabriel ne peuvent le souffrir, et il le leur rend. Chaque fois, ce sont des empoignades et des hurlements qui ameutent la rue d’Aguesseau.

Une nuit, après avoir fracturé une boutique de jouets et raflé le tiroir-caisse, Henri et Georges vont se réfugier dans un entrepôt de St-Cloud où est empilé le matériel d’un manège de montagnes russes. Une ronde de flics cyclistes les surprend ; ils sont embarqués sans ménagement. En les fouillant, on trouve sur eux 15 francs ; non loin d’eux, on trouve aussi un couteau à cran d’arrêt ; Henri a eu le temps de s’en débarrasser et, bien sûr, il nie en être le propriétaire. Le cran d’arrêt n’arrange pas leurs affaires. C’est à coups de pied au cul qu’ils sont propulsés jusqu’au commissariat.

1

Les deux flics cyclistes stoppèrent devant le 15, rue d’Aguesseau. L’un resta sur sa machine, se contentant de mettre un pied à terre. L’autre cala la sienne contre la devanture de la boutique, d’un marron terne, sans âme comme ce coin ouvrier de Boulogne-sur-Seine. Il poussa la porte, déclenchant un carillon.

– Mâme Hainnaux ?

D’instinct il s’était adressé à la plus âgée des deux femmes qui s’activaient dans la pièce minuscule, où s’entassait le linge sentant bon la lessive. Julie Hainnaux replaça sur son support le lourd fer à repasser. (Comment pouvait-elle le manier si longtemps avec de si fragiles poignets ? Car, en dépit de son embonpoint, elle avait les attaches fines.) L’inquiétude mit du sombre dans ses yeux d’un bleu doux.

– Mon mari… encore ? Bu ?

Sa voix était lasse. L’agent, dont la moustache rappelait la forme de son guidon de bicyclette, secoua la tête.

– Non. Votre gosse.

– Georges ! s’étonna Marcelle, la fille de la maison. Le flic soupira.

– Si vous voulez le ravoir, faut aller le chercher, ma petite dame. L’est depuis hier soir au poste de St-Cloud.

– Mon frère ? Mais qu’est-ce qu’il a donc fait ? s’étonna de nouveau Marcelle.

Machinalement, elle écartait les jambes d’un pantalon de soie mauve orné de rubans noirs. Le flic lorgna la lingerie, rougit, toussota.

– Des collègues l’ont cravaté hier soir dans une baraque, à la fête de St-Cloud. Il était avec le fils de la Goulue, l’ancienne danseuse du Moulin-Rouge. Vous connaissez ?

Comme le monde entier Julie Hainnaux savait qui avait été la Goulue. Sans plus. Elle fit la moue. Le flic, qui ne pouvait s’empêcher de lorgner le pantalon fendu sur lequel était brodée une couronne, ajouta en tendant une convocation :

– A votre place je traînerais pas. Ce matin, le commissaire parlait de garder le môme.

– Le garder ? Mais il a douze ans !

Encore Marcelle avec la fougue et l’inexpérience de ses dix-sept ans. Sa mère restait calme. Une vie sans relief, les coups durs avaient étouffé ses révoltes, ses rêves, ses espérances. A quarante-cinq ans elle s’était beaucoup empâtée, ses cheveux avaient blanchi, mais elle avait conservé le teint clair et rose de sa jeunesse. Ce teint dont, justement, son fils Georges avait hérité. Elle lut la convocation, dénoua son tablier.

– J’y vais. Toi, Marcelle, achève le linge de la comtesse. On livre demain sur Paris.

Marcelle qui rêvait d’un peu de soleil et de détente hocha la tête, faisant osciller son lourd chignon. Elle se distrairait plus tard. Le travail urgeait. Et à l’égal de toutes les blanchisseuses de Boulogne, elles avaient une réputation à soutenir : leur ville concurrençait Londres pour le blanchissage et le repassage du linge de luxe.

Julie Hainnaux accompagna le flic jusqu’à la porte, revint prendre un châle de laine noire, son porte-monnaie, et sortit à son tour. Marcelle, qui ne pouvait s’empêcher de penser que son existence serait aussi fade que celle de sa mère, se pencha en soupirant sur le poêle où les fers restaient au chaud.

Le soleil de ce printemps 1907 égayait les alentours du pont de Saint-Cloud, rendait moins rébarbative l’entrée du commissariat. Julie Hainnaux montra sa convocation à l’agent de faction qui, en grognant, lui indiqua la salle de garde. Elle y pénétra, montra encore son papier à un jeune policier qui se lissait les moustaches.

– Ah ! c’est vous la mère du môme ! s’exclama-t-il. Eh ben, y promet ! Brigadier ! C’est la mère d’Hainnaux.

Un galonné ventru se détacha de sa chaise, derrière un comptoir de bois. Il ordonna au jeune flic :

– Va chercher les gosses. Puis à l’arrivante : En effet, il promet, votre garçon, madame. On a été obligés de les assommer, lui et son copain tellement ils…

– De quoi ! Vous avez osé toucher à Henri ?

Tous se retournèrent vers l’entrée d’où provenait une voix coléreuse. La Goulue s’y encadrait. Elle n’était plus l’impératrice des nuits de Paris ; rois et banquiers ne la suppliaient plus de leur accorder une nuit ; pourtant, à plus de 40 ans la célèbre danseuse de French Cancan avait encore de l’allure, avec sa tête canaille et arrogante surplombant sa lourde poitrine provocante.

– Ainsi, c’est vous la Goulue ? dit le brigadier sans se démonter. Eh bien, vous avez un joli coco en fait d’héritier. On l’a trouvé avec quinze francs sur lui. Quinze francs, vous vous rendez compte, à son âge ?

Il semblait offusqué par la somme. La Goulue s’avança, cabrée :

– Et puis après ? Qu’est-ce que ça peut bien vous foutre ?

Sa voix grasseyait, râpée par l’alcool. Un afflux de sang fonça la face du briscard :

– Non mais, dites donc, soyez polie !

La Goulue laissa tomber son regard sur Julie Hainnaux, humble et effacée, puis le ramena sur le chef de poste.

– Ecoutez. Un de vos guignols m’a prévenue que mon gosse était ici. Vous me le rendez, oui ou merde ? Maintenant, si vous préférez le garder, hein ?…

Un bruit de pas et de rires étouffés firent écho à ses paroles. Le jeune flic réapparut, poussant deux gamins devant lui. Henri, le fils de la Goulue était maigre, longiligne et dur. Georges Hainnaux, quoique plus jeune, était plus étoffé, plus râblé. Il avait des cheveux bruns, le teint clair. Dans son visage arrondi, ses yeux bleus luisaient. Du violet qui virerait bientôt au noir cernait le gauche. Joli coquard ! Henri, son copain, n’était pas en reste : l’une de ses paupières était fermée et du sang s’était coagulé sous la nuque, là où le godillot d’un flic… Quant à ses vêtements, pantalon à pattes et veste à baguette, ils étaient en loques. La Goulue avisa le tout.

– Vous me l’avez arrangé !

Le brigadier haussa les épaules :

– Votre lascar a commencé par nous dire qui vous étiez et que vous emmerdiez les flics. Puis ils ont braillé pour ameuter le quartier. Alors ?…

Il eut un geste d’impuissance.

– Alors, alors, vous y êtes allés de la chaussette à clous, cracha la Goulue, englobant le copain de son fils dans sa hargne vengeresse. Allez, Henri, ramène-toi. Restons pas dans ce bordel..

Henri qui, à seize ans, avait déjà des allures de rôdeur de barrière, gouapa :

– Récupère mon pognon avant, m’man. Y m’ont étouffé quinze balles.

Sa mère tendit la main au-dessus du comptoir. Le brigadier hésita, grommela :

– J’aurais tout de même voulu connaître la source de cet argent…

L’œil de la Goulue tomba sur le crâne de son fils, qui le releva pour fixer sa mère d’un regard rusé.

– Moi qui lui ai refilé c’t artiche, annonça-t-elle. Donc, allez, roulez, au refile !

– Vous pourriez au moins dire s’il vous plaît, non ? grogna le chef de poste en lui présentant une décharge à signer.

L’ancienne pensionnaire du Moulin-Rouge y apposa une croix, rafla l’argent posé sur le comptoir et entraîna Henri. Julie Hainnaux fit de même avec son rejeton, qu’elle serrait très fort comme si elle avait craint de le perdre.

Sous le soleil, les deux mères se saluèrent. Avant de le quitter, Henri claqua le dos de son copain et lui souffla :

– A demain, mec. A la fête.

Georges lui sourit de ses yeux vifs et s’éloigna avec sa mère. Lorsqu’ils parvinrent rue d’Aguesseau, la nuit était tombée, la boutique, close. Ils montèrent vers leur logement qui donnait sur la cour.

– Ton père est là, alerta Julie d’un ton apeuré en arrivant au palier du second.

Jo le savait. L’immeuble entier le savait. La colère de son père emplissait toute la baraque :

– Merde, alors ! Mon gosse s’est fait emballer ! Comme un bandit ! J’ vas-y faire voir, à ce petit voyou !

Jo et sa mère débouchèrent sur le palier du troisième ; la colère du père semblait avoir monté encore d’un cran :

– Quant à toi, chiale au moins pour quelque chose ! La gifle sembla leur éclater au nez, juste comme Julie ouvrait la porte.

Tout le local de deux pièces semblait plein d’Emile Hainnaux. Debout, casquette sur le crâne, verre à la main, il titubait. Marcelle, le dos à la fenêtre, pleurait. Sur la table, un litre de vin rouge trônait près d’une blague à tabac.

L’homme était habillé d’un veston et d’un pantalon de velours serré aux chevilles. Une large ceinture de flanelle rouge maintenait le pantalon à la taille. Sur la cuisse, un mètre de maçon dépassait d’une petite poche. Avec sa taille, plus d’un mètre quatre-vingts, et ses épaules à n’en plus finir, il obstruait le jour. Un mégot rougeoyait à ses lèvres, que mangeait une moustache noire tombante. Sa chemise de coton était ouverte sur son poitrail. Briqueteur de métier, il était plus souvent au bistrot que sur les chantiers. Il se retourna sur les arrivants, posa son verre, s’avança vers son fils d’un pas traînant.

– Alors, bougre de fainéant, tu t’es fait emballer ? Oh ! c’est pas ta morue de sœur qui me l’a dit. Je l’ai su par les voisins, que les flics étaient venus. Saligaud !

Il repoussa rudement sa femme qui s’interposait, happa Jo par sa chemise. La rage le faisait bégayer. Il cogna du revers de sa grosse patte. Jo alla dinguer contre le buffet où, sous une cloche de verre, trembla la couronne de mariée de sa mère. Mais, entraîné aux coups, il se releva et se rua, crâne en avant. Un rire épais et une autre gifle coupèrent court à la révolte. Assommé, le gamin roula aux pieds de son père qui jura, sa fausse gaieté envolée :

– P’tite ordure ! Tu veux nous déshonorer ! J’vas te montrer, moi…

Il frappa encore. Du pied, cette fois, et dans les flancs.

Julie se jeta à son tour en avant. Pour elle, elle acceptait tout. Mais quand il s’agissait de son cadet… Une claque la renvoya contre le mur. Marcelle tenta d’intervenir. Pour elle, elle aussi acceptait tout. Mais lorsqu’il s’agissait de sa mère… Le poing de son père la cueillit d’un coup de massue. Elle s’effondra. Emile Hainnaux brailla :

– Ah ! vous en voulez ? J’vas vous en donner moi, tas de pourris !

Il cognait de droite et de gauche, à plaisir, hurlant à ameuter le quartier. Mais les voisins ne se dérangeaient pas : ils avaient l’habitude, et eux aussi se payaient souvent ce genre de distraction. Intervenir ? Aller chercher les flics ? A quoi bon ?

Le lendemain matin Jo couvert de bleus, la haine au ventre, quittait à jamais sa famille et rejoignait la rue, son vrai domaine.