Éric Guillon

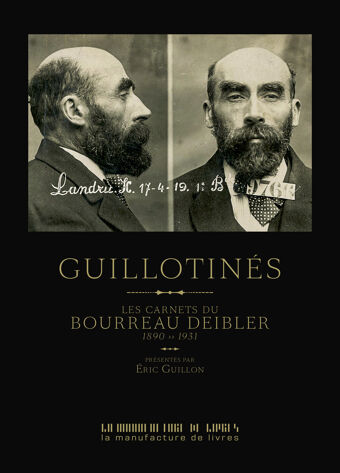

Guillotinés

Les carnets du bourreau Deibler

Depuis le début de sa carrière de bourreau en 1891, Anatole Deibler a pris pour habitude de noter dans des carnets d’écolier de toile grise, en face de la date et du lieu de la condamnation, les noms de chaque condamné à mort et leur « curriculum vitae ». Une liste interminable de parricides, de satyres, d’égorgeurs, d’assassins, d’empoisonneurs de tous âges et de toutes conditions. Une fois l’exécution menée à son terme, Anatole Deibler complète son catalogue : en face du nom du condamné une croix tracée à l’encre bleue signifie qu’il a été gracié, le texte rayé d’un trait bleu, que le verdict a été cassé, enfin, une croix rouge cerclée de noir, qu’il a été guillotiné… Ces derniers auront le privilège de constituer ce qu’Anatole appelle « son palmarès ». Les extraits de ces carnets sont complétés par des photos inédites : les derniers portraits des condamnés à mort exécutés qui ont été conservés dans les archives de la police nationale.

Au-delà du témoignage historique, cette litanie de visages hallucinés ou résignés, apeurés ou bravaches, et ces fragments de vies brisées donnent un éclairage tout particulier sur cette « Belle Époque », dont la nostalgie fait oublier la violence.

- Éric Guillon, spécialiste de la justice militaire et de l’histoire du Milieu français, est journaliste.

- Parler des carnets, ça veut dire parler de l’intimité d’Anatole Deibler, autant que de sa vie professionnelle de bourreau. N’oublions pas que cet homme a dédoublé sa personnalité. Il y avait Anatole, l’homme social, et Deibler, le bourreau.

- téléchargez l’extrait

« Ne bougeons plus ! » En cette fin du XIXe siècle, l’objectif d’un photographe de la police est de convaincre des clients parfois réticents, non seulement d’accepter de prendre la pose, mais aussi de la tenir. Un cliché réussi dépend avant tout de l’immobilité du sujet pendant quelques minutes… Assis sur sa chaise tournante, le crâne sur l’appui-tête, immobile, l’inculpé attend anxieusement le déclic… Peut-être sent-il confusément qu’après cette séance rien ne sera plus comme avant… Jusque-là, les malfaiteurs comme lui ont pu tromper la police et la justice en donnant de fausses identités, en se créant des alias plus ou moins vrais… Mais l’invention de la méthode d’identification d’Alphonse Bertillon1 a tout changé : on l’a toisé, mesuré, examiné sous toutes les coutures et, pour finir, photographié de face et de profil. Depuis 1880, des dizaines de milliers de malfaiteurs se sont fait tirer le portrait. Des dizaines de milliers de fiches ont été créées : des voleurs, des prostituées et leurs souteneurs, des vagabonds et autres délinquants susceptibles de faire un jour le voyage vers la Guyane. Des assassins aussi… Pour eux, la question de la récidive est secondaire. Ils ne redoutent pas la Guyane : ils l’espèrent au contraire, comme une terre promise. À moins d’un miracle, ils le savent, ils ne couperont pas à la peine de mort. L’espoir existe malgré tout : on a vu des criminels sur la tête desquels personne n’aurait parié s’en tirer avec les travaux forcés… Alors pourquoi pas eux ?

Combien de chances ont-ils ? Trente pour cent, si l’on est optimiste. Aucune, si l’on considère les impondérables : la police, les juges, le procureur, les jurés, l’avocat. Sans compter la fatalité… « Ne bougeons plus ! » Ne pas bouger, attendre et espérer. Mais si la fatalité s’en mêle, ils seront bientôt « photographiés » par Deibler2. Depuis qu’il a commencé sa carrière, en 1891, Anatole Deibler suit avec attention le résultat des procès de cours d’assises. Les condamnations à mort l’intéressent tout particulièrement, et pour cause : Deibler est bourreau. À tel point qu’il a pris pour habitude de noter dans des carnets d’écolier de toile grise, en face de la date et du lieu de la condamnation, les noms de chaque condamné à mort et leur « curriculum vitae ». Une liste interminable de parricides, de satyres, d’égorgeurs, d’assassins, d’empoisonneurs de tous âges et de toutes conditions. Une fois le procès terminé, il ne reste plus à Anatole Deibler qu’à attendre quelques semaines pour compléter son catalogue : en face du nom du condamné une croix tracée à l’encre bleue signifie qu’il a été gracié, le texte rayé d’un trait bleu, que le verdict a été cassé, enfin, une croix rouge cerclée de noir, qu’il a été guillotiné. Ces derniers auront le privilège de constituer ce qu’Anatole appelle « son palmarès ».

Anatole Deibler est un homme méticuleux, consciencieux et ordonné. Il aurait pu être horloger, mécanicien ou pourquoi pas photographe : son « palmarès » ne serait certes pas le même, pourtant ses carnets seraient tenus avec la même minutie. Mais chez les Deibler, on ne choisit pas son métier : depuis 1694, on suit la voie choisie par un lointain ancêtre allemand, « bourreau et écorcheur » dans le Wurtemberg. Une dizaine de générations plus tard, Anatole est donc parti faire son apprentissage à Alger auprès de son oncle Rasseneux, « Rasé de neuf », comme on le surnomme. En Algérie, comme partout où la France propage la « civilisation », en Indochine, au Sénégal ou en Guyane, on guillotine suivant le sacro-saint principe d’égalité. Cinq ans plus tard, en 1890, Anatole rejoint son père Louis, exécuteur en chef à Paris : un de ses aides étant décédé, une place est vacante. C’est là qu’il commence ses carnets. Contrairement à son prédécesseur, qui avait la réputation d’un bourreau gauche et lent, il est rapide, froid et efficace. Le lendemain de sa seconde exécution à Paris, tous les journaux s’accordent à dire qu’il « réalise dans la perfection le type du bourreau moderne » et lui prédisent « une belle carrière et un nombre respectable de représentations ». Anatole ne les décevra pas. Premières qualités d’un bourreau qui se respecte, il doit être ponctuel et matinal. À deux heures, lui et ses aides doivent être à pied d’œuvre, quels que soient la saison et le temps. Les exécutions à Paris, au coin de la rue de la Santé et du boulevard Arago, sont évidemment de tout repos : Deibler habite à deux pas, à la porte de Saint-Cloud.Mais la guillotine voyage toute l’année, sans relâche, de Marseille à Strasbourg, de Draguignan à Brest, s’aventurant parfois jusqu’à Coutances, Vesoul, Albi ou encore Digne. Les « bois de justice » sont prestement déchargés sur les lieux de l’exécution, le plus souvent devant la prison. D’abord divers morceaux de charpente en chêne – montants, traverses, jambes de force – qui, une fois assemblés, formeront la machine proprement dite. Une fois le chapeau monté en partie supérieure, on assemble dans les rainures des montants, le « mouton », pièce de fonte de 30 kg à laquelle on fixe le couperet, une lame d’un centimètre d’épaisseur, de trente de large et d’un poids de 7 kg. Ces quelque 40 kg tomberont tout à l’heure d’une hauteur de 2,25 m sur le cou du condamné qui ne ressentira qu’« un souffle frais sur la nuque… » selon le médecin et député Joseph Ignace Guillotin, un des concepteurs de la machine en 1789. Viennent ensuite les accessoires : un panier de zinc recouvert d’osier qui recevra le corps, une sorte de cuve du même métal dans laquelle tombera la tête, sans oublier la planche à bascule, sur laquelle sera allongé et sanglé le condamné. Les aides, bien entraînés, mettent un peu plus d’une heure à monter l’ensemble sous l’œil attentif d’Anatole. La hantise de ce dernier est en effet qu’un grain de sable enraye la bonne marche de la machine. Il est arrivé, par exemple, qu’à cause d’un mauvais calage le couperet se bloque à mi-course obligeant à s’y reprendre à plusieurs fois pour faire tomber la tête. Dans la famille Deibler, on se souvient avec effroi de l’affaire d’Albi en 1831, où la lame était sortie de son logement. Un aide avait été obligé de se servir de sa dague pour trancher le cou du patient. Le genre de contretemps qui entache la réputation du bourreau et heurte la sensibilité des officiels. Pour remédier à ces incidents, Deibler se rend périodiquement rue de la FolieRégnault dans le hangar où est remisée la machine. Il en vérifie le bon fonctionnement, graisse quelque assemblage, teste l’affûtage du couperet. À ses heures perdues, il imagine même des modifications susceptibles d’améliorer les performances, comme installer des galets le long du mouton pour augmenter sa vitesse… Pour un bourreau, un travail bien fait est un travail vite exécuté. En deux temps trois mouvements, la guillotine se dresse vers le ciel. Depuis la veille au soir, une foule impressionnante de badauds s’est amassée tout autour de la machine, tenue à distance par la troupe, l’arme au pied… Certains sont grimpés dans les arbres, sur des murs, où même se sont installés, moyennant rétribution dans les appartements d’où la vue est imprenable. Certaines « vedettes » du crime font se déplacer de véritables foules.

Cent mille à Béthune en 1909 pour la quadruple exécution des frères Pollet et de leurs complices. Un record. Les meilleures places sont évidemment au premier rang et les amateurs se les disputent. Depuis 1870, la guillotine n’est plus montée sur un échafaud, mais au ras du sol, au grand dam des spectateurs des derniers rangs qui se plaignent de ne rien voir. À 4 heures, les premières lueurs de l’aube se profilent. Il est temps de réveiller le condamné. Anatole contrôle une dernière fois, au niveau à eau, l’aplomb de sa machine, puis frappe au judas de la prison. Il présente au planton la feuille rose qui lui donne le droit « de se saisir du condamné et de procéder à son exécution, à l’heure légale du jour ». Les officiels, arrivés pendant le montage, le suivent en procession à l’intérieur : il y a le préfet de police, le commissaire du quartier, le juge d’instruction, le chef de la sûreté, le procureur, le greffier de la cour d’assises, les avocats du condamné, un médecin et l’aumônier. Sur un signe du directeur de la prison, le gardien-chef suivi de ses hommes s’élance en catimini dans le couloir du quartier des condamnés à mort : ils ont retiré leurs godillots et parfois même, dans les prisons aisées, un tapis a été déroulé le long du parcours. Les officiels suivent à quelques mètres sur la pointe des pieds. Le but est double : prendre le condamné au saut du lit pour éviter qu’il ne s’affole, et ne pas réveiller ses codétenus qui lui feraient leurs adieux en déclenchant un tintamarre de coups de pied dans les portes et de gamelles. La porte est ouverte brusquement. Les gardiens se précipitent sur le condamné, le ceinturent. La plupart du temps, cela est inutile : après être resté éveillé toute la nuit, il a fini par s’assoupir vaincu par la fatigue et l’angoisse. Sur sa couche, les poignets menottés, les chevilles entravées, l’homme dort paisiblement, parfois même si profondément qu’il faut lui toucher l’épaule, le secouer pour le réveiller. Le condamné s’éveille, ouvre les yeux, se dresse sur sa couche, surpris par l’intrusion d’une telle délégation dans sa cellule. Les gardiens desserrent ses menottes, lui ôtent ses entraves.

« Votre recours en grâce a été rejeté », annonce le directeur. « Levez-vous et préparez-vous à mourir ». La plupart sont prêts : depuis leur condamnation, il s’est passé en général deux ou trois mois, parfois quatre et même cinq. Des jours et des nuits à attendre la cassation, puis en dernier ressort la grâce présidentielle. Ils ont eu le temps de se faire à cette idée, d’imaginer le dernier matin. Ils restent silencieux, un peu hébétés, calmes et résignés comme Denis Rebours en 1891 qui dit « Je l’ai bien mérité, faut que j’y aille, j’y vas ! ». D’autres parviennent à plaisanter comme Auguste Pollet en 1909 : « Ce que vous êtes pâles, les buteurs ! C’est pourtant moi qui y passe ce matin ! ». Mais il y en a aussi qui se rebiffent, s’énervent, rechignent à mourir si tôt. Ils ont cru les belles paroles de leurs avocats, des gardiens, de leur famille, attachés pour diverses raisons à leur laisser l’espoir au cœur. L’ espoir fait vivre, mais il empêche aussi d’accepter la mort. Alors il faut les maîtriser, les raisonner ; un mauvais moment à passer… les traîner jusqu’à l’échafaud, les porter… Le genre de clients que le bourreau redoute le plus, avec les anarchistes qui vitupèrent contre la société et crient des slogans vengeurs jusqu’à la fin. Mais qu’il le veuille ou pas, il faut y aller : l’homme se lève lentement de son lit. Pour la première fois depuis longtemps, il est sans entraves aux pieds, sans menottes, presque libre… Sur son lit, il retrouve ses vêtements civils qu’il enfile machinalement, parfois avec l’aide paternelle des gardiens pressés d’en finir. Une veste est jetée sur ses épaules si la matinée est trop fraîche, comme si on avait peur qu’il ne s’enrhume. Le directeur lui adresse la formule rituelle : « Avez-vous un vœu à formuler ? » Le condamné pense pouvoir gagner du temps, alors oui, peut-être… en cherchant bien, il en a… Embrasser sa femme et ses enfants, manger des cerises ou refaire son procès, toutes choses impossibles comme chacun sait… « Si vous avez des révélations à faire, Monsieur le Juge d’instruction est là pour les recevoir ». La plupart ne répondent pas à cette invitation de dernière minute : soit ils ne veulent rien dire, soit il y aurait trop à dire. Ce n’est ni l’endroit ni le moment. Le procureur, qui souvent aurait aimé faire taire quelques doutes, en est pour ses frais… L’avocat est là qui regrette : il aurait tant aimé lui annoncer sa grâce… Il y a cru jusqu’au bout…Dans les salons feutrés du palais de l’Élysée, quelques jours plus tôt, il tentait encore de plaider sa cause auprès d’un président impassible. Pour rien. La grâce, tout le monde le sait, dépend uniquement du bon vouloir du chef de l’État, de ses convictions, de la situation politique, sociale et aussi peut-être de son humeur. Son ancien client le rassure : il n’y est pour rien ou au contraire le juge coupable de l’avoir mal défendu : le déshonneur suprême. Pour les croyants, un petit autel est monté à proximité. L’aumônier s’avance, le crucifix en bandoulière pour apporter le secours de la religion en ce moment difficile, donner l’absolution avant le grand saut vers l’inconnu. Mais celui qui réconforte n’est pas toujours celui qui croit : Charrier en 1922 dira à l’aumônier Gaëschmidt « Pleurez pas comme ça, m’sieur l’aumônier, ça vaut pas la peine ! » S’il le désire, il peut écrire une dernière lettre, boire un verre de vin ou de rhum qui lui réchauffera le cœur. Tout le monde attend patiemment qu’il fume sa cigarette. Le condamné savoure : jamais on ne l’a traité avec autant d’égards. Mais un peu en retrait, Deibler s’impatiente : il est temps que ces messieurs terminent, si l’on ne veut pas être en retard. En effet, le jour se lève : c’est l’heure. Une petite signature sur le registre d’écrou, et le condamné est livré au bourreau. Ses aides le font asseoir fermement sur un tabouret pour sa dernière « toilette ». Un coup de ciseau échancre le col de chemise qui risquerait d’émousser le fil de la lame. Un coup de tondeuse dégage le cou, tatoué quelquefois d’un « Ma Tête à Deibler » ou d’un « A découper suivant les pointillés », typiques du fatalisme qui imprègne l’âme des « Apaches ».

Accroupi, un aide entrave avec des nœuds savants ses chevilles, puis lui saucissonne bras et poignets de telle façon qu’il bombe le torse et efface ses épaules : le secret d’une coupe nette et sans bavure. Les aides empoignent leur client par les coudes et le dirigent vers la sortie, aux petits pas ridicules d’une « java vache ». La découverte de la « veuve » plantée au milieu de la foule en émeut plus d’un qui baisse les yeux. Certains, comme Frédillon en 1929, vont à sa rencontre comme à un rendez-vous avec une « poule », cigarette au bec et le regard droit dans la lame. D’autres la désirent presque, comme Carré en 1921 qui s’exclame : « Ah, ah ! Te voilà, toi ! Eh bien, allons-y tout de suite, hein ! »

Le condamné est pressé sur la planche où on le sangle. Un dernier regard sur le monde, une dernière bravade comme Liottard en 1909 qui crie « Vive Deibler et mort aux vaches ! » ou comme Delval en 1923 : « Vas-y, mon pote ! Prends ma tête, je te la donne ! ». Deibler, ému malgré tout, note mentalement ces mots d’esprit qui agrémenteront ce soir son carnet à côté d’une nouvelle croix rouge entourée de noir. La planche bascule et glisse en souplesse sur ses galets. L’homme passe sa tête dans la lunette : l’occasion de crier encore une fois son innocence, tel Dehaemne en 1920, ou de cracher sa haine : « Tas de salauds ! À bas les calotins ! Merde et encore merde ! » comme Abel Pollet en 1909. Mais le châssis en forme de demi-lune, s’abat avec un bruit sourd emprisonnant le cou et coupant la parole. Un aide, « le photographe » comme on l’appelle en argot de bourreau, l’empoigne par les oreilles et le tire avec force, l’immobilise pour que la coupe soit nette et franche au ras des épaules. « Ne bougeons plus ! » Comme quelques mois plus tôt, devant l’objectif, il n’a plus qu’à attendre le déclic.