Patrick K. Dewdney

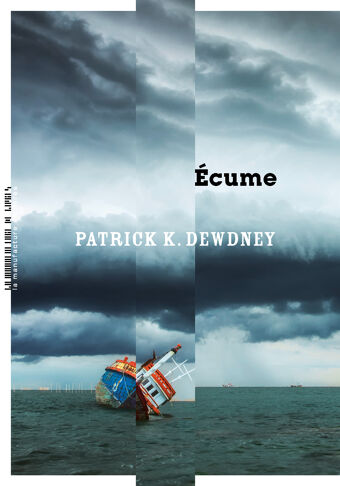

Écume

Lauréat du prix Virilo

Ils ont toujours été marins. Mais depuis que dans la famille, il n’y a plus que le père et le fils, peu à peu s’est installé le silence. Et ce père, devenu muet, entraîne le fils sur une mer toujours plus déchaînée, comme s’il avait besoin de frôler la mort pour se sentir encore vivre. En dehors de la pêche, il y a un autre commerce auquel le père a décidé de se livrer. Il vend des traversées aux passeurs qui conduisent les migrants des côtes françaises à l’Angleterre. L’équilibre de leur vie est fragile et il ne faudra qu’un incident pour que de manière incontrôlable tout bascule et que la mer devienne le théâtre d’un étrange huis clos.

Patrick K. Dewdney, avec ce roman poétique et puissant, s’impose comme une jeune voix marquante de la littérature française contemporaine.

Ce roman a été réédité dans le cadre de l’opération « 10 ans, 10 livres » de La Manufacture de livres.

- Cet auteur est pour moi l’un des plus doués de sa génération, pas encore assez remarqué par le public. Il y a une recherche dans le vocabulaire, une poésie dans la narration. Très, très beau, on reste imprégné par cette lecture.

- téléchargez l’extrait

Lorsqu’ils quittent le cabanon pour prendre la mer, la nuit les enserre comme un lac immense et sans issue. De part et d’autre du sentier de sable, une armée de tiges sombres verrouille les dunes à la côte. L’oyat s’ébouriffe et convulse en nappes bleues dans la pénombre. La bruine imbibe les dos voûtés, emprisonne les relents squameux des appâts. Derrière les murs de sable, le fracas lourd du ressac retentit. Un tambour qui gronde la lenteur. L’inexorable dislocation. Ici, le jour ne pointe pas encore. L’automne n’est plus si jeune, mais la douceur dégouline depuis les courants tièdes du grand large. Il ne fait pas froid. Le crachin est si fin qu’il se confond avec la moiteur de l’air. L’humidité vient frôler et étreindre autant que l’obscurité, se couche sur le chemin en effervescences minuscules. Ils vont tous deux en file indienne. Le père marche à l’avant. Son pas est rapide, pressé par l’appel de l’écume.

Le fils traîne sur ses talons. Les mains poisseuses, courbé sous le poids des seaux, le fils foule la noirceur hérissée des dunes. Lorsque les sinuosités du sentier laissent place au répit relatif de la ligne droite, il lui arrive de songer à la manière dont le sommeil l’épargne, depuis quatre jours déjà. Du cabanon, il faut un peu plus d’une heure pour rejoindre le mouillage. Les lueurs du village se précisent davantage à l’apogée de chaque ascension, un saupoudrage d’éclats sur l’eau luisante du havre. Parfois, les phares d’un véhicule viennent troubler le tableau flottant et découpent dans le noir de longues plaies halogènes. Le ressac étouffe encore le ronron des rares moteurs. Le fils réajuste la hampe de la gaffe dont il s’aide pour transporter les seaux. À mi-chemin, le bois n’avait plus rien à chevaucher qui ne soit déjà endolori.

Désormais, chaque cahot appelle l’élancement et la fourbure. La piste pâle bifurque nerveusement, s’enfonce dans un défilé herbeux avant de repartir en cabré vers l’encrage obscur du ciel. Le fils s’efforce de planter ses pieds dans l’empreinte profonde des bottes du père, là où la marche est plus facile. De plus en plus souvent, ils parcourent le trajet de cette façon, chargés de chair et de puanteur. La sueur colle ou glisse sous le caoutchouc. L’échine tiraille sourdement. Au sommet des crêtes, le souffle immense de la mer les érafle, et en contrebas, à plus d’un kilomètre de là, l’eau blanche tonne sur la grève. Sur les hauteurs, le sable n’amortit plus rien, ni le rugissement, ni la risée, et sous l’afflux, les tympans cravachent de concert avec la toile des cirés. Par à-coups, le père frémit. Le parfum du sel est là, dans le moindre lambeau de vent mouillé. Le fils inspire l’iode, expire, épie les tressautements qui animent le dos busqué du père. Ses yeux noirs détaillent chaque secousse. Rien ne se perd. Pas le moindre sursaut. À demi engloutis par la bruine, ils replongent à l’abri pour un temps.

Devant, le père force l’allure et le fils peine à suivre. Le fils a beau dépasser le père d’une tête, la vigueur du père est telle qu’on le croirait surgi de l’âge antique, du temps des démiurges et de leurs bâtards héroïques. Pour l’instant, les dunes font office de tampon, mais le fils sait combien cela est éphémère. L’écume appelle le père, et rien ne pourra l’en détourner. L’écume appelle le père, et c’est ainsi. Le sommeil attendra.

Tandis qu’ils dévalent la dernière dune, un halo grésillant commence à se dessiner. S’étire tout au long du gouffre souffletant et peinturlure l’obscurité lointaine. L’horizon ne tardera pas à suinter la lumière du levant. Les vagues sont proches, maintenant. Il s’agit de devancer le jour et la marée montante. À droite, des piquets et un grillage rouillé protègent une pâture pauvre de l’érosion du sentier. Derrière, le fils devine le renflement sombre des champs usés. Peu avant le port et le ciment ingrat des premières maisons, ils bifurquent vers le mouillage par un chemin de traverse et avancent droit sur la mer. La fureur des bourrasques et des brisants est atténuée dans le havre, mais l’eau n’en cavale pas moins vers le rivage.

Les bottes patinent sur la grève humide, quittent les rebords affaiblis de cette aube artificielle qui irradie depuis le village.

Des ombres, ensuite, puis le fils aperçoit la ligne laiteuse de l’eau au même instant que s’y découpe la masse opaque du bateau. Les vagues s’enroulent déjà autour de ses courbes, faisant rouler la bouée d’amarrage. Le bateau repose sur le flanc selon un angle doux. c’est un ligneur de seize mètres avec une carène large et la cabine de timonerie installée à la proue. Sur la muraille bâbord qui fait face à la côte s’inscrivent une poignée de lettres sombres. « Gueuse » L’eau pourlèche, ravine, et le bateau ne tardera pas à ballotter. Le père dépose ses seaux dans les premières vagues avant d’agripper l’échelle du plat-bord. Le fils se déleste à son tour, précipitamment. La mer s’échoue déjà autour des bottes, de plus en plus haut à chaque reflux, mais la silhouette imposante du bateau les protège de l’écume. L’eau tient le havre par la gorge. La marée viendra rapidement. Les seaux ruisselants sont halés à la gaffe par le père.

Le fils les accompagne à bout de bras. La carène est quasiment immergée lorsqu’à son tour, le fils se hisse à bord. La ligne des brisants chavire de l’autre côté, éclate sur la coque en gerbes blêmes. Le père a rejoint l’abri de la timonerie. Pour l’instant, le fils entasse les seaux dans le parc de la poupe et s’agrippe au taquet en prévision des secousses. Le bélier des brisants frappe. Les embruns jaillissent. Sur son lit de sable, le bateau remue. Quelques minutes de caresses mouvementées et les déferlantes délaissent la croupe de la Gueuse. La mer caracole vers la côte, mène l’assaut d’un continent entier. Le renflement de l’eau s’adoucit. La bouée cliquette docilement sur sa chaîne, vient buter parfois contre la coque. Le bateau se redresse lentement sous un ciel aux reflets de graphite. La carène racle le fond à plusieurs reprises. Puis vient une secousse vibrante et, enfin, la Gueuse est à flot. La quille effleure le havre d’un dernier coup, plus adouci. Tendre comme un adieu.Le fils reprend pied sur le pont et s’arcboute à l’arrière pour arracher l’ancre au sable fin de la baie. Entraîné par le courant, le navire évite en un arc court et manque de s’échouer à nouveau, girant d’un côté puis de l’autre autour de la bouée d’amarrage. Le fils esquisse l’ombre d’un rictus et s’imagine tout à coup la Gueuse en jument rétive, tiraillant sur son licol. Le fils n’est jamais monté à cheval. Il se figure que, d’une certaine manière, il appartient à la mer et qu’il ne montera sans doute jamais. Des lumières clignotantes éclosent sous la timonerie, gravent d’étranges reflets sur le ciré du père. Le moteur crache bruyamment, puis démarre à la seconde reprise. La machinerie souffle, graillonne, et les pistons s’activent enfin, quatrecents chevaux-vapeur, un rythme toussotant. Le cœur mécanique s’embraye, se conjugue au fracas de la mer. Deux martèlements, mariés quelque part entre l’eau et le ciel. Le fils plisse les yeux sous le crachin tiède, contourne les bacs à palangres et se dirige lentement vers la proue.

À demi penché par-dessus le plat-bord, il triture la lourde manille de la ligne d’amarrage, dernier obstacle au départ. Le bateau tangue. La chaîne chuinte et se tend brusquement. Le fils gesticule et jure sous sa capuche dégoulinante, tire davantage pour avoir du mou. Pour peu, la manille lui aurait broyé les doigts. Il ne serait pas le premier. Le père finit par enclencher le tiller. La percussion familière du moteur bat la mesure des heures à venir, du pétrole et des secondes englouties. La Gueuse accélère lentement, épouse la cadence des remous. L’étrave fend les vagues à la sortie du havre.

Autour, le monde est vaste et indistinct, d’un gris infini qui pâlit à vue. Le vent fouette le visage du fils. Le jour ne tardera plus. Le fils inspire l’air du large, noyé dans son abondance. contemple tour à tour les lumières de la côte et l’esquisse en clair-obscur de ses mains délavées. Blotti dans les bacs, l’acier des hameçons patiente, sur des kilomètres enroulés. Le fils crache. Son regard se pose sur la nuque du père, sertie du halo de la timonerie. Il devine l’extase qui s’agite en dessous.

Le sommeil attendra.

Toujours se méfier de la vague. À la proue, la mer enfle d’un rythme que l’on pourrait croire docile, mais à la poupe, les embruns pulvérisés explosent. L’air s’imbibe de blancheurs et de sel. Les mains déchirées du fils explorent, parcourent le contenu visqueux des seaux. Les maquereaux découpés y décongèlent, le dévisagent de leurs yeux morts. Les regards se voilent rapidement, racontent la fuite de la fraîcheur. Lorsqu’ils iront au fond, cette nuit, il faudra un poisson franchement affamé pour venir y goûter. Il faudra en acheter, encore, s’ils ne remontent pas d’autres appâts. Le fils fait sauter l’écoutille de l’une des cales à poissons pour y entreposer les seaux. Il se penche ensuite pour démarrer la machine à glace. La Gueuse est archaïque à bien des égards. L’équipement de la timonerie est vieillissant, à la limite de la vétusté, et le reste ne vaut guère mieux. À son bord,

la machine à glace rutilante fait office de pièce rapportée.

Le père la soumet à une inspection régulière et un nettoyage quotidien. Tant que tournent ses cylindres et son tube ronron nant, ils peuvent passer des jours en mer sans gâter la pêche. Surtout, tant que la glace s’entasse dans le froid des cales, le père peut éviter le port et les hommes et la terre immobile. Se soucier seulement de l’écume et des remous

abyssaux.

Le bateau file maintenant face au vent. La bruine a cessé. Au-delà du sillon scintillant que la Gueuse trace sur son passage, l’aube dévore ce qu’il reste des côtes, un lambeau sombre inondé de lumière. Lorsque la mer se cabre, il arrive au fils d’y plonger les yeux par mégarde. Sa rétine abrite déjà des essaims de taches noires, et pourtant il juge l’obscure grouillance préférable à la contemplation de la timonerie.

De ce qui frémit en dessous, en attendant son heure. Ils chercheront d’abord le sable, c’est la coutume. Le fils renâcle et s’affaire, prépare la drague pour la mise à l’eau.

Ses doigts crochètent le petit filet, vérifient l’armature humide, s’assurent qu’elle se dépliera bien au fond. Pour qui ne saurait pas lire l’eau, rien ne différencierait cette étendue-ci du reste de la mer. Néanmoins, le bateau décélère. en dessous, les dunes englouties. Les jungles de varech qui ondulent. Le fils détache la drague, qui s’écrase disgracieusement à la surface des flots. Il n’y a pas plus de cinq mètres de fond. La Gueuse accélère, tiraille comme une bête de somme.

Si petite soitelle, le fils n’aime pas s’imaginer ce qui se passe en bas, lorsque la drague racle le sable. Les routes, les blessures que cela doit tailler. comment, jour après jour, ils arrachent, labourent et grignotent les rognures. comment des milliers d’autres hommes en font autant, et bien pire. Le tambour du moteur accélère. Le père fait cap au nord tandis que derrière, la drague remonte. Le fils hisse et crache et sue, et le filet ruisselant apparaît, débordant d’algues et de destruction.Une masse argentée se tortille au fond, capturant parfois l’éclat du soleil levant. La boule de lançons frétille. Des centaines de flancs fourmillants comme une pelote d’anguilles. La Gueuse atteint sa vitesse de croisière, tranche au travers de la marée telle une lame épaisse. Le pont s’agite et tangue. Le vent fouette le fils qui nettoie la drague après avoir mis les lançons gigotants dans les viviers. Il a compté environ trois cents poissons-appâts, de quoi faire un quart des lignes de nuit, ou la moitié s’ils n’en mettent qu’un seul par hameçon. Deux heures les séparent encore de leur destination et des eaux agitées du raz qu’ils vont pêcher de jour. Le fils se redresse et s’étire, couvert de débris d’algues et de gravier. Au large, le soleil levant dévoile prudemment l’anatomie vibrante de la mer, les bouchons de brume qui dérivent, qui se confondraient avec les nuages si leurs contours étaient plus sombres. Sous la timonerie, le père guide le gouvernail en silence, chevauche la fin de marée, le regard vissé aux roulis. Autour, les lumières et les jauges voudraient lui parler du bateau. c’est tout juste s’il leur accorde une œillade occasionnelle. Il n’a pas besoin d’eux pour entendre. Leur cap croise parfois celui d’autres bateaux, taches de couleurs indistinctes sur la toile grise de la mer. ce sont des pêcheurs pour la plupart, affairés à la pose ou à la relève des casiers.

Ici, on préfère le coquillage et le homard à l’usure de la ligne et de l’hameçon. Pourtant, même dans le renoncement, il n’y pas de répit pour le fretin. D’autres navires et d’autres marins venus d’ailleurs se chargent du sort des poissons qui restent. Le temps s’écoule en variations élastiques, long et tranquille comme le rythme des vagues. Le père tient le cap. À la poupe, de gestes sûrs mille fois répétés, le fils prépare deux lignes et les leurres qui viendront les décorer. Les amorces souples se dandinent, hérissées de barbillons. À l’approche du raz, la mer forcit. La Gueuse pointe du nez, de plus en plus. Le fils fléchit davantage sur ses jambes pour amortir tandis que le fond remonte, vient comprimer l’onde en un courant sauvage. D’autres esquifs sont déjà sur place, à peine une poignée de petits navires qui cahotent au loin sur la houle. Ils ne seront guère plus nombreux d’ici quelques heures.

Peu d’hommes affrontent le raz en cette saison. L’écume se déverse depuis le grand large, vient s’enrouler autour de la côte en un flux furieux. En dessous, le courant est d’une puissance inimaginable. c’est ici le terrain de chasse du poisson et du pêcheur. L’eau y est dangereuse et imprévisible, et cela empire avec les grandes marées. Des creux tranchants de deux, trois, parfois même quatre mètres, qui peuvent chavirer un ligneur comme la Gueuse si elle les reçoit par le côté. Renverser d’un seul coup, récurer hommes et hameçons et envoyer tout ça par le fond. Le fils se campe et affixe les poids aux lignes de traîne, trois kilogrammes de plomb chacune. Des poids striés par les marques de la boîte de conserve dans laquelle ils ont été coulés. Le premier plomb est jeté à l’eau au moment où le bateau prend la mesure du raz pour de bon. Cent mètres de filin suivent, se déroulent depuis leur bac comme un long serpent docile.

Six leurres partent à l’eau à la chaîne. La cadence du moteur retombe. Le père manœuvre la Gueuse pour que le raz fasse l’essentiel du travail. Agrippé au platbord, à l’angle de la poupe, le fils étreint le filin tendu. Sous la corne épaisse de ses doigts, d’infimes ramifications se dressent à l’affût de la moindre touche. À l’avant, le père a quitté son poste pour scruter le ciel. Ses pupilles virevoltent à la recherche d’un vol. Les premiers arrivés sont les guillemots, les goélands criards viennent juste derrière. Le père les voit plonger à un demi-mille au nord-ouest. La Gueuse se cabre sur les remous et découpe lentement l’écume en direction de la chasse. La houle crémeuse éclate autour de l’étrave, aspergeant le pont et le fils qui a coincé le filin dans le treuil. Sa main attentive étreint toujours la ligne et ses vibrations. Le poisson a déjà mordu à l’un des leurres, mais la touche était petite et ne vaut pas le coup d’être remontée. L’approche est tranquille afin de ne pas effrayer le banc, même s’il en faudrait beaucoup dans une eau agitée comme celleci. Des sardines, se figure le fils. En dessous, des maquereaux ou des chinchards. et derrière eux, les chasseurs.Il hésite encore à décrocher une dandine à maquereaux quand la ligne de traîne se cabre brusquement. Le premier vrai poisson vient de passer à l’attaque. Le fils active le treuil, guette la silhouette pâle qui se profile sous la surface. c’est un gros lieu de sept kilos, qui vient batailler contre le platbord. Le fils le gaffe d’un coup sec et le hisse à bord.

Le poisson fuselé se démène et convulse sur le pont. Renverse un bac dans sa furie, la gueule grande ouverte, puis se fige lorsque le couteau du taquet lui passe sur les branchies. Avec douceur, le fils fait glisser le poisson mourant dans le parc. Les parois blanches se strient de giclures écarlates. La queue en triangle frétille faiblement. Une traînée rouge coule entre les bottes du fils et la ligne repart dans le ressac. Le soleil est encore bas. Ils pêcheront de cette manière bien audelà de son zénith.

Le fils souffle en pensant aux existences sauvages qu’il devra abréger entretemps. Sa main retrouve le filin, mais son œil noir s’attarde encore sur le fil du couteau rougi.