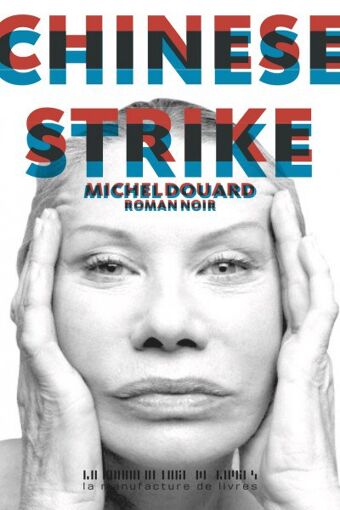

Michel Douard

Chinese Strike

2048, les lois régissant la succession ont changé, la situation socio-économique est épouvantable. Le directeur octogénaire d’une résidence de retraite ultra luxueuse, le « Last Heaven », en a profité pour faire fortune en s’accaparant les biens de ses pensionnaires. Le jour du 1er janvier, son petit univers privilégié bascule et il se trouve confronté à de nombreux problèmes. Un amour de jeunesse surgit du passé avec un fils suspecté de terrorisme pour lui demander son aide. Un gang mafieux a pour projet de l’assassiner pour récupérer l’héritage du fils de la plus grande star mondiale de la chanson. Un flic drogué et névrosé s’est mis en tête de le faire tomber pour ses liens avec des hors-la-loi. Des drones le surveillent sans cesse, et parfois tombent dans son parc… Il va vivre l’enfer pendant vingt-quatre heures, alors que la fête annuelle du « Last Heaven » bat son plein.

Chinese Strike, du nom de la marque de cigarettes phare de ces années 2040, est un authentique roman policier, si ce n’est le contexte futuriste qui n’est là qu’un décor contemporain, comme surexposé. Il n’y a pas de voitures volantes, ni d’épidémies géantes : les seuls éléments d’anticipation sont la chirurgie esthétique encore plus développée qu’en ce début de siècle, les drones utilisés par la police et l’usage de stupéfiants par des octogénaires, la génération des trentenaires ou quadras actuels. Chinese Strike est aussi un roman noir qui dépeint une société reconstruite sur les ruines d’un violent conflit économique des générations.

- téléchargez l’extrait

1

— Bonne année !

Personne ne dit « bonne santé ». Des néocancers se sont déjà déclarés et de nombreux autres se préparent à éclore, comprimés dans leur coquille, hideux comme des reptiles de science-fiction. En ces premières minutes de l’année, les conversations reprennent, et ce ne sont que regrets, angoisses, jérémiades. Karl est inquiet : sa fille, sans emploi, est mariée à un type qui vient de perdre son job à quarante-sept ans. Ils n’ont plus rien. David lève la main.

— Alors là, danger ! J’ai un copain, son fils et sa belle-fille ont fini par débouler chez lui avec les gniards, le style « on n’a que toi, pense à tes petits-enfants ». Fais gaffe, Karl, tu vas te faire déborder.

Karl hausse les épaules, mais paraît encore plus soucieux. Il grimace et lisse ce qui lui reste de cheveux.

Manon est révoltée. Elle rejette tout ça d’un revers de main :

— On ne peut pas laisser les siens dans la misère !

David glousse comme s’il venait d’entendre une bonne plaisanterie.

— Ça ne te coûte rien de dire ça, tu n’as pas d’enfant.

— Enfants ou pas, nous sommes des privilégiés, et notre devoir…

— Moi, je n’ai pas voté les lois, et si les régimes de retraite et d’allocation-chômage ne sont plus qu’un souvenir aujourd’hui, j’y suis pour rien. Notre génération ne se réjouit pas de l’absence de protection sociale, mais elle n’en est pas la seule responsable ! Ce n’est pas à nous de prendre en charge tous les assistés !

Les têtes chauves ou grises dodelinent. Les avis sont partagés. Certains entretiennent encore des membres de leur famille, d’autres les ont abandonnés sans état d’âme, d’autres encore n’ont pas de descendance et clament parfois leur foi en Dieu ou en l’homme. Manon appartient à cette dernière catégorie. Soixante-quatorze ans, cinq opérations de chirurgie esthétique, incorrigible fumeuse de joint, mariée à Michel, maîtresse de maison en ce réveillon et membre de l’une des dernières associations d’entraide encore active et même subventionnée.

— Eh bien moi, j’en nourris quatre dans mon jardin. Je n’ai pas honte de le dire !

Elle relève le menton. Une escadrille d’anges passe. David en a le souffle coupé. Les autres invités vérifient la propreté de leurs chaussures. Et puis, on entend un grand bruit de métal froissé provenant du garage. Sursauts. Tremblote.

Manon a un hurlement du cœur en contradiction avec son discours solidaire.

— Ils ne vont quand même pas essayer de nous dépouiller ce soir ?

— Les volets sont descendus ? s’affole Michel, son mari, en commençant à vérifier, d’abord devant nous, dans le salon, puis filant à l’étage en marmonnant qu’un pan entier de son cerveau s’effondre chaque année.

— Mais ça vient d’en bas ! Descends, imbécile !

— Voilà ce qui arrive !

— On ne va quand même pas se disputer ce soir ? On ne va pas commencer l’année dans les mauvaises vibrations. Ce n’est sans doute que le vent…

David la pointe du doigt.

— Tu t’es remise à l’ecstasy ou quoi?

— Ne nous laissons pas guider par la peur…

Manon tient maintenant ses mains plaquées contre sa poitrine. David explose.

— Je n’ai pas PEUR d’eux, figure-toi, et si je veux, je rentre chez moi ! Je n’ai pas travaillé une vie entière pour me faire dépouiller sans résister !

Ce que vient de dire David n’engage que lui. Les invités baissent à nouveau le nez. Chacun sait que sortir à cette heure équivaut, au mieux, à se retrouver à poil, malgré les forces de police dont les effectifs ont été multipliés par dix au cours de la dernière décennie.

David accuse à nouveau Manon d’un doigt tremblant.

— Je persiste à dire qu’accueillir des paumés dans son jardin est un acte irresponsable. Et je dis aussi qu’il ne faut pas ensuite s’étonner d’avoir des ennuis !

— Mais de toute façon, ce ne sont pas les miens ! Les miens n’essaieraient pas de nous voler !

— Les tiens ? Ce sont les tiens ? David prend ses amis à témoin. Ce sont SES pauvres ! Ça, c’est la meilleure ! Tu m’en prêtes un ?

C’est à ce moment que je décide de quitter le canapé dans lequel j’étais encastré. Je m’approche des deux belligérants et je m’entends leur dire des choses que je ne pense pas. C’est tout moi. Et moi seul sais à quel point je suis hypocrite. Mes mots n’expriment que très rarement mon avis s’il y a le moindre risque qu’ils puissent envenimer une situation. Je pèse chacun d’eux, les enrobe de miel. Parce que la discorde me plonge dans la détresse. Les conflits me terrifient. Les déprimes de mes amis me sapent le moral. J’ai donc développé une belle capacité à réinstaurer la paix ou à réconforter mes congénères. C’est pour mon bien-être que je m’escrime à recréer celui des autres. Et je rassérène pas mal. Mes amis s’accordent sur ce point. J’ai d’ailleurs trop longtemps réservé ce talent d’« harmoniseur » à la sphère privée, avant qu’il n’assure sur le tard ma réussite professionnelle. Ce soir, je reste fidèle à ma réputation. Je réussis à calmer les esprits. Je rappelle que la maison de Manon et Michel est située au cœur d’une résidence sécurisée et qu’aucun signal d’alarme n’a retenti. J’avance surtout le plus solide des arguments : je suis venu avec quatre gardes du corps expérimentés et armés jusqu’aux molaires qui ne feraient qu’une bouchée d’éventuels affamés tentant de s’introduire ici.

Michel, de retour du garage, finit de rassurer tout le monde en annonçant, la respiration sifflante, que ce n’est que l’étagère à outils qu’il a passé l’après-midi à monter qui vient de s’écrouler. Sa femme le sermonne tendrement. David propose de jouer les DJ, peut-être pour faire oublier qu’il vient d’insulter la maîtresse de maison. Les convives font de leur mieux pour se replonger dans une « ambiance réveillon » et un brouhaha adéquat se réinstalle. L’intro lancinante de Dancing with M. D des Stones provoque même l’ondulation de quelques vieux corps. Machinalement, je tâte le petit paquet de coke blotti au fond de ma poche de pantalon. À quatre-vingt-sept ans, je n’ai pas renoncé à tous les plaisirs. Mon cœur réglé comme une horloge me permet ce rituel du 31 décembre. Je ne peux pas en dire autant de mes vertèbres, soudées les unes aux autres par l’arthrose, comme des pièces d’inox sous le calcaire. Je suis tenté de me faire une ligne pour mettre la douleur en sourdine, mais j’y renonce. Nous allons bientôt passer à table, et je tiens à profiter des petits plats orientaux que Manon réussit à merveille.

Je choisis un toast au poulpe épicé, et en relevant la tête, je vois Karl se diriger sur moi tel un missile, sa tête chercheuse fendue d’un sourire en biais.

— Alors ? Les affaires, ça marche ?

— Je ne me plains pas.

Je fais mine de me concentrer sur les minuscules tentacules violacés que je viens de sectionner d’un coup d’incisive toute neuve.

— Tu n’aurais pas deux places libres au sein de ton établissement, par hasard ?

— Tu rigoles ?

— Et pourquoi pas ? Ne sommes-nous pas des pensionnaires à la hauteur, Nathalie et moi ?

Il ne sourit plus. Je secoue la tête :

— La question n’est pas là, Karl.

— Je sais où est la question : le pognon.

— Entre autres. Mais tu sais surtout que je n’accepte pas mes amis. Et ça, c’est une question de principe… Et une question de tranquillité d’esprit vis-à-vis de leurs héritiers que j’ai parfois fait sauter sur mes genoux et que je n’ai aucune envie de spolier.

— Tu n’as jamais fait sauter mes gosses sur tes genoux. Et tu ne spolies personne. Chacun a droit aujourd’hui de faire ce qu’il veut de son patrimoine. C’est la loi. Tu as le droit d’en profiter.

— Tu es gentil. Mais le penses-tu vraiment ?

— Bien sûr.

Je sais qu’il ment. Je sais qu’il m’envie comme les autres d’avoir trouvé le bon filon et qu’il juge mon activité un tantinet immorale. Cependant, il est prêt à s’installer dans ma confortable résidence senior pour éviter de cohabiter avec ses enfants, sans regret de les voir s’asseoir sur une bonne part de leur héritage.

Il revient à la charge :

— Tu pourrais faire une exception, pour nous.

Je remarque une tache brunâtre sur son gros nez mou. Un mélanome ?

— Oh Karl, franchement, est-ce bien le moment de parler de ça ?

— Tu as raison, tu as raison, bien sûr… il agite ses mains mouchetées. Tu as besoin de réfléchir… Nous en reparlerons.

— Qu’est-ce que vous complotez ? chantonne Manon en surgissant derrière nous. On passe à table mes chéris.

Karl s’enfuit. Je le vois chuchoter à l’oreille de sa femme, peut-être un truc du style « c’est sur la bonne voie ».

Manon me prend par le cou.

J’ai eu le tort d’avoir une aventure avec elle, un soir de réveillon justement, il y a longtemps, au nez et à la barbe de Michel, et malgré le demi-siècle écoulé sans que cela ne se reproduise, Manon entretient avec moi chaque année une espèce de jeu libidineux plus ou moins discret qui m’horripile, allant parfois jusqu’à peloter mes vieux testicules par surprise. Ce n’est pas le cas cette fois. Elle est strictement amicale.

— Merci d’avoir détendu l’atmosphère, chéri. Ce David a oublié sa jeunesse, et il n’y a rien de plus triste. Rien de plus triste ! N’ai-je pas raison ?

Je n’ai pas l’intention de prendre parti, bien sûr, et je lui fais simplement claquer une bise sur la joue. Elle claironne le « à taaaaaable ! » que la majorité d’entre nous attend.

Je suis placé entre Marianne et Emma qui rivalisent d’élégance dans des tenues hippies chics d’un autre âge. Les conversations se croisent avec toujours l’album Goats Head soup des Stones en musique d’ambiance. Je songe qu’à l’époque de notre adolescence, quand nous avons découvert ce disque, notre vie ne devait être qu’une courte jouissance. Elle s’éternise aujourd’hui entre angoisse et ennui. Mais ai-je le droit d’être amer en ces jours troublés ? Beaucoup de jeunes en pleine santé, d’hommes et de femmes dans la force de l’âge, arboreraient volontiers nos rides, nos cheveux blancs, nos crânes luisants, nos cous fripés, plutôt que d’avoir à affronter le présent et l’avenir. Non, nous n’avons pas le droit de nous plaindre. Surtout pas moi. Mais sommes-nous si détestables à la fin du compte ? Au moins, aucun de nous n’a quitté le pays, s’obstinant à y vivre ou tenant à y mourir. C’est à mettre à notre crédit, quand on considère que bon nombre des nantis de notre âge se sont expatriés.

Je suis né au début des années soixante, et l’année 2048 vient de commencer.

Bientôt, des éclats de rires me donnent l’illusion que rien n’a changé.

Et après m’être éclipsé quelques minutes pour m’envoyer un peu de mon sucre glace avant le dessert, je suis convaincu qu’il y a des vieux bien pires que nous.

2

Xavier, l’un de mes pensionnaires, vient de mourir. Je commence bien l’année. Il reste au bas mot huit millions sur son compte, et ce n’est que trente pour cent de ce qu’il possédait. J’aimais bien Xavier. Et pas seulement parce qu’il était riche et malade. J’ai passé de bons moments en sa compagnie. Et bien que j’y sois préparé, cela m’a fait un choc quand Mélanie, mon assistante, m’a appris son décès survenu durant cette nuit de réveillon. Je ne le connaissais que depuis six mois, depuis qu’il se savait condamné, mais nous avons eu le temps de nous découvrir quantité de points communs. Nous sommes restés souvent très tard dans la salle de cinéma à commenter de vieux documentaires sur The Clashou The Ramones, et malgré la douleur qui le tenaillait souvent, il parvenait à être drôle. Ces quinze derniers jours, il n’a pas pu quitter son lit, mais j’ai encore passé quelques moments enrichissants, assis à ses côtés. Les êtres humains de cette trempe sont rares. Je ne suis pas fait de ce métal, je ne pense pas posséder un dixième de sa satisfaction d’avoir vécu, être capable de ce paisible renoncement, même à mon âge avancé, mais je crois l’avoir accompagné comme il le méritait. Même si je n’étais pas là lorsqu’il a rendu son dernier souffle. Ces convenances ne comptent pas. En tout cas, je sais qu’elles ne comptaient pas pour lui. Sa deuxième femme est morte deux ans plus tôt et ses trois filles nées d’un premier mariage ne sont venues le visiter qu’une fois, le jour de Noël, persuadées qu’elles n’avaient pas besoin de se décarcasser pour empocher bientôt leur dû. Erreur. Elles vont faire une croix sur la moitié. L’autre me revenant de droit chez le notaire. Assurance-vie et placements divers, biens immobiliers et même collection de guitares : j’en hérite à hauteur de cinquante pour cent le plus légalement du monde. Et dans ce cas de figure, connaissant Xavier et son environnement familial, je n’ai aucun scrupule.

Je m’assieds sur son lit. Son corps a été étendu dans notre chambre mortuaire. Je n’ai pas envie de « le voir une dernière fois », mais l’idée que, lui, est peut-être en train de me regarder en ce moment même, immatériel et flottant, me traverse l’esprit. Alors j’adresse un petit signe amical au plafond. On ne sait jamais. Ses effets personnels traînent encore là. Son écrancom sur sa table de nuit, à côté d’un mouchoir en papier et d’une tablette de comprimés roses, sa robe de chambre pendue à la porte de la salle de bain, un livre et son marque-page. Mon regard s’attarde plus loin, sur ses précieux vinyles classés par ordre alphabétique. Je me promets de les faire transférer au plus vite dans mes appartements. Les trois punaises égoïstes qui forment sa seule famille ne vont pas tarder à débouler, et elles n’entendent rien à la musique, ni aux souvenirs. Je le sais.

Xavier m’a parlé de ses filles. La trentaine, des privilégiées mariées à des vieux pleins de fric, mais cela ne leur suffit pas. Elles ont essayé de dépouiller leur père de son vivant, de l’empêcher de dépenser inutilement des fortunes dans ma résidence médicalisée de luxe, alors qu’il était si simple et naturel de loger chez l’une d’elles, « entouré d’amour » et au potage sans sel. Elles ont essayé, mais Xavier a vu clair dans leur jeu, et dans celui de ses gendres calculette en main. Il a tenu bon. Il savait qu’il n’irait pas loin, mais il ne voulait pas y aller en seconde classe. Pas question. Il a bien vécu, beaucoup travaillé, ne s’est jamais plaint, a élevé trois petits dragons, perdu deux épouses : il considérait qu’il avait gagné le droit de mourir dans des draps de soie et un lit XXL. J’étais cent pour cent de son avis. Ses filles enrageaient. Elles ne se sont venues qu’une fois en six mois, un petit quart d’heure pour vérifier que le cancer faisait bien son boulot. Elles n’ont pas été déçues. À la veille de Noël, Xavier avait déjà tout d’un cadavre. De la fenêtre de mon bureau, je les ai regardées partir. Elles avaient le pas léger ce jour-là. J’ai sifflé « salopes » entre mes dents. À présent, il faut me préparer à les affronter. Ce sera facile. La loi est avec moi, et je prévois même, si j’en ai l’occasion, de m’accorder un peu de plaisir en les tourmentant. Je compte bien jouir de leurs mines déconfites.

J’entends plusieurs véhicules à essence de la police passer en trombe au loin dans la rue.

Xavier est mort. À soixante-dix-neuf ans. Il regrettait sans pleurnicher de ne pas passer le cap des quatre-vingt. Je n’ai pas essayé de lui faire croire qu’il en était capable. Il était impensable qu’il vive jusqu’en juillet, et je le respectais trop pour lui servir les paroles réconfortantes que je réserve au mourant de base. Je n’avais pas besoin de mentir pour le faire sourire.

Une explosion retentit dans le lointain, et immédiatement, une seconde, plus proche, fait vibrer les carreaux.

Xavier est mort. À qui le tour ? Xavier ne me racontera plus le temps où il était batteur dans un groupe de rock avant qu’il ne fasse fortune dans l’import-export. Les tournées foireuses, les galères pitoyables que son talent de conteur rendait si drôles, ça va me manquer. Xavier va me manquer.

Mélanie, mon assistante, entre alors. Elle sursaute en me découvrant et s’excuse.

— Je ne savais pas que vous étiez ici.

— Pas grave.

Comme je me lève, une puissante décharge électrique traverse le bas de mon dos. Je reste plié à quatre-vingt-dix degrés, paralysé, grimaçant.

Mélanie s’alarme.

— Vous devriez tout de même faire quelque chose ! Il y a probablement un traitement ou une intervention à même de vous soulager. Je ne comprends pas que vous soyez aussi négligent avec votre santé !

Elle dodeline, sourcils froncés, sincèrement préoccupée. Elle n’est pas fatiguée de prendre soin de son patron.

— Enfin, c’est vrai quoi, nous avons les meilleurs médecins sous la main et vous n’en profitez pas…

Elle amorce un geste pour m’aider. Je l’arrête de la main sans pouvoir dire un mot. Par petits mouvements prudents, sous son regard réprobateur, je teste ma capacité à me redresser sans m’évanouir. Je finis par y parvenir, le front en sueur.

— Quand je serai mort, promettez-moi une chose, Mélanie…

— Mais vous n’allez pas mourir ! Ne parlez pas de ça !

Elle ne me laisse pas la possibilité de mourir. Ni maintenant, ni plus tard. C’est inconcevable. À cause ou grâce à moi, elle a passé sa jeunesse entourée de vieillards exigeants, s’est donnée corps et âme à la réussite de ma petite entreprise, et avec plus de quarante ans au compteur, elle ne semble rien regretter. Ni le célibat, ni l’absence d’enfant. Elle vient de se faire remodeler la poitrine et je me demande bien pour qui. Il n’y a, à ma connaissance, personne d’autre que moi dans sa vie, et elle ne sort jamais d’ici. Elle est jolie. Assez forte, mais si jolie. Les traits fins, une bouche aux lèvres bien pleines et de bonnes fesses bien fermes. Je le sais pour les lui claquer parfois, comme je le ferais à ma propre fille, si j’en avais une.

— Mélanie, quand je serai mort, promettez-moi d’exposer ma colonne vertébrale dans le hall d’entrée, assortie du commentaire suivant : « Avant de vous plaindre de votre dos, jetez un œil à celui-ci ».

— Vous êtes bête !

Une sirène de flic hurle à nouveau.

Mélanie se précipite à la fenêtre, par pur réflexe, car nos murs d’enceinte sont bien trop hauts pour que l’on aperçoive quoi que ce soit au-dehors.

— Ils ont parlé d’une émeute place Steve Jobs. Une émeute, un 1er janvier ! Il n’y a plus de trêve, hein ? Ils ne nous laissent plus de repos. Je suis heureuse d’habiter ici, si heureuse de ne pas avoir à sortir.

—Faites-moi penser à demander un devis pour l’installation de l’une de ces insonorisations dernier cri, Mélanie.

— Mettre la violence en sourdine ne l’empêchera pas d’exploser pour de bon. Un jour, elle débordera partout, embrasera ce pays, vous verrez.

— Logique, les gens n’ont rien à manger.

— Bien sûr qu’ils mangent ! Sinon ils n’auraient pas la force de jeter des cailloux, de fracturer des portes, de faire exploser leurs bombes, que sais-je encore !

— Ils mangent de la merde, et ils n’ont aucun divertissement en perspective.

Mélanie avance le menton pour me mettre au défi de continuer :

— Vous n’allez pas recommencer ?

— C’est moi le patron, et je tiens tous les discours paradoxaux que je veux.

— « Paradoxal », c’est ça que j’inscrirai, mais sous votre crâne, à l’abri d’un globe de verre.

— Vous ferez de moi ce que vous voudrez, Mélanie. Mais avant que vous ne disposiez de mes vieux os à votre guise, je vais boire un verre avec mes pensionnaires les plus puissants, comme chaque nouvel an.

Elle porte la main à son oreille.

— C’est un drone que l’on entend ?

Deux sifflements. Je les reconnais immédiatement. Il s’agit de deux drones de la police anti-émeute. Et avant que je n’aie le temps de répondre à Mélanie, les deux engins fuselés d’un noir mat sont passés au ras de notre terrasse et filent dans l’encadrement de la fenêtre vers le sud de la ville.

— Ces voyous vont en prendre plein la gueule ! laisse échapper mon assistante, avant de me prier de l’excuser pour son langage.

Je lui confie que le fond de son propos me dérange bien davantage que sa forme. Elle me réplique que, compte tenu de la position que j’occupe, elle a du mal à comprendre. La compassion que je semble éprouver envers ces sauvages, ou même l’intérêt que je peux leur accorder, ne serait-ce que quelques secondes au détour de nos conversations, dépasse son entendement. Est-ce que je tiens ces propos quasi-anarchistes pour l’asticoter ? Il y a sans doute de cela, non ? Mélanie n’alimente pas davantage le débat et s’affaire à réunir les effets personnels de Xavier dans l’une des élégantes boîtes gainées de cuir noir que nous sortons à l’occasion d’un décès. Elle bougonne qu’avec notre fête annuelle qui commence dans quelques heures, elle n’a pas le temps de me faire entendre raison.

En fait, je suis bien en peine de dire ce que je pense de la vie que nous vivons. Je ne parviens pas à me faire une opinion bien tranchée. Je n’ai de toute façon qu’à la fermer. J’ai déchiré ma carte d’électeur en 2017, et je profite grassement d’une situation socio-économique désastreuse et de conflits générationnels qui ne font qu’empirer. J’en profite en faisant tout pour oublier ce monde extérieur. J’en profite, mais je ne vole pas mon argent. Mélanie me le répète souvent, dès qu’elle sent poindre mes états d’âme. Est-ce que je ne me donne pas à cent pour cent pour le confort physique et moral de mes pensionnaires ? Notre Last Heaven est-il hors la loi ? N’ai-je pas eu une merveilleuse idée, au contraire ? Ah heureusement que Mélanie est à mes côtés pour me remettre les idées en place !

Une nouvelle explosion. Nous nous retrouvons tous les deux devant la fenêtre. Une colonne de fumée noire monte au loin dans le ciel, plusieurs drones survolent une zone que j’estime à environ cinq kilomètres au sud, et une sirène hurle à nouveau dans la rue la plus proche. Ce n’est décidément pas le jour pour une promenade.

Le visage de Mélanie est triste à présent.

— Le pire, c’est que je n’ai même plus peur, vous vous rendez compte ? Je n’ai plus peur. J’en ai juste assez. Je rêve de défoncer ces salauds qui nous empêchent de vivre en paix et qui n’hésitent pas à tuer des policiers.

Mon écrancom vibre. C’est Matéo, notre portier en chef, ou plutôt notre « directeur des enceintes » comme se plaît à le qualifier Mélanie. Matéo est un croisement de chien et d’homme, aussi violent que fidèle. Une masse de muscle, une mâchoire carrée d’acteur américain des années soixante et une petite moustache noire mal taillée qui sied si peu au personnage que l’on dirait un postiche collé sous son nez. Matéo est d’une humeur de dogue, comme à l’accoutumée.

— Quelqu’un vous demande à l’entrée principale.

— Quelqu’un ?

— Une pouilleuse. Avec un gamin.

— Qu’est-ce qu’elle veut ?

— Vous parler. Elle dit qu’elle vous connaît. J’appelle la sécurité ? Elle veut pas bouger de là.

— Quel âge ?

— Le vôtre. Peut-être plus jeune. J’appelle la sécurité ?

—J’arrive.

Mélanie m’interroge du regard après que j’ai replacé mon écrancom dans la poche de ma chemise. Je lui demande de se concentrer sur son travail, de ranger les affaires de Xavier et de vite faire emporter ses précieux disques dans mon appartement.

— Ça, en revanche, c’est du vol me dit-elle sur un ton de reproche.

Je ricane.

Dans le couloir, une porte de chambre s’entrouvre sur mon passage.

Violaine, soixante-seize ans, paniquée, les cheveux en bataille, surgit et tente de m’intercepter.

— Vous avez vu ? Vous avez entendu ? Une explosion, hein ? Ça recommence !

Je l’évite tel le rugby-fighter fonçant vers l’essai, puis me retourne pour lui afficher mon sourire le plus rassurant et lui crier en m’éloignant à grands pas silencieux sur l’épaisse moquette :

— Comme d’habitude Violaine. Ni plus, ni moins. Et ici, nous sommes en sécurité ! Je reviens boire le champagne, je reviens tout de suite !

Elle marmonne quelque chose à propos du fait qu’on ne peut jamais me parler plus de trois secondes.

Je croise ensuite Patrick qui gravit l’escalier, de retour de sa promenade matinale mollassonne, tenant à deux mains un ventre de chien noyé. Lui, je ne prends pas la peine de le feinter, il n’est pas de taille à me bloquer.

— Pourquoi ne pas prendre l’ascenseur, Patrick ? Vous allez finir par y rester dans cet escalier !

À sa hauteur, le déplacement d’air me fait tordre le nez. Il sent la pisse. Ce Patrick, dans le style pas net, c’est le champion. Mais nous tous, sans aller jusqu’à sentir l’urine de bon matin, nous n’avons plus la même odeur qu’avant. Nous tous, moi y compris, même si Mélanie m’affirme le contraire, sentons le vieux. On ne se sent pas vraiment soi-même. En tout cas pas cette odeur bien particulière. Alors je demande souvent à Mélanie, quand nous travaillons côte à côte, si je dégage ces émanations qui m’indisposent chez les autres. Elle me ment alors, par pitié ou respect de la hiérarchie. Je ne suis pourtant pas différent de mes aïeux. J’ai senti cette odeur s’installer sur eux. Et inutile de résister, je suis bien placé pour en être convaincu. L’argent, le confort ou les esthéticiennes ne peuvent rien contre cette douce puanteur. Passé un certain âge, aucun onguent, aucun parfum coûteux ne masque bien longtemps le pourrissement naturel. Il n’y a qu’à passer l’après-midi dans notre salle de réception, au milieu d’une centaine de fêtards du troisième âge pour en être convaincu. Les vieux puent. Mélanie pousse des cris d’orfraie quand j’expose cette vérité, mais elle n’est pas honnête, elle ne peut pas s’y être habituée. Moi, à bientôt quatre-vingt-huit ans, je n’y arrive pas.

Un soleil hivernal inonde la large et longue allée bordée de palmiers qui relie le portail à l’entrée de notre bâtiment principal, et la température avoisine les dix-sept degrés. Un mois de janvier comme on les aime. Je marche aussi rapidement que me le permet mon dos. Un peu de marche est le seul exercice auquel je m’astreigne. Je m’interdis de monter dans une navette ou d’emprunter un ascenseur. Au sein du Last Heaven, je fais tout à pied. Je note au passage que les haies n’ont pas été taillées comme je l’ai demandé.

Au loin, je vois Matéo, mon portier en chef, les poings sur les hanches, planté face à un petit attroupement qui s’est formé devant notre grille. Des hommes, jeunes, entre deux âges, et puis quelques femmes. Tous sont maigres, gris. Un adolescent aux cheveux noirs tombant sur les épaules et à la peau grêlée de boutons attire mon attention tant il a l’air hébété.

Et puis je la découvre aux côtés de ce gamin.

Elle.

Je la retrouve immédiatement sous les rides. Près de soixante-dix ans après.

Je fais ouvrir la grille d’un geste, avec la sensation que mon cœur est à l’étroit dans ma poitrine.

3

Anthony Obelstruder marche vite, mais à petits pas. Ses grosses fesses ballottent étrangement de haut en bas. En ce premier jour de l’année, il a revêtu ses vêtements les plus modestes et les plus usés pour ne pas éveiller la convoitise des habitants de ce quartier déshérité : un pantalon de survêtement qu’il n’a pas porté depuis dix ans et qui moule à présent les deux jambons qui ont remplacé ses cuisses, et une canadienne marron retrouvée à la cave et qui empeste le moisi. Mais ces précautions vestimentaires seraient vaines sans le garde du corps qui l’escorte. Anthony Obelstruder est conscient de ne pas faire illusion, de ne pas avoir l’air assez misérable, ni assez affûté pour évoluer dans les parages. Anthony Obelstruder sait que s’il était seul, il se ferait à coup sûr dépouiller, peut-être tuer.

La population locale a l’étonnement agressif. On le pointe du doigt. On le considère comme un touriste fou. Le quartier n’a rien de touristique. On lui a déjà demandé quelle était sa pointure et on a sifflé sur son passage. Alors Anthony ne perd pas de vue la nuque du garde du corps qu’on a envoyé à sa rencontre. Il le suit comme on suit son guide dans la forêt amazonienne. L’homme est petit et sec, la quarantaine. Il avance tel le roi du monde, sans crainte, les mains dans les poches d’une veste en daim à franges, sans jamais se retourner sur Anthony qui peine à le suivre, mais qui est cependant bien déterminé à ne pas se laisser distancer. S’il s’écoutait, il tiendrait même le garde du corps par un pan de sa veste. Et ce n’est pas par peur de perdre la vie. Anthony n’a qu’une peur : rater son coup et sa mort. Anthony est venu pour que son ennemi crève. Qu’il crève vite. Et pour que cette vieille ordure d’ennemi crève, Anthony a dû se déplacer pour rencontrer le professionnel capable de le tuer. On ne s’aventure dans cette zone dangereuse qu’animé de mauvaises intentions, ou d’indicibles souffrances. Anthony Obelstruder conjugue les deux. C’est un profond désespoir et une haine hystérique qui l’ont poussé entre ces immenses cubes de béton et de verre cassé. Son désespoir de ne pas avoir été aimé d’une mère sublime, et sa haine envers le vieux salaud qui lui a tout volé : les instants qu’il aurait pu enfin vivre avec elle, et la quasi-totalité de son héritage.

Anthony pense à sa mère et ses mâchoires se serrent et il doit soudain se retenir de pleurer. Sa mère était Wanda White. Elle n’a jamais été « maman », mais Wanda White, la reine sans frontière des dancefloors, la chanteuse la plus aimée du pays, qui n’a pas assez aimé Anthony. Elle n’a jamais révélé l’existence de son fils unique, n’a jamais souhaité répondre à aucune question à son sujet, soucieuse de garder intacte son image de sex symbol. Durant l’enfance et l’adolescence d’Anthony, elle était en permanence au top des charts et faisait quatre fois le tour du globe chaque année. Jamais elle ne l’a mis dans ses bagages. Il l’attendait, d’abord en se goinfrant de bonbons, puis plus tard de drogues, en écoutant les chansons de « maman » en boucle. À son retour, il était un chien frétillant derrière la porte, mais ne récoltait qu’une vague caresse dans les cheveux. Sa star de mère ne le haïssait pas, ne le méprisait pas, elle n’en avait simplement rien à faire de lui, et n’en éprouvait aucune mauvaise conscience. Il ne manquait de rien, sauf d’elle. Toujours légère, drôle, irrésistible, elle était très occupée, par les enregistrements et les interviews, par les tournées et les fêtes. Il a été un enfant insignifiant, sans charme et sans disposition artistique, un adolescent terne, et il demeure tout cela devenu adulte. Anthony a tenté en vain d’attirer l’attention de sa « maman » diva jusqu’à la mort de celle-ci, deux ans auparavant, dans le lit surdimensionné d’un palace pour retraités au nom ridicule et pompeux, qu’il ne peut désormais prononcer que dans un cri de rage strident. Car plutôt que de jouir enfin de la compagnie de son fils, c’est au Last Heaven que Wanda White a choisi de s’installer pour continuer à craquer son fric, après qu’une première attaque cérébrale l’ait terrassée en plein show, sur la scène du Nippon Budokan de Tokyo. Pour sa convalescence, elle a loué une suite dans cette fameuse résidence de luxe, dans la résidence de ce vieux pourri. Puis, prenant peu à peu conscience qu’elle chantait beaucoup moins bien depuis qu’elle était affligée d’une paralysie faciale, elle a décidé d’y séjourner pour toujours. À la veille de la deuxième attaque qui devait l’emporter, elle ne tarissait toujours pas d’éloges sur la qualité de vie offerte par cette maison de retraite dorée et sur le « vieux shhhalaud formidable » qui la dirigeait. Ce vieux salaud formidable a hérité, avec un naturel confondant, de quatre-vingt-dix pour cent des biens de « maman ». La chanteuse a laissé à son fils une maison haut de gamme, celle dans laquelle il habitait déjà et où il a toujours habité, et 800 000 billets placés. C’est suffisant pour vivre très décemment, pas assez pour réparer. Le vieux salaud formidable a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase émotionnel d’Anthony, et ce vieux salaud formidable doit vite crever.

À trente et un ans, Anthony a découragé cinq psychiatres, dépensé une fortune en drogues, alcool et prostitués, suivi trois cures de sommeil et quatre de désintoxication boulimique, sans parvenir un seul instant à se sentir mieux. Entouré de parasites, il n’a fait que déconner. Il va bientôt être sur la paille. Il ne reste plus que 80 000 du pactole et la maison est déjà la proie des huissiers. 80 000 seulement. Insuffisant pour que le vieux salaud formidable crève. Anthony le sait. Le tueur, ce Éric dont on lui a vanté l’efficacité, jugerait la somme ridicule en comparaison des risques encourus pour exécuter un tel contrat. C’est pour ça qu’Anthony s’est déplacé lui-même en territoire hostile : pour que le vieux salaud formidable crève quand même.

Qu’il crève, crève, crève. Anthony ne risque pas sa vie ici, il vient l’offrir. Pour s’assurer que le vieux salaud crève avant lui. Il a tout prévu. Il a fait tomber une boule à son notaire et il a arrosé son entourage, surtout Jacques, le junky stupide qui l’a mis en relation avec le tueur. Anthony se répète « ça va marcher, ils ne peuvent pas savoir que ce vieux salaud a déjà hérité de presque tout, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher… », sans quitter des yeux la nuque de son garde du corps.

Maintenant, les quolibets grossiers fusent sur leur passage. Des gens maigres traitent Anthony de truie. Des enfants crachent sur lui. Quelques cailloux volent aussi, mais pas longtemps. Car le garde du corps ne le tolère pas. Il stoppe net, braque des yeux de rat sur les adolescents hirsutes qui se sont rendus coupables de l’agression. Et les caillasseurs s’éparpillent. Anthony Obelstruder n’a pas peur. C’est le désespoir et la haine qui emplissent sa poitrine grasse.

Devant un hall d’entrée, ou plutôt devant l’un des trous qui s’ouvre dans le flanc d’un long immeuble, deux hommes montent la garde, dos appuyé au mur, joint aux lèvres, fusil d’assaut en bandoulière. Anthony et son guide entrent, frôlant les canons noirs sans que les gardes n’émergent de leur apathie. Ils montent à pied jusqu’au cinquième et dernier étage à un rythme soutenu. Anthony parvient en nage devant un couloir étroit qui semble sans fin et qui compte une porte tous les cinq ou six mètres. Devant la première, deux autres sentinelles armées sont avachies. Le guide frappe à cette porte, une fois, du plat de la main, fait volte-face et laisse Anthony seul.

La porte s’ouvre sur une fille filiforme aux longs cheveux roux et raides, aux yeux en tête d’épingle. Elle porte un short pailleté jaune qui bâille à l’entrecuisse et une chemisette orange ouverte sur des seins qu’Anthony juge trop petits. La fille s’efface pour le laisser entrer. Elle pouffe derrière lui. Un type tout juste sorti de l’adolescence, tondu et torse nu, dont la moustache naissante ne suffit pas à dissimuler un horrible bec-de-lièvre, le fouille sommairement en tordant le nez, avant de le pousser devant lui dans une pièce, puis dans une autre, et puis dans une autre encore : une enfilade interminable de salons immenses, couloirs, chambres, salles de bain, occupées par des hommes jouant aux cartes, des enfants endormis, des gens dansant, des caisses de composants électroniques, des paquets de plastique transparents remplis de poudre, des roues de voiture, des armes dans leurs râteliers ou posées en vrac sur le sol. Anthony comprend que les cloisons de l’étage ont été abattues pour former un seul et étrange appartement. Après avoir marché ainsi trois ou quatre cents mètres, il est fouillé une dernière fois par un rasta blond aux yeux injectés de sang avant d’être introduit dans une longue pièce immense. Des stores noirs occultent toutes les fenêtres, le plafond est bas, des tubes de néon assènent un éclairage cru. Ce « salon » a tout d’un parking souterrain. Anthony se retrouve enfin face à son hôte, un jeune homme auquel il ne donne pas vingt ans. Celui-ci est vêtu d’une combinaison de toile noire. Il a les cheveux aussi blancs que ceux d’un albinos, qui tombent en boucles sur ses épaules. Il est assis au ras du sol, sur un prie-Dieu, et tient un tube chromé contre sa poitrine, comme un sceptre design. C’est donc lui, Éric. Anthony est frappé par le contraste entre cette mise en scène ridicule et la beauté dérangeante du garçon. Une dizaine d’hommes armés l’entourent, debout contre le mur, assis dans des canapés ou en tailleur sur la moquette, ainsi que des filles, beaucoup de filles. Elles rient en découvrant l’arrivant, se moquent de lui en faisant mine d’être séduites, lui envoient des baisers en se contorsionnant, mais Anthony ne leur prête aucune attention. Il n’a d’yeux que pour le jeune homme. On lui a dit qu’il était beau, mais c’est bien plus que ça. Quand on compare quelqu’un à une statue antique, on exagère toujours. C’est que l’on n’a pas vu ce type auparavant, songe Anthony. Éric est une statue antique, parfaite et froide. Et puis il se lève, devenu gracieux et agressif comme une pop star, fait un pas vers son visiteur – les ricanements des filles et des gardes cessent – et il parle avec un accent hachant les syllabes qu’Anthony identifie comme probablement originaire de l’ancienne Hollande. C’est probablement Erik, plutôt qu’Éric.

— Tu as trop chaud dans ta veste, enlève-la.

— Je m’appelle Anthony Obel…

— Je me fous de ton nom, gros bonhomme. Seul l’argent m’intéresse en ce monde, d’où qu’il vienne, d’un voyou, d’un policier, d’un militaire ou d’un gros bonhomme comme toi… Seul l’argent et ma grande Famille ajoute-t-il en embrassant les gens présents dans la pièce d’un mouvement circulaire du bras Pour moi, tu seras « Gros Bonhomme ». Enlève ta veste. Avec un tel embonpoint, tu dois transpirer.

Toute l’assemblée ricane à nouveau. C’est vrai qu’Anthony a chaud. Il sent la sueur s’écouler dans les plis gras qui bordent ses aisselles, mais c’est de colère et de honte que son visage s’empourpre. Une fille blonde au sourire niais vient lui prendre sa canadienne des mains, et sans vergogne, en fouille les poches devant lui. Une jolie brune aux cheveux courts crache sur ses chaussures.

— Jacques m’a dit… tente Anthony Obelstruder.

— Ton Jacques est un gros minable, et je n’ai pas besoin de savoir ce qu’il t’a dit. Je te reçois parce que Jacques est aussi un gros client. Gros, gros, gros… Au sens propre comme au figuré. C’est à croire qu’il connaît tous les camés friqués de la planète. À moi, il m’a dit que tu avais de l’argent et ce niveau d’information me suffit. Je ne pense qu’à l’argent, je te le rappelle.

Le jeune homme tapote sa tempe du bout de son sceptre métallique avec un sourire qu’Anthony trouve bouleversant de sauvagerie. Du coup, il balbutie quand même :

— Je peux te donner…

— Fais le virement. Ensuite, on parle.

Par le col de sa chemise, Anthony extrait avec difficulté l’écrancom qu’il garde en permanence suspendu à son cou et l’approche de ses yeux. L’appareil se met en fonction. Le jeune homme, sans cesser de l’observer avec amusement, désigne théâtralement du plat de la main un vieux monsieur qu’Anthony n’avait pas remarqué, assis sur une chaise à une dizaine de mètres de lui. L’homme n’a que la peau sur les os, des cheveux blancs et longs plaqués en arrière, et porte un costume sombre impeccable. Il fait un signe de tête à Erik, lui confirmant le virement.

— Combien Herbert ?

— 80 000, dit le vieux d’une voix éraillée et un peu traînante.

— Merci Herbert.

— Quand vas-tu le tuer ?

— Je ne le tuerai pas, fait Erik en inspectant ses ongles.

— Pourquoi ? Je t’ai payé l’acompte.

— Je garde l’acompte, mais je ne le tuerai pas. Je ne sais pas pourquoi tu veux sa mort, et je m’en fous, je ne chercherai pas à le savoir. C’est la règle. Ce que je sais néanmoins, c’est que ton homme ne sort jamais et qu’il est mieux protégé qu’un ponte de la Fédération : des vigiles, des flics à la patte graissée, des murailles, des chiens, des systèmes d’alarme, des pièges… Et beaucoup de problèmes en perspective pour qui le tue et se fait prendre. Sa mort est hors de prix. Tu pourrais me proposer dix fois le montant de ton acompte que je ne m’y risquerais pas.

— Tu auras beaucoup plus. Plus que tu n’imagines. Ce que je te promets est colossal, mais tu l’auras plus tard, quand ce sera fait.

Le jeune homme éclate d’un rire chantant, et toute l’assemblée en fait autant, avec plus ou moins d’élégance.

— Plus tard, hein ? dit-il en faisant encore un pas vers Anthony. Vire-moi ton pactole tout de suite, plutôt que d’insulter mon intelligence.

— Non, car tu viens de me prouver que je ne peux pas avoir confiance. Je veux être sûr que tu feras bien le travail pour lequel je te paie.

Erik secoue la tête, avec une moue désolée.

— Pourquoi ne rentres-tu pas dignement chez toi, sans me traiter de voleur ? dit-il en feignant de supplier Anthony. Pourquoi n’attends-tu pas patiemment que cet homme meure ? Ça ne devrait pas tarder, c’est un vieillard. Réfléchis, tu viens de perdre 80 000, tu veux perdre la vie pour le même prix ?

— Tu me tueras, mais tu tueras le vieux fumier aussi.

— Ah oui ?

Le jeune homme ouvre tout grand ses yeux pâles qui oscillent entre curiosité et moquerie.

— Tu m’obligeras à assassiner quelqu’un une fois que tu seras raide mort ? Tu viendras me hanter, Gros Bonhomme ?

— Je suis le fils unique de Wanda White.

—…

Et Erik le laisse continuer, car même s’il ne voit pas le rapport, il est étonné que cette salope sculpturale de Wanda White ait pu donner la vie à un tas de saindoux comme Anthony. Et curieux de savoir ce que ce dernier vient finalement chercher ici.

— Ma mère est décédée il y a peu, tu dois le savoir. Et si tu aimes l’argent autant que tu le dis, tu dois imaginer le magot qu’elle m’a laissé. J’ai fait du vieux salaud que je veux voir mourir mon seul héritier. Et il ne le sait pas. Je te laisse prendre connaissance du document notarié.

Anthony tend son écrancom devant lui sans trembler.

Erik balaie la proposition de la main. Anthony insiste.

— Tu devrais vérifier. Tu découvrirais ainsi que tu arrives au deuxième rang sur mon testament.

—…

Erik se penche sur l’appareil et hausse les sourcils.

— Tu as compris ? Si ce débris vient à disparaître, c’est toi qui deviens mon seul héritier. Cinquante boules au moins, plus la maison. Seule condition pour toucher la totalité de ma fortune : honorer ton contrat. Je ne te force pas la main, c’est toi qui décides.

Erik éclate de rire à nouveau.

Et cette fois, son assemblée de soldats et de filles ne l’imite pas. Tous sont médusés par le chiffre que vient d’annoncer ce gros bonhomme suicidaire et attendent la suite en échangeant des regards perplexes.

Le jeune homme fait un pas de plus vers Anthony. Il est à présent à moins d’un mètre de lui. Anthony perçoit son parfum, mélange excitant de chair et de fruit acide, et le respire à plein poumon. Oh non il n’a pas peur. Son désespoir et sa haine ont plus que jamais le contrôle. Erik fait jaillir une lame d’une trentaine de centimètres du tube d’acier qu’il tient maintenant le long de sa cuisse. Son sourire découvre les dents étincelantes d’un carnassier et sa voix devient horriblement caressante.

— La logique veut que tu meures pour que j’hérite. Tu réalises que je n’ai plus le choix après ce que tu viens de me révéler ? Je ne peux plus te laisser partir. Tu vas rester ici, de toute façon. Que tu mentes ou non. Ici c’est ta dernière maison. Dans un cas comme dans l’autre, je dois te tuer, Gros Bonhomme.

— C’est exact. Et j’y suis résolu. Mais pas avant que tu n’aies tué l’homme que je t’ai désigné, lui répond Anthony en osant poser ses doigts boudinés sur l’épaule d’Erik. Lui mort, tu deviens mon unique héritier. Tu dois donc le tuer d’abord… Sinon, il touche le fric et tu le perds à jamais. Car même s’il sucre les fraises, je doute qu’il t’ait couché comme moi sur son testament. En attendant que tu fasses le nécessaire, je suis bien sûr disposé à rester ici.

Erik pose sa lame sur l’épaule d’Anthony comme s’il adoubait un chevalier.

— Tu es le plus cramé de tous les tordus que j’ai rencontrés, Gros Bonhomme. Tu es un artiste, tu sais. Le fait que tu sois prêt à mourir pour qu’il meure fait de ta haine un chef-d’œuvre. C’est du grand art.

— J’aimerais que ma mère puisse t’entendre.

— Ta mère m’entend.

Erik prend à témoin son entourage. Les hommes opinent gravement. Les jeunes femmes regardent Anthony différemment.

— Tu m’étourdis, Gros Bonhomme. Je t’embaucherais si tu n’étais pas aussi dingue… Et si ta mort ne me rapportait pas autant d’argent.

— En attendant, puis-je profiter des filles ? demande Anthony Obelstruder.